日本が世界に誇るヴァイオリニストのひとりである諏訪内晶子さん(以下、敬称略)。

諏訪内晶子は1990年(平成2年)に、世界三大コンクールのひとつに数えられるチャイコフスキー国際コンクールのヴァイオリン部門で第1位を獲得されています。

その後も音楽と真摯に向き合い、研鑽を積まれています。

今回はヴァイオリニスト諏訪内晶子についてご紹介します。

ヴァイオリニスト諏訪内晶子とは

諏訪内晶子は1972年(昭和47年)に東京で誕生しました。

桐朋女子高等学校音楽科を卒業後、桐朋学園大学ソリスト・ディプロマ・コースも修了し、ジュリアード音楽院やベルリン芸術大学でも学ばれています。

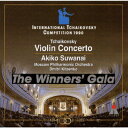

やはり特筆するべきは、日本人として快挙となったチャイコフスキー国際コンクールでの受賞でしょう。1990年(平成2年)の第9回 チャイコフスキー国際コンクール・ヴァイオリン部門にて第1位を受賞されました。

「第1位受賞者なし」といったこともある同コンクール。全出場者最年少での第1位受賞。さらには日本人初となった全審査員の一致での優勝は、文句なしの一言に尽きます。

そんな諏訪内晶子ですが、チャイコフスキー国際コンクールに出場前にも国際コンクールへの出場経験があります。日本国内では同世代敵無し状態だったと思われる諏訪内晶子ですが、世界が舞台となったとあとは1位を受賞できずにいました。

- 1988年(昭和63年):国際ヴァイオリンコンクールパガニーニ賞 第2位受賞

- 1989年(昭和64年・平成元年):エリザベート王妃国際音楽コンクールヴァイオリン部門 第2位受賞

そしてチャイコフスキー国際コンクールに臨んでの快挙となったのした。

近年は「国際音楽祭 NIPPON」の企画や芸術監督を務めています。

諏訪内晶子・名器ストラディバリウス(ドルフィン)を貸与される

諏訪内晶子が使用しているヴァイオリンは、世界三大ストラディヴァリウスのひとつと言われる「ドルフィン(Dolphin)」(1714年製)です。

ドルフィンは日本音楽財団から長期にわたり貸与されているもの。諏訪内晶子の前にドルフィンを奏していたのは、20世紀を代表する名ヴァイオリニストと称えられたヤッシャ・ハイフェッツ氏です。

やはり名器は名演奏家によって奏でられていないとダメなんですね。

そこに展示されているストラディバリウスを毎日調律・演奏している光景は覚えている。

僕の記憶には曖昧な部分があるから、間違っていたらごめんね。

諏訪内晶子自身も、ストラディバリウス(ドルフィン)に慣れるまでに時間がかかったといった主旨の発言をされていた記憶があります。自分の思い描く音色を自在に奏でられるようになるためには、たゆまぬ研鑽が必要なのでしょう。

事実、チャイコフスキー国際コンクール後にも、留学などを通じて音楽について更なる学びを深めているのですから。

【なびさんぽ】で紹介している諏訪内晶子の演奏

【なびさんぽ】でご紹介している諏訪内晶子関連記事をご紹介します。

| ウォルトン | ヴァイオリン協奏曲 |

|---|---|

| シベリウス | ヴァイオリン協奏曲 |

| チャイコフスキー | ヴァイオリン協奏曲/ガラ・コンサート |

| チャイコフスキー | ヴァイオリン協奏曲・聴き比べ |

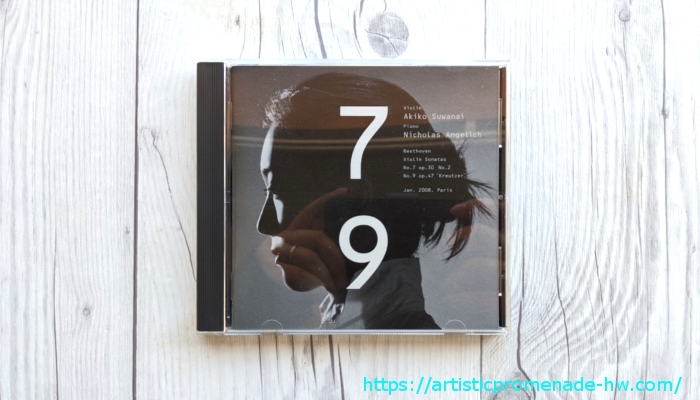

| ベートーヴェン | ヴァイオリンソナタ第7番 |

| ベートーヴェン | ヴァイオリンソナタ第9番「クロイツェル」 |

| メンデルスゾーン | ヴァイオリン協奏曲 |

諏訪内晶子が優勝したチャイコフスキー国際コンクールについて

チャイコフスキー国際コンクールは、世界三大コンクールのひとつ。その名の由来は、ロシアの大作曲家ピョートル・チャイコフスキーであることは明白です。

開催地はモスクワで、1958年(昭和33年)に第1回が開催されました。基本的には4年に一度の開催なのですが、2007年(平成19年)の第13回は前回から5年後に開かれています。その理由としては、モスクワ音楽院大ホールの修理(2006年)やFIFAワールドカップの開催との重複、スポンサーが決まらなかったことが挙げられます。

開催当初はピアノとヴァイオリンのみが審査対象でしたが、その後、チェロ、声楽、ヴァイオリン製作者、木管楽器、金管楽器といった部門が設けられています。

ちなみに、クラシック音楽の世界三大コンクールとは次の通りです。

- チャイコフスキー国際コンクール

- エリザベート王妃国際音楽コンクール

- ショパン国際ピアノコンクール

ここではチャイコフスキー国際コンクール・ヴァイオリン部門の第1位受賞者のみをご紹介します。

| 回 | 開催年 | ヴァイオリン部門第1位受賞者名 |

| 第1回 | 1958 | ヴァレリー・クリモフ |

| 第2回 | 1962 | ボリス・グートニコフ |

| 第3回 | 1966 | ヴィクトル・トレチャコフ |

| 第4回 | 1970 | ギドン・クレーメル |

| 第5回 | 1974 | 該当者無し |

| 第6回 | 1978 | イリヤ・グルーベルト エルマー・オリヴェイラ |

| 第7回 | 1982 | ヴィクトリア・ムローヴァ セルゲイ・スタドレル |

| 第8回 | 1986 | イリヤ・カーラー ラファエル・オレグ |

| 第9回 | 1990 | 諏訪内晶子 |

| 第10回 | 1994 | 該当者無し |

| 第11回 | 1998 | ニコライ・サチェンコ |

| 第12回 | 2002 | 該当者無し |

| 第13回 | 2007 | 神尾真由子 |

| 第14回 | 2011 | 該当者無し |

| 第15回 | 2015 | 該当者無し |

| 第16回 | 2019 | セルゲイ・ドガディン |

ヴァイオリン部門の第1位になったバイオリニストは、圧倒的にロシア(旧ソ連含む)勢が多いです。この状況での諏訪内晶子と神尾真由子の受賞はまさしく快挙といえます。

まとめ

- 1990年(平成2年)、チャイコフスキー国際コンクール ヴァイオリン部門にて第1位を獲得。

- 日本音楽財団からストラディバリウス「ドルフィン」を貸与されている。

- 近年は「国際音楽祭 NIPPON」の企画や芸術監督を務めている。