1990年(平成2年)チャイコフスキー国際コンクール ヴァイオリン部門第1位 受賞の諏訪内晶子さん。

諏訪内晶子さんが奏でるチャイコフスキー「ヴァイオリン協奏曲」を、1990年ガラコンサート【CD】と10年後に収録された【CD】を聴き比べてみました。

10年間の研鑽を経て、諏訪内晶子さんの演奏はどのように変わったのでしょうか?

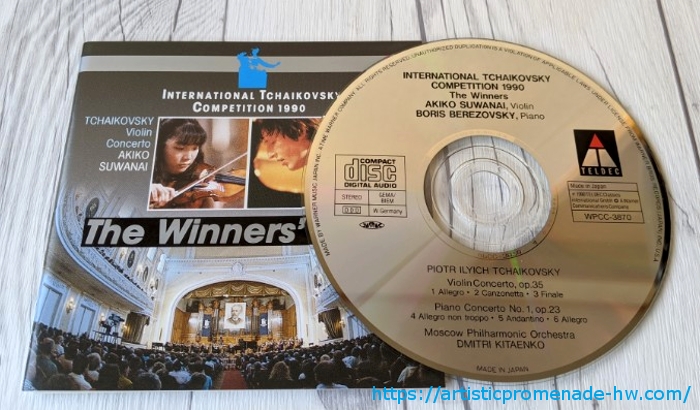

①諏訪内晶子/チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲

- ヴァイオリン:諏訪内晶子

- 指揮:ドミトリ・キタエンコ

- 演奏:モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団

- レーベル:TELDEC

- 発売元:ワーナー・ミュージック・ジャパン「WPCC-3870」

②諏訪内晶子/メンデルスゾーン、チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲

- ヴァイオリン:諏訪内晶子

- 指揮:ウラディミール・アシュケナージ

- 演奏:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

- レーベル:DECCA(デッカ)

- 発売元:ユニバーサル ミュージック株式会社【UCCP9632】

諏訪内晶子でチャイコフスキー「ヴァイオリン協奏曲」を聴き比べ

2枚のCDは、諏訪内晶子さんの演奏といはいっても、さまざまな違いがあります。

- 演奏時の年齢

- 収録スタイル

- 指揮者&交響楽団の違い

- 使用ヴァイオリン

- 音楽に対する理解と研鑽

諏訪内晶子さんがチャイコフスキー国際コンクールのヴァイオリン部門で第1位となったのは、1990年(平成2年)7月5日のこと。諏訪内晶子さんは当時18歳でした。

①のCDはチャイコフスキー国際コンクールの受賞者によるガラコンサートを録音したものです。

それに対して②のCDは、チャイコフスキー国際コンクールから10年後の2000年(平成12年)に収録されたものです。

使用するヴァイオリンも2000年の収録から、日本音楽財団から貸与されているストラディバリウス【ドルフィン】(1714年製)に変わっています。

この2枚のCDが収録される10年間、諏訪内明子さんはコンサート活動よりも学びや研鑽に重きを置いる期間がありました。具体的にはジュリアード音楽院やコロンビア大学、ベルリン芸術大学で学んでいます。音楽だけではなく政治思想史も学んでいます。

このようなことを考慮すると、チャイコフスキー国際コンクール当時とその10年後では、同じチャイコフスキーの「ヴァイオリン協奏曲」を演奏するにしても違いが生じて当然です。

ヴァイオリニスト・諏訪内晶子が歩んだ10年を同じ曲で感じてみるのも楽しいですよ!

①諏訪内晶子|1990年 チャイコフスキー国際コンクール・ガラコンサートにおけるヴァイオリン協奏曲

チャイコフスキー国際コンクール ヴァイオリン部門第1位の受賞の要因には、諏訪内晶子さん自身の中に存在してた雑念を払拭して臨んだことが関係しているようです。

それ以前にも国際コンクールを経験していた彼女だからこそ、そのような心境になれたのだと思います。

人は目標をゴールとも呼びますが、それが最終到達点を意味しているとしたら、諏訪内晶子さんにとってチャイコフスキー国際コンクールは最高潮を迎えたことになります。

しかし、諏訪内晶子さんはそのようには思っていなかったようです。その後のジュリアード音楽院への留学などを考えても、第1位受賞はキッカケに過ぎなかったのだろうと思います。

複数の国際コンクールで世界の若き音楽家たちと接し、審査の厳しさも経験したことは、諏訪内晶子さんにとってプラスに作用したと言わざるを得ません。

このCDに収録されているチャイコフスキーの「ヴァイオリン協奏曲」の演奏は、受賞が決まったあとの演奏ですから、コンクール時の演奏とは心理面など、多少違いがあることでしょう。一時的かもしれませんがプレッシャーや緊張感からも解放されていたと思います。

非常に伸び伸びとした艶のある音色を聴きとることができます。ヴァイオリンの女王になれる可能性を秘めた若さと技巧を、存分に表現していると思います。

「チャイコフスキー「ヴァイオリン協奏曲 ニ長調」・諏訪内晶子」でもご紹介しましたが、私はこのCDのヴァイオリン協奏曲が大好きです。

この記事では、私自身が上述のように感じる理由をあらためて考える機会にもなりました。

これは推測でしかありませんが、「いいものを創ろう(CD収録など)」とか、「1位を獲得したい」といった気負いや野望から解放された状態の諏訪内晶子さんの演奏に魅力を感じるのかもしれません。

高度な演奏技術を駆使しながらも、とても素直な演奏であることも心にスーッと入ってくる要素だと感じました。

②諏訪内晶子|2000年収録 チャイコフスキー・ヴァイオリン協奏曲

チャイコフスキー国際コンクールでの快挙から10年の時を経て収録されたチャイコフスキーの「ヴァイオリン協奏曲」。ジュリアード音楽院をはじめとする研鑽の日々に4年間ほど費やし、演奏活動を再開して5年後のこの作品は、諏訪内晶子さんのファンにとっては待望の1枚だったはずです。

そうではなかったとしても、チャイコフキーの作品を愛している方やヴァイオリン協奏曲好きの方にとっても、少なからず興味・関心を持った作品だったと思います。

CD収録は、生の演奏会とは違った作品作りを求められるといいます。極端な表現を用いるなら、現実の演奏では再現できないことでも録音収録では可能になるからです。

ヘルベルト・フォン・カラヤンも録音収録には、非常にこだわっていました。

UKのロックバンドのクイーンは「ボヘミアン・ラプソディー」において、これでもかというくらいの多重録音を重ねていました。

レッドツェッペリンもスタジオ以外の場所での収録時には、煙突からマイクを垂らし、音の反響を利用してドラムの幻想的な響きを表現したりもしています。

ロックの場合、咳払いの雑音なども作品の一部とみなすことはあります。(オアシスのように。)

クラシック音楽を同じように考えることはできませんが、予算や時間といった制限はあるものの、少なくとも納得できるまで理想的な作品作りを行なえることは確かです。

CD収録は聴衆の前の演奏とは違い、いわば無観客試合のような環境です。その分、やり直しも許されるメリット(?)もあります。

諏訪内晶子さんがこのチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲の収録時に何回テイクを重ねたのかはわかりません。それまでにもCD収録も4回ほど経験をしたあとのことなので、ノウハウも経験値として蓄えられていたことでしょう。

このCDに収録された諏訪内晶子さんの演奏は、自分の技巧のレベルの高さをひけらかすような雰囲気は微塵も感じません。そのため耳障りなクセが無く、聴きやすいヴァイオリン協奏曲になっています。

正面からチャイコフキーの譜面と向き合い、真摯に演奏されている感じが伝わってきます。

ヴァイオリンの音色は非常にやわらかくてふくよか。それでいて艶ぽっさも感じます。極端ではないにせよ、音の強弱(イメージとしての明暗)を微妙なタッチで表現しています。

まるで演奏者(ヴァイオリン・諏訪内晶子)が音楽の一部として同化しているかのようです。チャイコフスキー国際コンクールのときよりも、演奏そのものが伸びやかになっている感じがします。

当然、「良い作品を作りたい!」という強くて熱い想いはあったと思いますが、そんな気負いは関係ないかのようです。

10年前と同じ曲でも、より高い視座から見渡すことで、この曲おけるヴァイオリンの位置を見つめ直したのかもしれません。

自分なりに10年前のガラコンサートの演奏が好きな理由を考えてみました。おそらく、ライブ感や初々しさに惹かれているのだと思いました。

このCDをチャイコフスキー国際コンクールのガラコンサートCDと比較した場合、初々しさはないかもしれませんが、音楽と向き合った、表現者としての諏訪内晶子さんの姿を感じ取ることができます。

そう考えると甲乙つけがたいのですが、ひとりの素晴らしいヴァイオリニストの歴史として楽しむということで納得しようと思います。

とはいえ、個人的な望みがないわけではありません。

三大ストラディバリウスのひとつである「ドルフィン」をさらに数年間使い込んだ状態の諏訪内晶子さんの演奏を、もう一度チャイコフキーの「ヴァイオリン協奏曲」で聴いてみたい!

これが私の切望するところです。

チャイコフスキーとは

チャイコフスキーについては、『すぐわかる!チャイコフスキーとは|チャイコフスキーの生涯と代表作について』をご参照ください。

諏訪内晶子とは

諏訪内晶子さんについては、『すぐわかる!諏訪内晶子とは|ストラディバリウス「ドルフィン」を奏でる』をご参照ください。

まとめ

- 2枚のCDからはヴァイオリニスト・諏訪内晶子の歩みを感じることができる。

- ライブ録音とスタジオ録音、それぞれに良さがある。

- おすすめは、どちらも聴いてみること!

■関連CDのご案内です。

↓