ベートーヴェンのピアノソナタには美し曲がありますよね。

「3大ピアノ・ソナタ」というのは聞いたことがあったのですが、「4大ピアノ・ソナタ」というセレクトもあることはヴィルヘルム・ケンプのアルバムを購入するまで知りませんでした。

もともとヴァイオリン曲やオーケストラ演奏が好みの私ですが、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ第8番「悲愴」の魅力に惹き付けられました。そこで、ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」が収録されているCDを探し、ヴィルヘルム・ケンプというピアニストを知るに至ったのです。

この記事では、ベートーヴェンのピアノ・ソナタに関する情報をご紹介します。

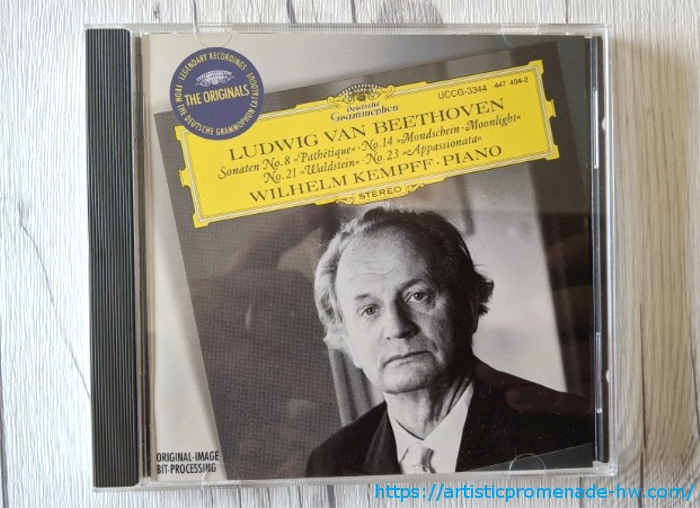

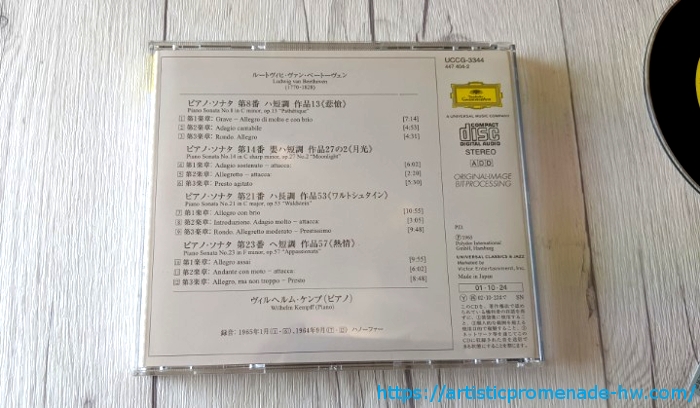

■ヴィルヘルム・ケンプ|ベートーヴェン ピアノ・ソナタ≪悲愴≫≪月光≫≪ワルトシュタイン≫≪熱情≫

- ピアノ:ヴィルヘルム・ケンプ

- ドイツ・グラモフォン

- 発売元:ユニバーサル ミュージック株式会社【UCCG-3344】

- 販売元:ビクターエンターテインメント株式会社

ベートーヴェンのピアノ・ソナタについて

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したピアノ・ソナタのうち、「第○○番」というように番号が付けられているものは32曲あります。

その他に「断片的」「未完成」「未発見」のピアノ・ソナタが数曲存在しています。「未発見」というのは、おそらくは楽譜が見つかっていないけれど、作曲されていたはずのものということなのでしょう。

さらに、ベートーヴェンが幼い頃(1782~1783年)に作曲した「3つの選帝侯ソナタ(3つのピアノ・ソナタ)」もあります。

ベートーヴェンには、ピアノ協奏曲やピアノ三重奏曲などピアノ作品は数多くありますが、「ピアノ・ソナタ」は32曲と理解して問題なさそうです。

そもそも、ピアノ・ソナタとは?

「ピアノ・ソナタ」とは、ピアノの独奏によるソナタのことです。3つないしは4つといった複数の楽章で構成されている場合が多く、特に第1楽章がソナタ形式となっています。

これだけではイマイチわかりにくいですよね。

ソナタって何?

ということになるからです。

「ソナタ」という言葉は多くの方が聞いたことがあると思います。韓流ドラマで「冬のソナタ」という作品が大流行したこともありました。

その他の韓流作品にはほとんど馴染みがなかったけれど、「冬のソナタ」だけは観ていたな。

「ソナタ」というのは、クラシック音楽(楽曲)の形式のひとつです。上述した通り、複数の楽章で構成されています。

ソナタ形式が確立されていく過程にはさまざまな楽曲があったのでしょうが、バロック時代の中頃に形式がまとまりはじめます。

ウィキペディアの「ソナタ」には、次のように記載されていました。

古典派以降のソナタ

古典派、ロマン派のソナタは、1人、または、1人プラス伴奏(普通はピアノ伴奏)で演奏される独奏ソナタを指すようになった。

古典派時代のソナタは、基本的に次のような楽章構成を取る。第1楽章

急速な音楽で、形式はソナタ形式が用いられる。緩やかなテンポの序奏部がつくこともある。第2楽章

緩徐楽章で叙情的な性格を持ち、二部形式や変奏曲形式による。調は第一楽章の近親調となる。第3楽章

メヌエット。調は主調で、第2楽章と入れ替わることや、省略されることもある。ベートーヴェン以降はスケルツォが主流となった。第4楽章

フィナーレ。急速な音楽で、ロンド形式をとることが多く、調は主調。主調が短調の場合は同主調となることもある。なお、時代が進むにつれ、メヌエット・スケルツオ楽章が近親調となる例も増え、ロマン派音楽時代になると中間楽章により遠い関係調が用いられることも多くなった。

出典:ウィキペディア「ソナタ」

ここでまたまた疑問が湧いてきませんか?

そこでいくつかの疑問をピックアップしてまとめてみます。

「古典派」や「ロマン派」というのはクラシック音楽の発展段階の歴史を区分する呼び方です。

■古典派の音楽とは

クラシック音楽でいうところの古典派の音楽は、1730年代~1820年代の約100年間の時期に作られた楽曲のことです。なぜこの期間なのかというと、古典派の代表的な音楽家の生きた時代に関係しています。

- ハイドン:1732~1809年

- モーツァルト:1756~1791年

- ベートーヴェン:1770~1827年

ということで、ハイドンの誕生からベートーヴェンの亡くなるまでと考えていいでしょう。

■ロマン派の音楽とは

ロマン派は古典派の音楽に続いて到来します。古典派の音楽を個性や感受性あふれる精神に重きを置いて発展させたものです。時期としてはザックリ言うと19世紀。

ロマン派の主な音楽家をご紹介します。

■ソナタ形式とは

クラシック音楽の形式のひとつです。基本的には「提示部・展開部・再現部・終結部」で構成されています。

そこに2つの「主題」が提示部と再現部に登場します。

「主題」というのは主人公的な旋律のこと。

「主題」のうち、作品の中心的存在の旋律は「第1主題」と呼ばれます。それに対して「第2主題」は準主役的な旋律のことです。

ソナタ形式の進行イメージは次のようになります。

- 提示部:「第1主題」が、続いて「第2主題」も登場します。

- 展開部:2つの主題が変化しながら展開されます。

- 再現部:再び「第1主題」と「第2主題」が登場し、まとめられます。

- 終結部:最高潮に達して、主人公「第1主題」の結論が表現されます。

ピアノ・ソナタとは、複数の楽章で構成されていて、基本的に第1楽章がソナタ形式になっているピアノ独奏曲ということですね。

ベートーヴェン 3大ピアノ・ソナタ

「ベートーヴェン 3大ピアノ・ソナタ」とは、ベートーヴェンが作曲したピアノ・ソナタのうち、特に有名な3つの作品のことをです。

このベスト3は絶対的なものではありませんが、通常は次の3曲のことです。

- ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」

- ピアノ・ソナタ第14番「月光」

- ピアノ・ソナタ第23番「熱情」

このセレクトには、必ずしも音楽ファンの声が反映されているとは言えない要素も含まれてるとか。

現代ではイメージしにくいかもしれませんが、音楽ソフトが「レコード」だった時代、CD以上に収録できる時間制限が厳しかったはずです。LPレコード(直径12インチ、30cm)で、片面の収録時間は約25分。

そのため、どの曲をカップリングさせるかはレコード会社の販売戦略としては重要だったと想像できます。制限時間内に、売れそうな曲を収めないといけなかったわけですね。

とはいえ、人気の低い曲ばかりを収録したのではレコード自体が売れないわけですから、「3大」と形容されるだけのすばらしい曲がセレクトされたと信じたいところです。

ベートーヴェン 4大ピアノ・ソナタ

「ベートーヴェン 4大ピアノ・ソナタ」とは、上述の「ベートーヴェン 3大ピアノ・ソナタ」に下記の曲などを追加・入れ替えなどして4曲セレクトされたものです。

- ピアノ・ソナタ第17番「テンペスト」

- ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」

- ピアノ・ソナタ第26番「告別」

今回はピアニストのヴィルヘルム・ケンプやその演奏曲の感想までお伝えできませんでしたが、紹介しようとしていたCDタイトルは「ヴィルヘルム・ケンプ|ベートーヴェン ピアノ・ソナタ≪悲愴≫≪月光≫≪ワルトシュタイン≫≪熱情≫」です。

「ベートーヴェン 3大ピアノ・ソナタ」にピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」が加えられて、4大ピアノ・ソナタとなっています。

このCDを購入したのはいつだったのか思い出せませんが、ベートーヴェン生誕250年の今年、じっくりと味わって聴いてみたいと思います。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンについて

ベートーヴェンについては『すぐわかる!ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンとは|その生涯と作品たち』をご参照ください。

まとめ

- ベートーヴェン3大ピアノ・ソナタは「悲愴」「月光」「熱情」。

- 「テンペスト」「ワルトシュタイン」「告別」が追加・入れ替えされて4大ピアノ・ソナタと呼ばれることもある。

- ベートーヴェンの番号付きピアノ・ソナタは32曲ある。

■関連CDのご案内です。

↓