ゲーテの書いた戯曲「エグモント」に曲を付けるように依頼を受けたベートーヴェン。

敬愛するゲーテの作品とあって、さぞかし喜んだことでしょう。

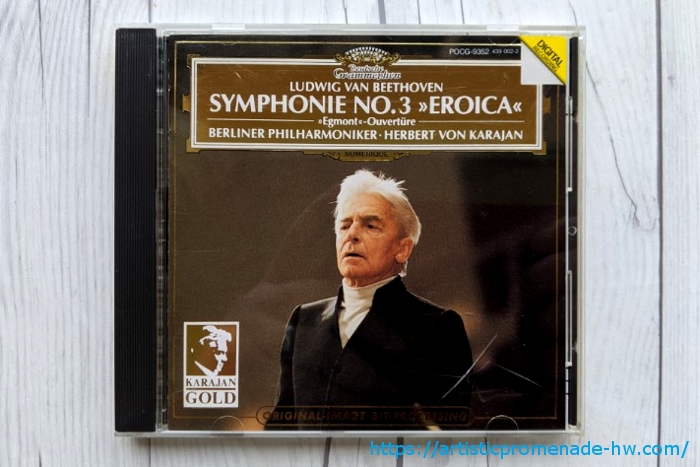

今回はエグモントのあらすじとカラヤン・ゴールドシリーズ(CD)からエグモント序曲を聴いた感想をお伝えします。

指揮ヘルベルト・フォン・カラヤン、演奏ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。

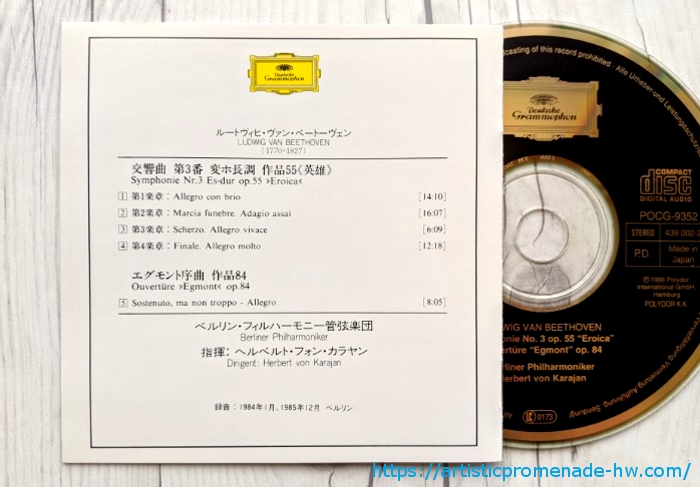

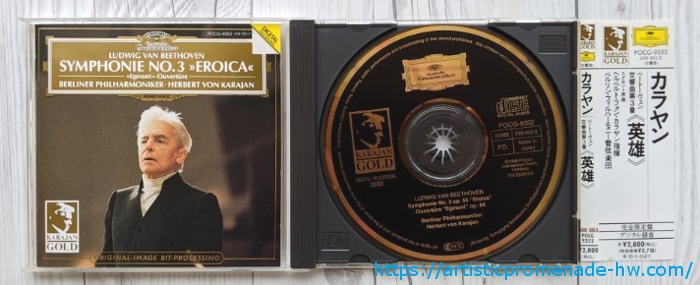

■カラヤン/ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」:エグモント序曲

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- ドイツ・グラモフォン カラヤン・ゴールドシリーズ

- 発売:ポリドール株式会社【POCG-9352】

ベートーヴェン作曲「エグモント序曲」とは

エグモント序曲は、ゲーテが1787年(天明7年)に書いた戯曲「エグモント」の劇付随音楽の一部です。

エグモントの付随音楽は、序曲を含めると全10曲で構成されています。

- 序曲

- リート:第1幕第3場でクレールヒェンが歌うリート。

- アントラクト:第1幕終了時から演奏される幕間の曲。

- アントラクト:第2幕終了時から演奏される幕間の曲。

- リート:第3幕第2場で、クレールヒェンが歌うリート。

- アントラクト:第3幕終了時から演奏される幕間の曲。

- アントラクト:第4幕が終了しきらないうちに演奏される幕間の曲。

- クレールヒェンの死:第5幕第3場でクレールヒェンが自決する際の曲。

- メロドラマ:第5幕、獄中のエグモントの場で演奏される曲。

- 勝利のシンフォニア:エグモント、ラストの台詞の後に演奏される曲。

ベートーヴェンに「エグモント」の付随音楽を依頼主したのは、ウィーン宮廷劇場の支配人だったヨゼフ・ハルトルです。

ベートーヴェンはゲーテを尊敬(敬愛)していました。そのため、この依頼はうれしかったに違いありません。

1809年(文化6年)10月~1810年6月(文化7年)にかけて、ベートーヴェンは「エグモント」を作曲しましたが、残念なことに「序曲」は初演に間に合いませんでした。

エグモントの初演は、1810年(文化7年)5月24日でした。オーストリア・ウィーンにあるブルク劇場で、作曲者ベートーヴェンが指揮をしています。

エグモント序曲は4回目の公開から披露されたようです。

初演から3回目の公演を観た人たちにとっては残念なことですよね。

話は変わりますが、私も以前ロック・コンサートに行く際に、初日がいいのか最終日がいいのか迷った経験があります。

チケットが取れるかは別として、資金的・時間的余裕があれば可能な限り毎回会場に足を運びたいところですが、なかなかそうもいきません。

どちらも魅力がありますが、最終日の方がいいのかな?と思っています。

例えば、同じ会場でコンサートを複数回重ねていると、音響などの癖(クセ)の対応も向上しているはずです。

さらに、ラストということで盛り上がる気がするからです。

初日も気合は入りますが、総合的に考えて最終日がいいかと思います。

現在、エグモントについては序曲のみの演奏が一般的になっています。

エグモント序曲は、物語のストーリー性を反映したものではなく、戯曲の悲劇的な要素から着想を得ています。

原作者のゲーテは、ベートーヴェンの付随音楽を高く評価し、その才能を認めています。ベートーヴェンにとっては敬愛するゲーテからの好意的な評価が最もうれしかったのではないでしょうか。

ゲーテの書いたエグモントとは

ゲーテ像

ゲーテ像ゲーテは「エグモント」を1787年(天明7年)に完成させますが、制作には約15年間を費やしています。

物語の舞台はブリュッセルです。当時、スペインが統治していたネーデルランド(現在のオランダとベルギー近辺)の首都です。

ちなみにブリュッセルの名前の由来は、オランダ語の「ブルークゼーレ:沼の村」だそうです。

歴史的には1555年(天文24年・弘治元年)に、神聖ローマ皇帝でありスペイン国王でもあったカール5世が退位して、フェリペ2世の統治時代ということになります。

ブリュッセルの市民は宗教や文化、階級といった違いを理由に、フェリペ2世に対して反発・暴動を起こします。

「エグモント」こと「ラモラール・ファン・エフモント」は、フランドルの軍人であり政治家だった人物です。以降、「エグモント伯」としますね。

ゲーテは、このようなブリュッセルの時代背景や実在の人物をモデルにして「エグモント」を書きました。(もちろん、必ずしも実際と同じ設定で描かれているわけではありませんのでご注意を。)

ゲーテの「エグモント」のあらすじ

物語の時代設定は1567年(永禄10年)。

ブリュッセルではカルヴァン派(キリスト教プロテスタントのカルヴァンの教えを支持する派)の布教に伴い、人々は教会堂を破壊するなどの行為(イコノクラスム/聖像破壊運動)を行なっていました。

事態を憂慮した熱心なカトリック信者であるスペイン国王フェリペ2世は、強力な武力による弾圧を行ないます。

当然のことながら、ブリュッセルの人々は支配者に対する恐怖心を感じます。

そこに登場するのがエグモント伯です。エグモント伯にはクレールヒェンという恋人がいました。

エグモント伯は、弾圧よりも市民の自由を認めることがこの異常事態を収束させる術であると進言します。ところがその発言によりエグモント伯は、逮捕され地下牢に送られてしまいます。

クレールヒェンは人々にエグモント伯を助けるよう協力を呼びかけます。しかし、エグモント伯が大逆罪により、斬首刑にされることになります。

悲しみのうちにクレールヒェンは、服毒により自らの命を絶ってしまいます。

恋人クレールヒェンの選択を知らないエグモント伯。彼にも不安や恐怖が襲います。もちろんクレールヒェンのことも案じていました。自らの処刑が迫る中、エグモント伯はフェルディナントという人物に恋人クレールヒェンのことを託します。

処刑当日、エグモント伯は自由の女神の姿をしたクレールヒェンから、自分の死がネーデルランドに自由をもたらすと暗示され、月桂冠を授けられます。

エグモント伯が目覚めると同時に、衛兵が彼を処刑場に連行していきます。エグモント伯は意を決してそれに従うのでした。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンとは

ベートーヴェンについては『すぐわかる!ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンとは|その生涯と作品たち』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ベートーヴェン作曲「エグモント序曲」について

ここでは「エグモント序曲」を聴いた感想をお伝えします。

悲劇の前触れを予感させる重厚な出だし。

その後、安らぎを感じるやわらかい旋律もありますが、緊迫感が迫ってきて圧倒されそうになります。勇壮な高揚感を伴う場面に続き、再びやすらぎが訪れます。

しかしそれも束の間。悲劇的な響きが以前にも増して襲い掛かってきます。

自らの勇気を振り絞り、恐怖に対峙するかのような場面を経て、終盤には華々しい展開に。

曲全体に強い推進力があり、力づけられる序曲です。

必ずしも戯曲のストーリーを忠実に反映してはいない感じがしますが、独立したひとつの作品としてすばらしい序曲です。

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団が見事なまでに勇壮さを伝えてくれています。指揮するカラヤンも気分よくタクトを振れたのではないでしょうか。

自称序曲好きの私にとって「エグモント序曲」は、カッコよさと気分を高揚させてくれる効果を伴った作品です。

まとめ

- ゲーテの戯曲「エグモント」の付随音楽をベートーヴェンが担当。

- エグモント序曲は悲劇が迫りくる状況に、敢然と立ち向かおうとする雄姿を感じる作品。

- 聴いていて気分が高まる勇壮な楽曲。

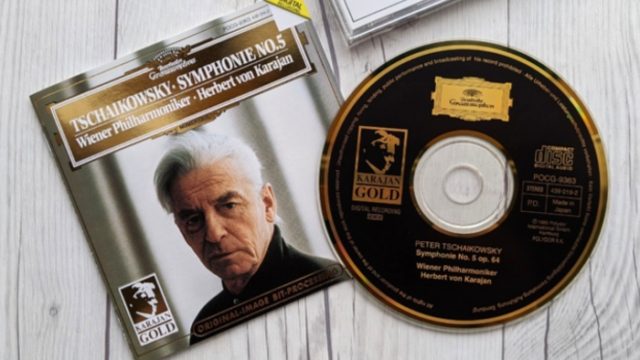

■関連CDのご案内です。

↓