リヒャルト・シュトラウスが作曲した交響詩「死と浄化」。

「死と浄化」という曲名からは、哲学的な要素を連想してしまいます。

この作品には、死の危機を経験したリヒャルト・シュトラウス自身の人生観や心境が反映されているのです。自分の心境を音楽にできるというのは、「単なる表現にとどまらず、芸術の領域にも到達できるのだ」ということをあらためて認識させられました。

指揮カラヤン、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で味わいました。

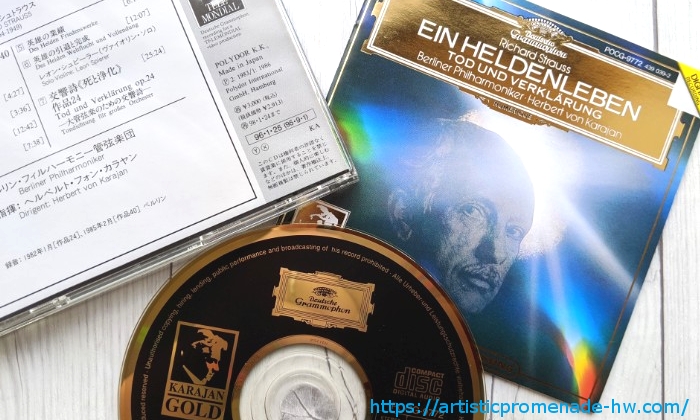

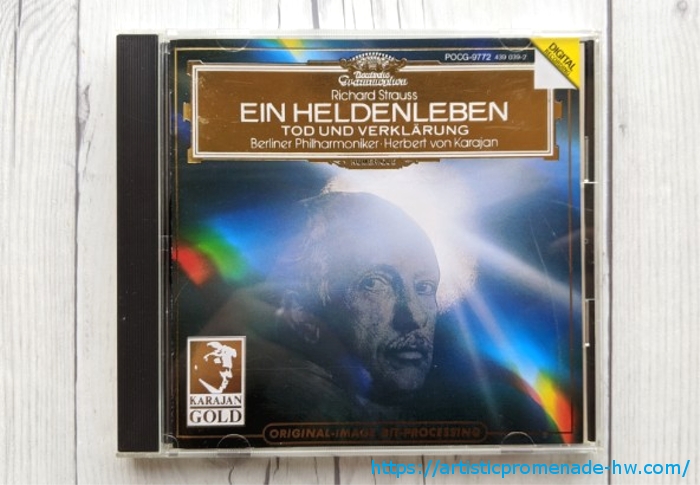

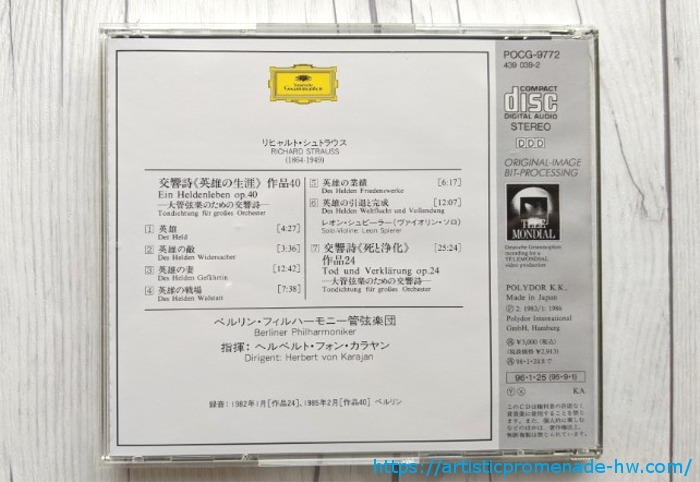

■カラヤン/R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」:「死と浄化」

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- ドイツ・グラモフォン カラヤン・ゴールドシリーズ

- 発売:ポリドール株式会社【POCG-9772】

リヒャルト・シュトラウス作曲 交響詩「死と浄化」とは

「死と浄化」は、リヒャルト・シュトラウスの3作目の交響詩です。リヒャルト・シュトラウスが交響詩「死と浄化」の作曲に取り掛かったのは、1888年(明治21年)、故郷ミュンヘンでのことでした。翌1889年(明治22年)11月18日にヴァイマル(ワイマール)で完成させています。

1890年(明治23年)6月21日の交響詩「死と浄化」の初演に際しては、作曲者のR.シュトラウス自身が指揮者を務めました。アイゼナハ音楽祭でのことでした。

曲名についてですが、「死と浄化」または「死と変容」と邦訳されています。ちなみに、ドイツ語では「Tod und Verklärung」です。

R.シュトラウスが交響詩「死と浄化」を作曲したのは25~26歳のことで、ミュンヘン歌劇場の第三楽長からヴァイマルの宮廷劇場の第一楽長になった頃でした。

交響詩「死と浄化」の標題として、総譜の冒頭にはアレクサンダー・リッターの詩が書かれています。この詩については、交響詩「死と浄化」の完成後にR.シュトラウスが依頼したものです。

CDのライナーノーツから、詩のおおまかな内容をご紹介します。

小さな貧しい部屋の中で、病人は死との戦いにつかれ果て眠っている。柱時計が時を刻む。病人は子供の時の夢を見るかのように力なくほほえむ。死はおそいかかり、再び怖ろしい戦いがはじまる。しかしこの戦いの勝利は決せられず、静寂が来る。病人は彼の生涯のことを順を追って思い起こす。無邪気な幼年の日々。力の鍛錬に終始する少年時代。自己の理想を実現するための闘争。心から憧れたすべてのものを彼は死の床にもまた求め続ける。ついに死の一撃が響き、肉身を引きさく。しかし天界から、彼の憧れ求めた世界の浄化(変容)が響く。

出典:『カラヤン/R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」:「死と浄化」』ライナーノーツ

渡辺護著 7ページ

読んでいるうちに切なさが込み上げてきます。

若い頃のR.シュトラウスは病気がちで、死の危険に襲われたことも度々ありました。交響詩「死と浄化」は、R.シュトラウスの心境が音楽として表現されているのです。

リヒャルト・シュトラウスとは

リヒャルト・シュトラウスについては、『すぐわかる!リヒャルト・シュトラウスとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:R.シュトラウス作曲 交響詩「死と浄化」について

上述した詩の内容を読むだけで、リヒャルト・シュトラウスが味わった苦悩が想像できます。もちろん全ては理解できませんが、人は少なからず何かの苦悩を経験し、また身近な人たちの苦しむ姿に接することがあります。このような経験が他者の苦悩に対する共感へとつながっていくのでしょう。

私も自分に理解できる範囲で詩に込められた思いを受け止めています。そしてリヒャルト・シュトラウスの心境が音化された交響詩「死と浄化」を味わいました。

その感想をご紹介します。

虫の息のような弱々しい音で始まります。その後、ハープとともにメルヘンチックな世界感が演出されます。木管楽器からバイオリンに引き継がれつつ、穏やかでやさしい雰囲気を保ちます。

突如、ティンパニが鳴り響き、弦楽器の低音が不穏さを感じさせます。音量も大きくなり、これまでの穏やかさが嘘だったかのように、荒波がどっと押し寄せてくるかのようです。力強い交響曲を思わせます。

再び木管楽器の柔和な音色に替わり、ロマンチックな旋律が奏でられます。

金管楽器の響きとともに、勢いと生命力を感じる場面が訪れます。雄大で壮麗な部分もあり、内なる何かがせめぎ合っているかのようです。ドラマチックで聴きごたえのある部分です。

やがてフルートが奏でられたあと、懐かしい場面を思い出してるかのようなシーンが続きます。短いですが激動を感じる場面もあります。

ところどころで聴こえるハープの音色が美しです。弦楽器も前途洋々としている雰囲気を演じます。郷愁を誘うような場面も顔をのぞかせます。

ラストは美しさを保ちつつ、静かにフィナーレを迎えます。

この作品には、作曲者であるリヒャルト・シュトラウスの人生の各場面が、心境とともに楽譜に反映されているのでしょう。正確に理解できていないのが残念です。

非常にドラマチックで、聴きごたえのある作品に思えました。ベートーヴェンの交響曲やワーグナー的要素を感じる部分もありました。

約25分間の演奏時間の中に、リヒャルト・シュトラウスの人生観が込められているのかと思うと、とてつもないエネルギーに満ちた作品だと感じざるを得ません。

まとめ

- 「死と浄化」または「死と変容」と邦訳される。

- リヒャルト・シュトラウスの心境が音楽として表現されている作品。

- 人生観というか哲学的要素を感じる作品。

■関連CDのご案内です。

↓