昨日に引き続き、本日もピアノ協奏曲を聴くことに。

今回はチャイコフスキー作曲の「ピアノ協奏曲 第1番」です。

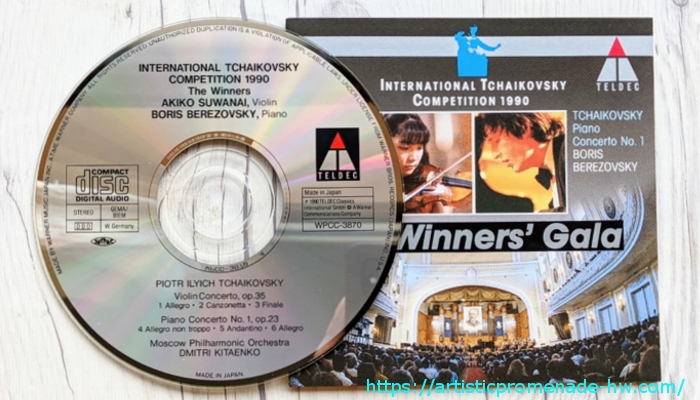

1990年(平成2年)に開催されたチャイコフスキー国際コンクールで、ピアノ部門 第1位で優勝したボリス・ベレゾフズキー。

そのベレゾフズキー(ピアノ)によるチャイコフスキー作曲「ピアノ協奏曲 第1番」をガラ・コンサート・ライヴ【CD】から聴いてみましたので、その感想をご紹介します。

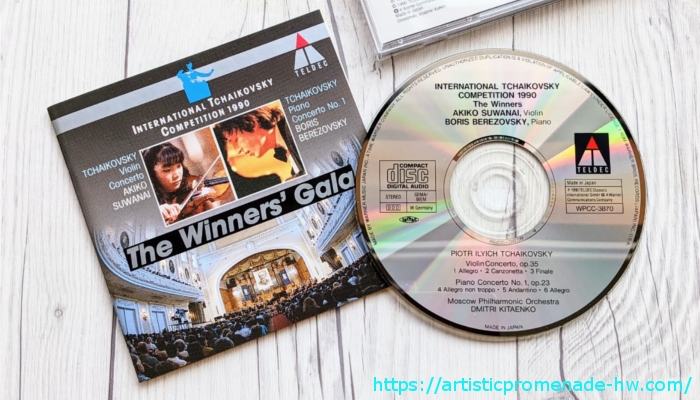

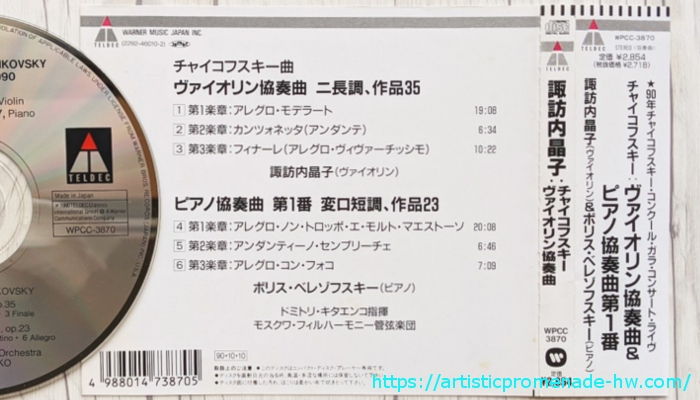

■チャイコフスキー・コンクール・ガラ・コンサート・ライヴ / 諏訪内晶子「ヴァイオリン協奏曲」& ボリス・ベレゾフズキー「ピアノ協奏曲 第1番」

- ヴァイオリン:諏訪内晶子

- ピアノ:ボリス・ベレゾフズキー

- 指揮:ドミニコ・キタエンコ

- 演奏:モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団

- 発売:ワーナー・ミュージック・ジャパン【WPCC-3870】

チャイコフスキー作曲「ピアノ協奏曲」とは

ピョートル・チャイコフスキーはその生涯で「ピアノ協奏曲」を3作品遺しています。その中でも一番有名なのが、これからご紹介する「ピアノ協奏曲 第1番」だと言っても過言ではないでしょう。

チャイコフスキーが「ピアノ協奏曲 第1番」を制作したのは、1874年(明治7年)11月~1875年(明治8年)2月にかけてのことでした。

チャイコフスキーは、ピアニストであり作曲家、指揮者でもあった親友のニコライ・ルビンシテイン(ルービンシュタイン)への献呈を考えて「ピアノ協奏曲 第1番」を作曲していました。

もちろん、初演でピアノソロ奏者としてもニコライ・ルビンシテインを考えていました。

ところが1874年(明治7年)12月下旬、草稿段階だった楽譜をルビンシテインに見せたところ酷評されてしまったのです。

チャイコフスキーにとっては辛かっただろうなぁ~

チャイコフスキーは親友ルビンシテインの意見を取り入れることもできたでしょうが、「ピアノ協奏曲 第1番」の作曲を進める決断をします。

作品の献呈者はルビンシテインではなく、ピアニストであり作曲家でもあったセルゲイ・タネーエフに変更することに。(実際には、ドイツ出身の指揮者でありピアニストのハンス・フォン・ビューローに献呈されました。)

ハンス・フォン・ビューローの作品に対する評価は高く、初演でのピアノソロ奏者を務めることになります。

「ピアノ協奏曲 第1番」の初演はアメリカ・ボストンにて、1875年(明治8年)10月25日に行なわれました。ピアノは上述の通りハンス・フォン・ビューローが、指揮者はベンジャミン・ジョンソン・ラングが務めました。

「ピアノ協奏曲 第1番」の初演は大成功!

初演の結果のうれしい知らせはビューローにより、電報でチャイコフスキーのもとに届けられました。

想像力の働く余地があまりにもありすぎて、いろんなことを連想したことだろうね。

ある意味、すっごく幸せなひと時を過ごせたのかもしれないぞ。

そういえば…ニコライ・ルビンシテインはどうなったんだろぅ?

「ピアノ協奏曲 第1番」のロシアにおける初演はサンクトペテルブルクで行なわれ、ルビンシテインはステージに立つことはありませんでした。

しかしモスクワ公演(モスクワにおける初演)では、ルビンシテインがピアニストとしてではなく指揮者としてステージに立っています。ピアニストはセルゲイ・タネーエフが担当しました。

チャイコフスキーの親友ルビンシテインは、その後、自身もピアノソロ奏者を何度も引き受けて「ピアノ協奏曲 第1番」を演奏し、世間の認知度を高めるのに貢献したのでした。

チャイコフスキーの「ピアノ協奏曲 第1番」と言えば、曲冒頭部分のピアノによる「ドァンッ!トゥンッ!チャンッ!」が印象的ですよね。管弦楽による演奏開始から10秒程して弾き出される分厚いピアノの和音。

実は、完成当時にはなかったのです。

チャイコフスキーは「ピアノ協奏曲 第1番」を1879年(明治12年)と1888年(明治21年)の計2回改訂しているのです。あの「ドァンッ!トゥンッ!チャンッ!」は改定時に加えられたものだったのです。

チャイコフスキーとは

ロシアを代表する作曲家ピョートル・チャイコフスキーについては、『すぐわかる!チャイコフスキーとは|チャイコフスキーの生涯と代表作について』をご参照ください。

ボリス・ベレゾフズキー(ピアノ)とは

ロシア・モスクワ

ロシア・モスクワボリス・ベレゾフズキーは、ソビエト連邦(現:ロシア)・モスクワ出身のピアニストです。1969年(昭和44年)1月4日に誕生しました。

世界三大音楽院のひとつモスクワ音楽院にて、女性ピアニストで教育者としても評価の高いエリソ・ヴィルサラーゼに師事しピアノを学びました。

チャイコフスキー国際コンクールに出場する3年前の1987年(昭和62年)、イギリスで開催されるリーズ国際ピアノ・コンクールに出場し、4位入賞を果たしています。

そして、1990年(平成2年)の第9回 チャイコフスキー国際コンクール ピアノ部門で第1位を獲得し優勝したのでした。

その後は、ソロリサイタルの開催やフランス国立管弦楽団の競演などで活躍しています。

録音作品としては、リストやシューマン、ラフマニノフ、ハチャトゥリアンなどの楽曲を演奏しています。

わたなびはじめの感想:チャイコフスキー「ピアノ協奏曲 第1番」について

ここからは1990年(平成2年)に開催されたチャイコフスキー国際コンクールガラ・コンサート・ライヴ【CD】から、チャイコフスキーの「ピアノ協奏曲 第1番」を聴いた感想をご紹介します。

指揮はドミニコ・キタエンコ、オーケストラ演奏はモスクワ・フィルハーモニー管弦楽団。ピアノのソリストは、ボリス・ベレゾフズキーです。

【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■第1楽章【20分08秒】

有名な冒頭部分のインパクトは絶大です。雄大かつ壮麗な世界観を形成していきます。

ピアノがドラマチックに音を紡ぎだしていきます。少し陰りを感じさせながらも美しさはキープ。時として滝のように、また雨粒のようにピアノの音色が響きます。

第1主題はチャイコフスキーがウクライナで耳にした民謡の旋律にインスパイヤーされているとか…

第2主題ではクラリネットがやさしい雰囲気を醸し出しています。

楽章中には、ピアノと管弦楽器が掛け合いで踊っているように感じられる場面があります。

悲しい気な雰囲気から一気に階段を駆け上がるかのように劇的な展開を迎えることも。音が少なめな部分では大人の雰囲気も感じ取れますね。

螺旋を描くような管弦楽器とピアノも美しい…

ピアノが切なさを含むさまざまな表情を見せながら、変幻自在に表情を変えていきます。

激しさや感情の高まり、悲壮感などの感情が繰り返し絡み合いながら進行していきます。

ラストは、ピアノとオーケストラがひとつに溶け合っていきながら壮大に幕を閉じます。

■第2楽章【6分46秒】

全体的にゆったりとしています。これってシャンソン?みたいなフレーズも印象的です。

第1楽章とは全く違った雰囲気で、落ち着きがあり安心して聴いていられます。

とはいえ、退屈な感じはせず、どちらかというと滑稽(楽しげ)なリズムもあったりします。木管楽器が作り出すムードもステキです。

ちょっぴり前衛的な印象を感じながら、ピアノの繊細な表情を楽しめます。最後は穏やかな終わり方です。

■第3楽章【7分09秒】

最終楽章は冒頭から強い迫力を感じます。ウクライナの舞曲が主題に取り入れられているようです。

聴いていて小刻みで軽快、かつ切迫感を感じずにはいられない不思議な旋律。

ピアノの一音一音が美しく叩き出されます。菅弦楽器がしっかりとした支えとなって、その上をピアノが自由に跳びはねているかのようです。

飽きがこず、耳に残る独特な旋律に病みつきになりそうです。

終盤にはオーケストラとピアノが盛大な盛り上がりを演出!

聴きごたえ充分で、何とも言えない満足感で心が満たされていきます。

最後までリズミカルで美しく、音の世界に引き込まれていくかのような感じがしました。

私はピアニスト ボリス・ベレゾフズキー氏の演奏はこのCDでしか聴いたことがありませんが、チャイコフスキー作品の魅力を緻密で初々しい音色で表現していると感じました。

ボリス・ベレゾフズキーが紡ぎだすピアノの音色は表情豊かで、ひとつの楽器でこんなにも多彩な表現ができるのかと驚かされました。

チャイコフスキーの「ピアノ協奏曲 第1番」は、聴きごたえがあり、満足感を味わえる作品だと思います。

まとめ

- 1874年11月~1875年2月にかけて作曲された。

- 「ピアノ協奏曲 第1番」の初演はボストンにて大成功を収める。

- 3曲あるチャイコフスキーのピアノ協奏曲の中で、第1番が最も有名。