あなたの好きな序曲は何ですか?

「序曲」に限定した、範囲の狭い質問でしたね。

私は自称「序曲好き」です。特に、チャイコフスキーの序曲「1812年」が大好きなのです。

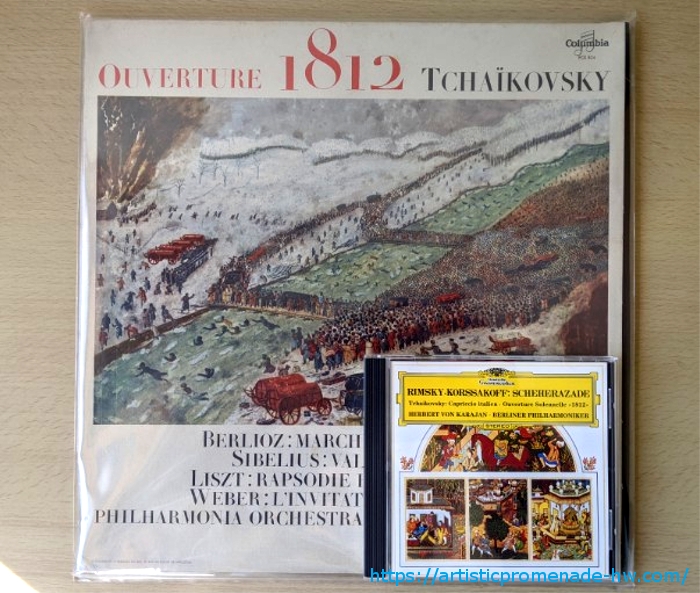

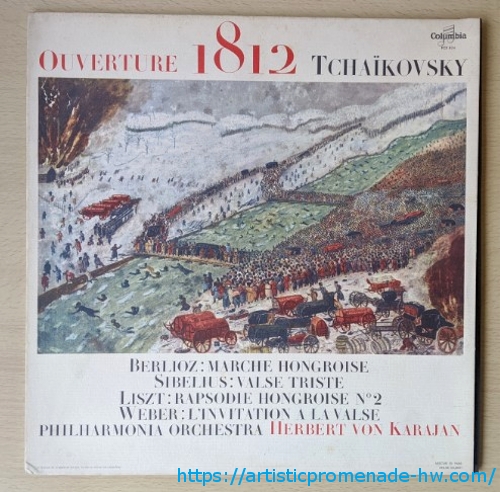

そのため序曲「1812年」は、当ブログでも2回目のご紹介となります。前回の「チャイコフスキー 序曲「1812年」|カラヤン&フィルハーモニア管弦楽団」では、フランス盤の中古レコードでのご紹介でした。

今回は、カラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団による「1812年」です。

指揮者は同じカラヤンですが、オーケストラが違います。

録音媒体もレコードとCDといった違いがありますが、この点について深くは追及しません。我が家の再生機器は、マニアックに音質を語れるほどすばらしものではありませんので。

ちなみに購入時期についてはCDの方が圧倒的に早く10年程経っていると思いますが、それに対してレコードは2020年2月です。

では早速、チャイコフスキー作曲 序曲「1812年」の感想をご紹介します。

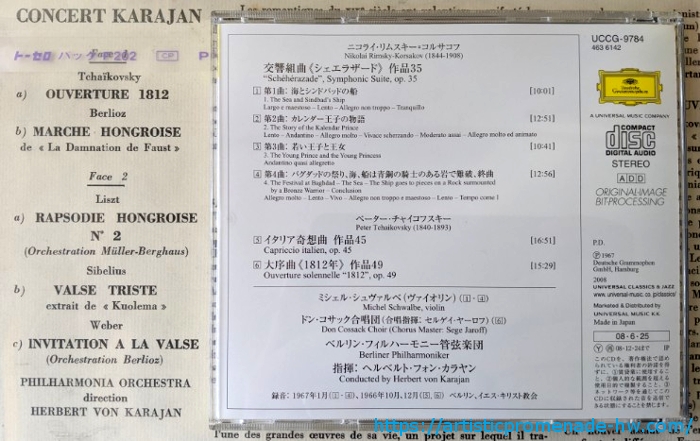

■リムスキー=コルサコフ≪シェエラザード≫/チャイコフスキー≪1812年≫≪イタリア奇想曲≫【CD】

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- ヴァイオリン:ミシェル・シュヴァルベ

- 合唱指揮:セルゲイ・ヤーロフ

- 合唱:ドン・コサック合唱団

- グラモフォンレコード

- 発売元:ユニバーサル ミュージック株式会社【UCCG 9784】

■序曲「1812年」・チャイコフスキー【レコード】

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:フィルハーモニア管弦楽団

- コロムビア【FCX 824】

チャイコフスキー作曲・序曲「1812年」とは

チャイコフスキー作曲の序曲「1812年」についての説明は、カラヤン&フィルハーモニア管弦楽団による1812年の記事をご参照ください。

チャイコフスキー・序曲「1812年」の録音経緯について

カラヤン&フィルハーモニア管弦楽団による序曲「1812年」の録音がいつ行われたのはわかりません。

しかし、1955年(昭和30年)にカラヤンがベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の終身指揮者になっていることと、ベルリン・フィルとの録音(今回紹介しているCD)が1966年(昭和41年)であることから、フィルハーモニア盤の方が古い録音だと推察されます。

カラヤンとフィルハーモニア管弦楽団の組み合わせは、音楽プロデューサーのウォルター・レッグによるところが大きかったので、EMIからレーコードが発売されていたと思ったのですが、私が手にしている中古レコードのフランス盤はコロムビアになっています。

古い録音をコロムビアが買取ってレコード販売したのか、コロムビアの制作で収録されたのかはわかりません。

気になったので、少し調べてみました。

コロムビアはアメリカのレーベルですが、1897年(明治30年)に英コロムビア(イギリス法人)を設立しています。それが現在の英EMIになっているようです。

ということは、コロムビアから発売されたレコードであったとしても、不自然ではない感じがします。

レーベルの歴史についての詳しい知識が無いため、正確なことをお伝えできなくてすみません。

チャイコフスキー・序曲「1812年」|カラヤン&ベルリン・フィル盤

まずは、ベルリン・フィル盤とフィルハーモニア盤の大きな違いをお伝えするために、CD版(ベルリン・フィル盤)のライナーノーツに記載されている文章からご紹介しましょう。

この曲の2度目の録音にあたるこの盤でのカラヤンは、チャイコフスキーのオリジナル版のようにヴィオラとチェロによって演奏し始められるのではなく、ロシア正教の聖歌「神よ、我らを救い給え」が導入部で歌われるヴァリアンテを採用している。

(この「祝典序曲」が作曲されたきっかけのひとつに、1812年ナポレオンのロシア侵攻に対する戦勝を記念して建てられた救世主教会の献堂式があった。したがって、合唱版は、まったく当を得たものなのである。)出典:『リムスキー=コルサコフ≪シェエラザード≫/チャイコフスキー≪1812年≫≪イタリア奇想曲≫』ライナーノーツより

リチャード・オズボーン 訳:岩下久美子

この解説からは少なくとも次の2点がわかります。

- ベルリン・フィル盤の「1812年」は、カラヤンによる2度目の録音であったこと。

- 冒頭部分には合唱が用いられていること。

もしかするとレコード盤が、カラヤンによって最初に録音された「1812年」なのかもしれませんね。

いずれにしても、ベルリン・フィル盤とフィルハーモニア盤では演奏にだいぶ違いを感じます。同じ指揮者による同一曲の録音であっても、違いがあるこころが録音媒体によるクラシック音楽の魅力でもあります。

チャイコフスキーとは

チャイコフスキーについては、『すぐわかる!チャイコフスキーとは|チャイコフスキーの生涯と代表作について』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:序曲1812年聴き比べ!

私になりに、2つの序曲「1812年」を聴き比べて感じたことを簡単にまとめてみました。

■カラヤン&フィルハーモニア管弦楽団盤

- 全体を通じで重々しい雰囲気を感じる。

- 金管楽器の音色に厚みがある。

- テンポがゆったりめに感じられる。

- 大砲の爆音による迫力がスゴイ!

■カラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団盤

- 冒頭部分がヴィオラとチェロではなく合唱になっている。

- 金管楽器の音色の響きがいい。

- フィルハーモニア盤に比べて、テンポが早く感じられる。

- フィルハーモニア盤に比べて、優雅さが増している。

- 全体的に音が際立っていて聴きやすい。(オリジナル・イメージ・ビット・プロセッシングによるリマスター)

ざっと列挙するならば、このような感じでしょうか。

オリジナル・イメージ・ビット・プロセッシングについては、カラヤン・ゴールドシリーズの紹介記事で触れていますのでご参照ください。

ここからはわたなびの好みの問題になりますが、結論からお伝えすると「フィルハーモニア盤の方が好き!」です。

そのように感じた最大の要因は、序曲1812年の冒頭部分です。私は合唱で始まるよりも、ヴィオラとチェロで始まる方が聴きやすく感じます。チャイコフスキーのオリジナル版でもありますし、曲全体の雰囲気に合っていると思います。

ベルリン・フィルによるCD版に長らく慣れ親しんでいましたが、2020年2月に中古レコードの序曲「1812年」に出会えてよかったということになりますね。

今回は、演奏するオーケストラは違いますが、同じ指揮者による同じ曲を聴き比べました。それぞれに特徴があって、正直に言うと優劣はつけ難いです。(合唱よりもヴィオラとチェロで始まる方が好きなことは変わりませんが…)

クラシック音楽の場合、同じ指揮者が同じオーケストラで同じ曲を複数回録音していることがあります。カラヤンとベルリン・フィルハーモニー管弦楽団によって録音されている、ベートーヴェン交響曲全集などが良い例だと思います。

こうなると録音時期、すなわち「いつ」ということがポイントになります。指揮者の曲に対する解釈の変化なども感じられるはず。

もうひとつは録音技術の進歩が関係しています。より良い音で自分たちの演奏を残したいと思うのは音楽家として自然のことですよね。

こういった意味で、クラシック音楽の魅力や楽しみ方はとっても奥が深いと思うのです。

今回ご紹介してきた、チャイコフスキーの序曲「1812年」の聴き比べのように、あなたも自分にとっての好きな演奏を探してみてはいかがでしょうか?

まとめ

- 同じ指揮者による同じ曲でも違う作品として成立する。

- 演奏するオーケストラも作品に及ぼす影響は大きい。

- クラシック音楽の聴き比べは楽しい!

■関連CDのご案内です。

↓