国や時代が違うと、子供たちの遊び方にも独特な特徴があるようです。

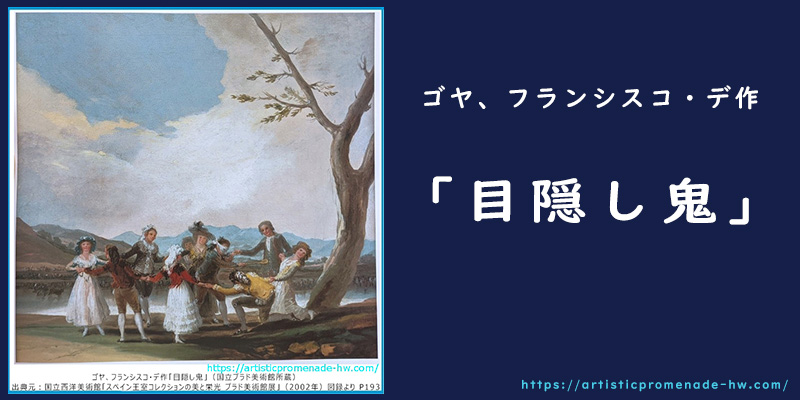

フランシスコ・デ・ゴヤが描いた「目隠し鬼」を観ると、同じ名前の遊びでも私の知っているのとはルールが違うのかな?と感じます。

2002年(平成14年)に国立西洋美術館で開催された「スペイン王室コレクションの美と栄光 プラド美術館展」の図録をもとに思いを巡らせてみました。

フランシスコ・デ・ゴヤ作「目隠し鬼」とは

- 制作年:1787年頃

- サイズ:41.0 × 44.0cm

- 油彩、カンヴァス

「目隠し鬼」と聞くと、幼い頃のことを思い出します。

歳をとった現在の私には遠い昔のことのように感じられますが、ゴヤの作品をもとに思い出してきたこともあります。

まずは、ゴヤの「目隠し鬼」についてご紹介しますね。

ゴヤは誰のために「目隠し鬼」を描いたのか?

「スペイン王室コレクションの美と栄光 プラド美術館展」の図録には、「目隠し鬼」の制作目的に関する解説が記されています。

フランシスコ・デ・ゴヤが描いた「目隠し鬼」は、エル・パルド宮にある子供の寝室に飾られるはずの一部だったようです。

その子供というのは、後のスペイン国王カルロス4世(カルロス王太子)と王妃マリア・ルイサの娘たちです。

- カルローナ・ホアキナ王女

- マリア・アマリア王女

社会人になって独り暮らしをし始めたときは、自分のスペースができてうれしかったぞ!

「目隠し鬼」という子供の遊びについて

ここでも「スペイン王室コレクションの美と栄光 プラド美術館展」の図録解説を参考にご紹介しますね。

「目隠し鬼」について次のような記述がありました。

18世紀の後半には、よく知られた戸外の遊びだったという。遊びの名前を直訳すれば「目の見えない雌鶏」となるが、また「クチャロン(大きなスプーン)」とも呼ばれていた。

出典:『スペイン王室コレクションの美と栄光 プラド美術館展図録』木下亮著 192ページ

18世紀のスペイン流「目隠し鬼」では、目隠しをした鬼は木のスプーンを持って、自分を囲む手を繋いだ人たちの中から誰かを探す方式だったのでしょうね。

ゴヤ「目隠し鬼」の魅力とは

作品を飾るスペースの問題もあったのかもしれませんが、ゴヤは「目隠し鬼」で青空や雲などの背景を大きく描いています。

子供の遊ぶ姿だけでなく、明るい雰囲気を醸し出したかったのかもしれません。

「目隠し鬼」には10人の人物が描かれています。手を繋いで輪を作っている男女4組(8人)と、目隠しをして木製スプーンを持ち輪の中にいる鬼役の少年、それと輪の外にいる少女です。

おそらくは、5組(10人)の男女の集まりだったのでしょう。そのうちの一組は、相方が鬼をやっている間は外から見物していたのだと推察されます。

輪の両端にいる白色のドレスを着た少女たちは、鑑賞者の方にしっかりと顔を向けていますね。勝手な想像ですが、ゴヤは寝室を利用する2人の王女を意識したのかもしれませんね。

鬼役の少年やスプーンをかわす男女からは、目隠し鬼という遊びの躍動感が伝わってきます。

白いドレス(レース?)もしっかりと描き込まれていて、優雅さを演出しているかのようです。

ちなみに図録解説によると、背景に流れているのはマンサナレス河なのだそうです。

このような作品が飾られる寝室は、上品で優雅なものになっていたことでしょう。

フランシスコ・デ・ゴヤとは

フランシスコ・デ・ゴヤの生涯については、『すぐわかる!フランシスコ・デ・ゴヤとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:フランシスコ・デ・ゴヤ「目隠し鬼」について

屋外で遊ぶ子供のイメージ

屋外で遊ぶ子供のイメージ「鬼さんこっちだ!手の鳴る方へ!」

私の知っている目隠し鬼の掛け声はこのような感じでした。

逃げる側は手をつなぐこともなかったはず…(随分昔のことなのでハッキリと覚えていませんが…)

絵画だけに限らず記録(写真、日記、小説など)というのは、後世との繋がりを感じさせる貴重な手段だと思います。

最後に、いつものわたなび流の感想で終わります。

フランシスコ・デ・ゴヤの描いた「目隠し鬼」は、「美術館や宮殿などで鑑賞したいと思う作品」です。

優雅さや上品さはすばらしいのですが、背景のスペースが多い分、私には少し殺風景に感じてしまうのです。

森の中の草原で子供たちが遊ぶ風景だったら、木々の緑が多くて違った印象を受けたかもしれませんね。

まとめ

- カルロス4世(当時は王太子)の2人の娘(王女)の寝室に飾られる予定だった作品。

- 「目隠し鬼」の遊び方の違いが興味深い。

- 10人の少年少女が描かれている作品。