今回は、原始・古代の美術から「エジプト文明と美術」についてご紹介します。

世界四大文明のひとつエジプト文明は、メソポタミア文明と同じ頃に始まったと言われています。

古代エジプト文明といえば、巨大な建造物であるピラミッドが象徴的ですよね。なかでも「ギザの3大ピラミッド」については、美術検定公式テキスト「西洋・日本 美術史の基本」にも掲載されています。

しかし、美術検定の公式テキストにおいて「古代エジプトの美術」についての説明は、2ページにまたがってはいますが、実質1ページ分の紹介しかされていません。

美術検定に合格するためだけならば、サラッと通り過ぎてもいいのかもしれませんが、せっかくなので勉強してみました。

この記事でご紹介している画像は、本物の画像ではない可能性がありますのでご了承ください。

私の選択ミスやレプリカなどの画像の場合も考えられます。

あらかじめご了承ください。

エジプト文明とは

Squirrel_photosによるPixabayからの画像

Squirrel_photosによるPixabayからの画像エジプト文明と同じころに始まったとされるメソポタミア文明と比較することから始めましょう。

| 栄えた地域の特徴 | 文字 | |

| メソポタミア文明 | チグリス川とユーフラテス川に挟まれた地域 | 楔形文字(くさびがたもじ) |

| エジプト文明 | ナイル川流域 | 象形文字 |

両文明とも河の近くで発達した文明というのは、興味深いですね。

古代エジプト・古王国時代

正確な年代特定は難しいようですが、エジプトの古王国とよばれる時代はBC3000年の少し後からBC2155年頃までの期間です。エジプトの古王国時代には、第1王朝から第6王朝までが含まれています。支配者であったファラオは、絶対的かつ神聖な存在とされていたようです。

第6王朝崩壊後、約700年間に渡る支持的混乱期がありました。

古代エジプト・中王国時代

そして中王国の時代に移ります。古王国時代に比べて、ファラオの権威は弱まっていたようです。

第12王朝崩壊後は、西アジア系民族ヒクソスの侵入を受けます。ヒクソスの支配は約150年間続きました。

古代エジプト・新王国時代

新王国時代とは、第18~20王朝に至る約500年間のことをいいます。ラムセス(ラメセス)2世やツタンカーメンもこの時代のファラオです。

第18王朝の特徴のひとつは、アモン神殿の神官たちの影響力の強さです。富と力を持つようになった神官の前では、ファラオですら彼らの同意無くしては王の地位を保つことができなかったと言われています。

そんな状況の中、アメンホテプ4世が登場します。アメンホテプ4世(後にアケナトンと改名)はアトンを信仰するとを表明し、アモン神殿の影響力を遠ざけます。しかし、その試みはアメンホテプ4世(アケナトン)一代で終わりを告げます。

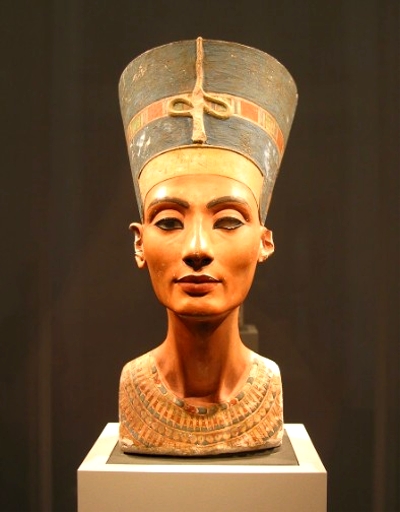

アメンホテプ4世(アケナトン)の王妃がネフェルティティであり、その後継者がツタンカーメンです。

古代エジプト最古のファラオと時代的思想

現在、名前がわかっている最古のファラオはナルメル王です。ヒエラコンポリスから出土した「ナルメル王のパレット」に描かれています。

古代エジプト人には、死んだ後の幸せな生活に対する思想があったようです。死後、自分の霊が宿る場所として肉体をミイラにしたり、自分の像を作ったりしていました。また、生活環境を準備するという観点で、墓(ピラミッド)を準備していたようです。

エジプトの美術

エジプトの美術に話を移しますね。

先に「ナルメル王のパレット」について触れましたが、壁画なども含めて古代エジプトの人物描写には特徴があります。頭部や腕、足は側面から、目や胸、肩は正面から描かれています。身体をひねったようなイメージですね。

美術検定公式テキストには「ヘシラの肖像」の画像が掲載されています。

人物以外の描写については「しげみの中の鳥」のように、木や枝に宿る鳥が精密に表現されているものもあります。

古代エジプト人の絵画に対する考え方としては、人物を描く際に、「たとえ不自然になったとしても重要な部分を強調する」という決まりごとがありました。

このような伝統は3,000年以上も受け継がれていきます。

エジプトの美術・ギザの3大ピラミッド

古代エジプトの建築(建造物)として、ピラミッドを外すわけにはいきませんよね。

ピラミッドは王(ファラオ)たちの墓として知られていますが、こういったお墓の原型になったものに「マスタバ」とよばれるものです。

マスタバとは、ファラオや特権階級の人たちの墓です。マスタバの構造は竪穴墳墓で、地中に作られた玄室上部に、石やレンガを用いた四角い丘状になっています。内部には礼拝堂や死者の像を安置する場所もありました。

その後ファラオのマスタバは巨大化していき、階段式のピラミッドにつながっていったと考えられています。有名なものとしては「ジェゼル王の階段式ピラミッド」があります。

ギザ(ギーザとも表記される)3大ピラミッドは、古代エジプト第4王朝時代に建造されたものです。

現在ではカフラー王のピラミッド(中央の一番巨大なピラミッド)の上部だけにしか残っていませんが、当初は表面の段差を無くすような施しがなされていました。

ピラミッドとともにスフィンクスも有名ですよね。顔がだいぶ損傷していますが…

ギザの3大ピラミッドが造られたとされる年代を見ると、驚きを感じます。

(※美術検定公式テキストには、BC2545~BC2450年頃と記載されています。)

|

クフ王(右)

|

BC2530年頃

|

|---|---|

|

カフラー王(中央)

|

BC2500年頃

|

|

メンカウラー王(左)

|

BC2470年頃

|

※参考文献:「西洋美術の歴史」著者 H・W・ジャンソン、アンソニー・F・ジャンソン/訳者 木村重信、藤田治彦/発行 創元社

30年間隔でピラミッドを作っていたとしたら、約100年もの間作り続けられていたことになりますよね。

ピラミッド建造に携わった人々の苦労は、さぞかし大変だったであろうと想像できます。ですが、賃金はもらっていたようです。ピラミッドを造っていた人々に対する賃金が支払われていたことを示す記録が残っています。その代価が、重労働に見合ったものだったかどうかはわかりませんが…

エジプトの美術・ネフェルティティ胸像

上述の通り、ネフェルティティは古代エジプト・新王国時代の王アメンホテプ4世(アケナトン)の妃です。

私がネフェルティティ胸像の写真を最初に見たのは、高校の美術の授業でのことだったと記憶しています。古代の作品とは思えない、もの凄いインパクトを受けたのを覚えています。

先生のモノマネで「ヒクソス」と言っていた記憶があります。

ネフェルティティ胸像は長く伸びた頭部と首が特徴的です。(上図は正面を向いていますが…)また、石灰岩に施された彩色も優れています。

非常にリアリティのある胸像ですよね。BC1351~BC1344年頃に作られたと推定されています。

エジプトの美術・ツタンカーメン黄金のマスク

Tammy CuffによるPixabayからの画像

Tammy CuffによるPixabayからの画像上図はツタンカーメンの黄金のマスクの本物かどうかはわかりません。レプリカの可能性もあります。

ツタンカーメン王は18歳という若さで亡くなっています。しかし、現代における知名度は、ファラオの中でもダントツではないでしょうか?

その理由としては次のようなことが考えられます。

- 副葬品がほとんど盗掘されていない状態で発見された。

- ツタンカーメンの黄金の棺だけでも113kg以上の重さがある。

若くして亡くなった王と黄金のマスクや棺。

なんだか、歴史のミステリーっぽさも感じますよね。

ツタンカーメンの黄金のマスクは、BC1355年頃に作られたとされています。

まとめ

- ネフェルティティ胸像やツタンカーメンの黄金のマスクは覚えるべき!

- ギザの3大ピラミッドも外せませんね。

- カフラー王座像、メンナの墓 農耕図、ヘシラの肖像、しげみの中の鳥もチェック!

■参考文献

- 「改訂版 西洋美術の歴史」監修 横山勝彦、半田滋男/編集 美術検定実行委員会/発行 美術出版社

- 「西洋美術の歴史」著者 H・W・ジャンソン、アンソニー・F・ジャンソン/訳者 木村重信、藤田治彦/発行 創元社

■関連書籍のご案内です。

↓