2020年(令和2年)はベートーヴェン生誕250年ということで、ベートーヴェンに関係する数々のイベントも開催されることでしょう。

そんなことを考えながら2019年(令和元年)の大晦日にベートーヴェン交響曲第9番 ニ短調 作品125≪合唱≫を聴いてみました。

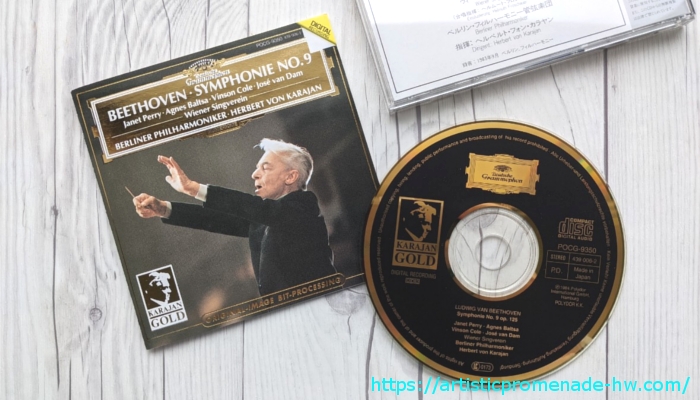

レコードとCDのどちらにしようかと考えたのですが、今回はCDをチョイス。1983年9月に録音された演奏です。

今回は、ベートーヴェンの第九が「なぜ12月によく演奏されるのか?」にまつわるエピソードと曲の感想をお伝えします。

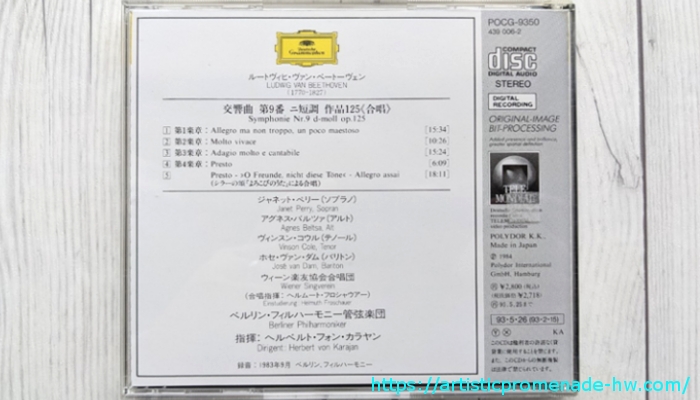

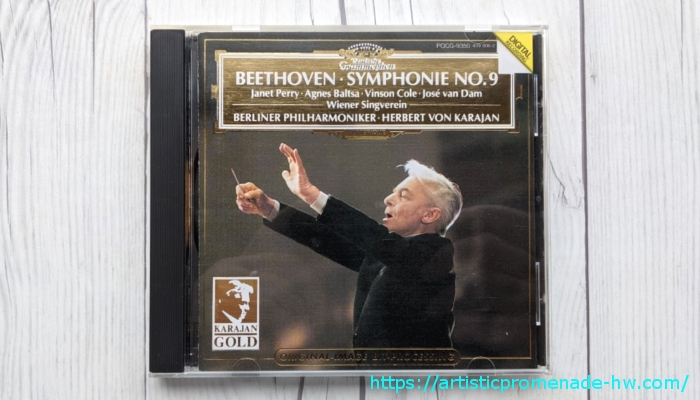

■ベートーヴェン 交響曲第9番 ニ短調 作品125≪合唱≫

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- ソプラノ:ジャネット・ペリー

- アルト:アグネス・バルツァ

- テノール:ヴィンスン・コウル

- バリトン:ホセ・ヴァン・ダム

- 合唱:ウィーン楽友協会合唱団

- 合唱指揮:ヘルムート・フロシャウアー

- ドイツ・グラモフォン カラヤン・ゴールドシリーズ

- 発売:ポリドール株式会社【POCG-9350】

令和最初の大晦日。

クラシック音楽を聴いて過ごすというのも、なかなか良かったですよ!

わたなびはじめの感想:2019年大晦日にベートーヴェンの第9を聴いてみた!

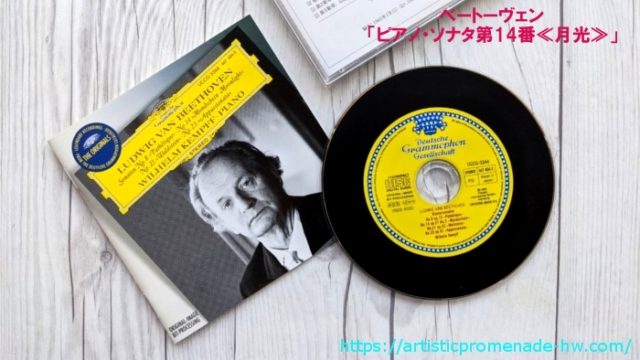

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは1770年(明和7年)に誕生し、1827年(文政10年)に他界した大作曲家です。交響曲だけでなく、ピアノ・ソナタ第14番「月光」や第8番「悲愴」、ヴァイオリン協奏曲なども有名です。

交響曲第9番の歓喜の歌は、学生時代に歌った経験のある方も少なくないはず。広く認知されているメロディーです。

2019年(令和元年)大晦日、あらためて第九を聞いてみましたが、第1楽章から第4楽章もすばらしい。

合唱部分は耳馴染みのあるメロディーではありますが、そこだけを切り取って聴くよりも最初から通しで聴くことの方が好きです。この感想については、私は器楽が好きなので合唱に対する関心はそれほど高くないことが影響していると思います。

ベートーヴェンといえば、聴力が衰えていく最中にも作曲を続けていたことは有名ですよね。作曲の知識のない私には到底理解できないことですが、スゴさだけは感じることができます。

おそらくは楽譜をしたためながら、どのようにオーケストラが再現していくのかをしっかりとイメージできたのでしょう。各楽器の音色や台数・編成による音の大きさなども含めて。

そんなベートーヴェンのことを感じながら、2019年(令和元年)の大晦日に交響曲第9番を聴いてみたわけです。クラシック音楽で1年を終えるのもいいものですね。

そして明日になれば、ウィーン・フィルのニュー・イヤー・コンサートが放送されるのですから、年末年始をクラシック音楽とともに過ごせるのはうれしいかぎりです。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンとは

ベートーヴェンについては『すぐわかる!ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンとは|その生涯と作品たち』をご参照ください。

なぜ年末に第九なのか?

ところで…なぜ年末にベートーヴェンの第九なの?

この質問の答えは、1918年(大正7年)に起源があります。第1次世界大戦の終結で平和を願うムードが高まったドイツ・ライプツィヒで始まったのだそうです。名門オーケストラのひとつ「ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団」が大晦日のベートーヴェン第九演奏を続けていたとのこと。

日本では現在のNHK交響楽団の前身である「日本交響楽団」が関係しています。第二次世界大戦終結後の1947年(昭和22年)に、日本交響楽団が12月に第九のコンサートを3日間連続で開催しました。それが評判となり、年末の第九コンサートにつながっているというのです。

大晦日ではありませんが、近年でも東日本大震災の被災地に向けた、佐渡裕氏が指揮する10,000人の第九が注目されたりしましたよね。

かつてのドイツや日本は戦争による悲しみから、現在の日本も震災などによる悲しみから立ち上がれるように、希望と応援を込めて演奏されているのではないでしょうか?

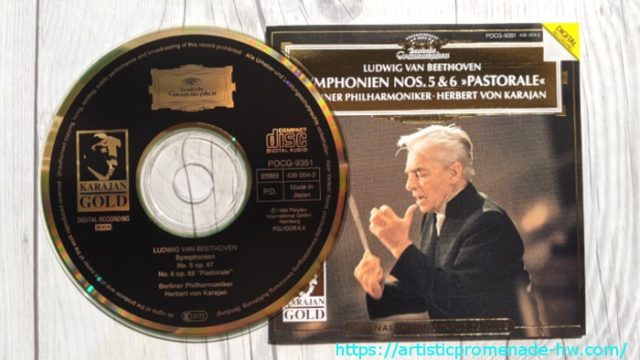

カラヤン・ゴールドシリーズについて

カラヤン・ゴールドシリーズは、ベートーヴェン交響曲第9番をはじめとしてヴェルディのレクイエムなどを含む31種類販売されたCDシリーズです。日本国内では1993~1996年にかけて、第1~3弾に分けて販売されました。

海外盤と国内盤ではCDに違いがあります。海外盤は通常の銀色のCDですが、国内盤は99.999%の金蒸着(ピュア・ゴールド)CDになっています。

私がカラヤン・ゴールドシリーズに初めて触れたのは、江戸川区立図書館のCDコーナーでした。「なんだ、これは~ッ!」と衝撃を受け、欲しくてたまらなくなり、それ以来中古CDショップを探すことに。

中古CDとの出会いは一期一会。いつも欲しいものが店頭に並んでいるわけではないので、時間をかけてじっくりとコレクションし始めました。インターネットオークションで購入したものもあります。

カラヤン・ゴールドシリーズは、CDの背表紙に記されている記号が「POCG-9○○○」番台です。そのため、何度も探しているうちに商品棚からCDを見つけ出すのも早くなりました。

ちなみに私が本日聴いたベートーヴェンの第九は「POCG-9350」です。カラヤン・ゴールドシリーズのリストのトップになっています。

カラヤン・ゴールドシリーズは「オリジナル=イメージ・ビット=プロセッシング」が採用されています。要するに、オリジナルな音のイメージを可能な限り忠実に再現しようとしているのです。

その後もCDの音は改良され、どんどん良くなっていると思います。最新のリマスター技術なども進んでいますよね。SHM-CDというのもありました。

私はそれほど財源にゆとりが無いので、カラヤン・ゴールドシリーズで満足することにしています。

サブすくとかじゃ満足できなくて、モノとして手元に置いておきたいんだよね~。

この気持ち、わかってもらえますか?

(家族には理解してもらえないみたいなので…)

まとめ

- ベートーヴェン第九の素晴らしさは合唱だけではない!

- カラヤン・ゴールドシリーズ(CD)のリストのトップがベートーヴェンの第九。

- 個人的には、合唱に至るまでが好き!

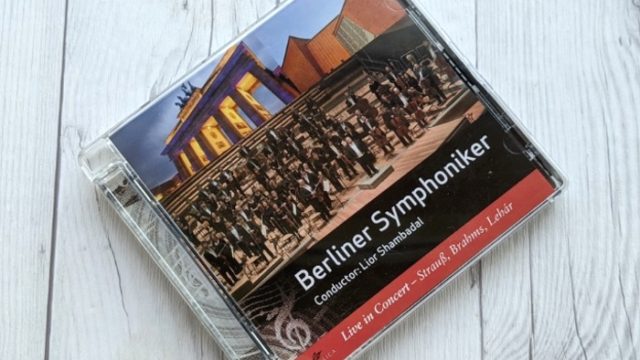

■関連CDのご案内です。(※カラヤン・ゴールドシリーズではありません。)

↓