「レコードで聴く、ベートーヴェン「交響曲第1番」|カラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団」に引き続いて、同じレコードからベートーヴェンの交響曲第2番をご紹介します。

レコードではB面に収録されてる交響曲第2番。

私自身それほど聴いてこなかった作品ですが、今回、あらためて聴きやすい交響曲だと感じました。

形式や器楽構成には、師匠のハイドンや同時代のモーツァルトの影響を感じますが、ベートーヴェンらしさを形成していくうえで重要な交響曲だと思います。

では、ベートーヴェン交響曲第2番のお話に移りましょう。

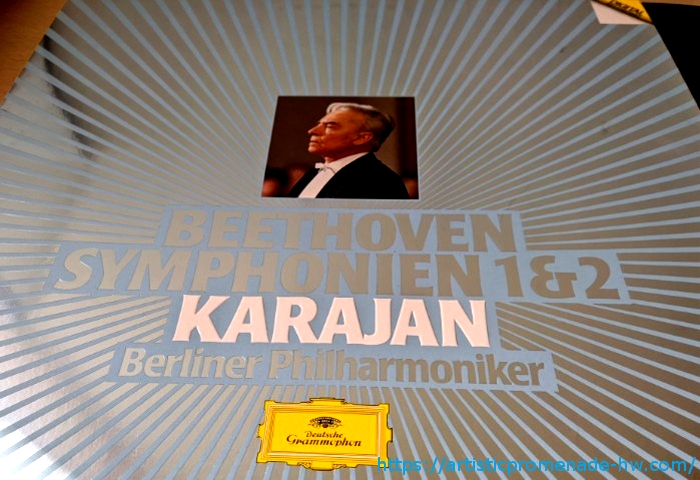

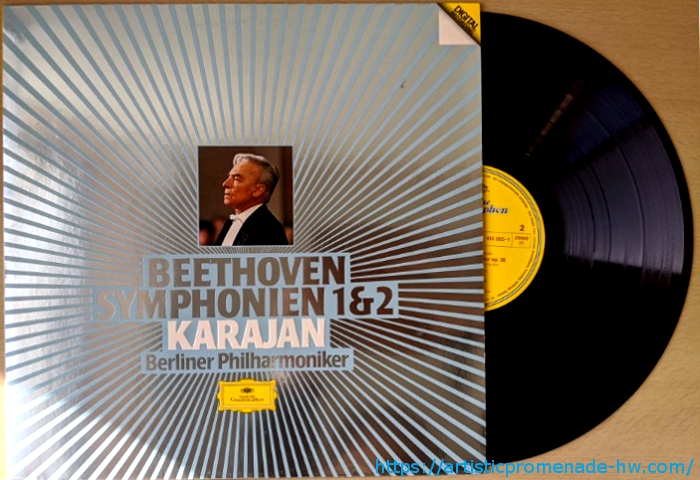

■カラヤン/ベートーヴェン「交響曲第1&2番」

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- Deutsche Grammophon

- 発売元:Polydor International GmBH【415 505-1]】

ベートーヴェン作曲「交響曲第2番」とは

ベートーヴェンは交響曲第1番を作曲して間もなく、本格的に次なる交響曲に着手し始めます。交響曲第2番は1802年(享和2年)に完成したと言われています。

交響曲第2番について、ベートーヴェンは交響曲第1番の作曲中から断片的なイメージを持ちはじめていたようです。

想像にすぎませんが、師匠であったハイドンやモーツァルトの交響曲から抽出した要素を、自身の交響曲としてどんどんカタチにしていきたかったのではないでしょうか?創作意欲に溢れていたのだと思います。

しかし、ここで忘れてはいけないことがあります。それがベートーヴェンの持病である難聴です。

ベートーヴェンが交響曲第2番を作曲していた時期は、難聴の症状が悪化していた時期でもあったのです。ベートーヴェンの亡くなった後に発見された「ハイリゲンシュタットの遺書」には、難聴に対する絶望感が記されています。

このことを考えると純粋な創作意欲だけではなく、病との葛藤にも似た焦りもあったのかもしれません。

しかし難聴の影は、作品からは感じ取れません。

ベートーヴェンは、難聴であることを人に知られまいと振舞っていました。人に声をかけられても気が付かなかったりすることもあったため、できるだけ声をかけられないようなオーラを出していたとか。そのため、挨拶をしない(実はできない)、人との距離を置く、といった態度につながり、偏屈者と思われるようになっていきます。

ベートーヴェンにとっては、人に誤解されることよりも音楽家として生きていくことが重要だったのでしょう。

もともとは社交的だった人物だっただけに、辛い選択だったことが伺い知れます。収入にも直結わけですから、切実な悩みだったと思われます。

交響曲第2番は1803年(享和3年)4月5日、ウィーンのアン・デア・ウィーン劇場で開催されたベートーヴェンの予約演奏会で初演されました。その時の聴衆の反応は、好嫌2つに分かれたようです。

ベートーヴェン交響曲第2番は、友人のカール・フォン・リヒノフスキー侯に献呈されました。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンとは

ベートーヴェンについては『すぐわかる!ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンとは|その生涯と作品たち』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ベートーヴェン作曲「交響曲第2番」について

ここからは、指揮ヘルベルト・フォン・カラヤン、演奏ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団によるベートーヴェンの交響曲第2番を聴いた感想をお伝えします。

通しで約32分程なので、それほど演奏時間が長いわけではありません。【 】は今回聴いたレコードの楽章ごとの演奏時間です。

■第1楽章【10分27秒】

序奏付きのソナタ形式の楽章です。緊張感のある場面からガラリと雰囲気を変るカタチを繰り返しながら進行していきます。

楽章全体を通じて、ヴァイオリンが効果的に用いられている感じがします。中盤以降は緊張感の中にも明るさが見え隠れします。

メリハリのある堂々とした雰囲気に惹き付けられます。

■第2楽章【10分18秒】

ヴァイオリンの美しい旋律が特徴的です。

交響曲の第2楽章に対する印象は、人によって違いがあるでしょうが、私個人としては「音が小さめで静か、それに加えてちょっぴり退屈」といったイメージを持っています。

しかしベートーヴェン交響曲第2番の第2楽章は、優雅でありながらテンポもよく、予情的要素も感じられて飽きない構成になっています。

中古レコードだから、ある意味仕方のないこと。

これも含めてレコードの味だと思うんだよね。

■第3楽章【3分54秒】

4分弱の非常に短い楽章です。

この楽章でベートーヴェンは初めて交響曲に「スケルツォ」を用いています。スケルツォとは「冗談」を意味するイタリア語で、決まった形式やテンポに縛られない楽曲のことです。

流れるようなテンポで進行しますが、所どころユーモラスな要素が詰め込まれています。

■第4楽章【6分26秒】

目まぐるしさを感じる冒頭部。田舎の風景を連想させるチェロの後、徐々に劇的な展開をみせます。

ちょっぴりお茶目な感じもしますが、迫力のある最終楽章です。最後は以外にあっさりと終わります。

ベートーヴェンの交響曲第2番の全体的な印象は、壮大というよりは軽快に進んでいく過程で盛り上がり(見せ場)を作っていく構成になっていると思います。

交響曲第5番や第7番、第9番のような耳に残る特徴的なフレーズは少なめですが、その分クセが無いので聴きやすい曲だと思います。

気分転換のために聴くのもいいかもしれません。颯爽とした晴れやかな気持ちになれると思いますよ!

このジャケット裏面のカラヤンのポーズ、巨匠感たっぷりでカッコよくないですか?

実際のところ、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の方々はどのように感じられていたのでしょう。

カラヤンがベルリン・フィルを去る頃には、それほど良好な関係ではなくなっていたようですが、とはいえ世界最高峰のオーケストラですから、作品を造り上げる姿勢には並々ならぬものを感じます。

カラヤンの生演奏を聴くことはかなわない現在、個人的にはグスターボ・ドゥダメルの指揮するベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏を生で聴いてみたいところです。

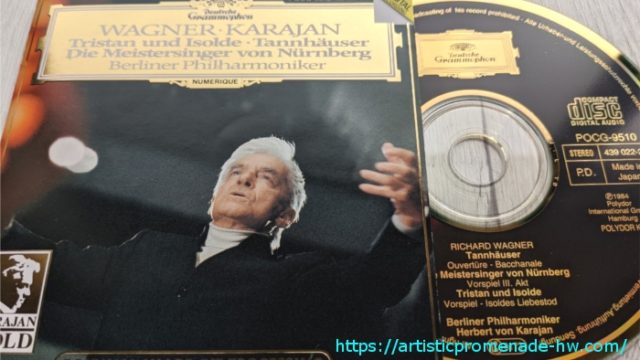

カラヤン作品は今後もレコードやCDを中心に楽しみたいと思います。

まとめ

- 軽快なテンポの交響曲。

- 交響曲に初めてスケルツォが用いられた作品。

- 変なクセがないので聴きやすい交響曲。

■関連CDのご案内です。

↓