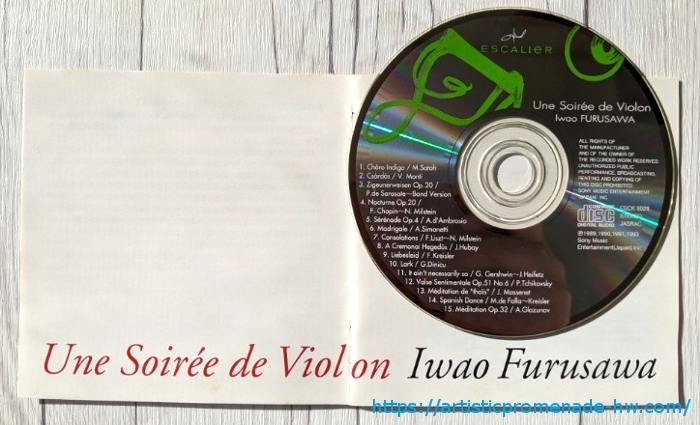

1993年(平成5年)に発売された、ヴァイオリニスト・古澤巌氏のアルバム「ヴァイオリンの夜」。

「ヴァイオリンの夜」を購入した経緯は「ショーロ・インディゴ」の記事でご紹介させていただきました。

今回は「ヴァイオリンの夜」を聴いたことで好きになった、クライスラー作曲「愛の悲しみ」をご紹介します。

■古澤巌「ヴァイオリンの夜」

- ヴァイオリン:古澤巌

- ピアノ:Masahiro Satoh、Michio Kobayashi、Rikuya Terashima、Tomoyuki Asakawa

- ベース:Jun Saitoh、Jean-Philippe

- クラリネット:Tatsuzoh Akasaka

- ラテン・パーカッション:Masato Kawase

- ダルシマー:Keiji Azami

- ギター:Hiroshi Inoue、Mare Fosset

- Epic / ソニー・レコード【ESCK 8028】

クライスラー作曲「愛の悲しみ」とは

フリッツ・クライスラーが作曲した「愛の悲しみ」は、ヴァイオリンとピアノのための楽曲として、1905年(明治37年)に出版されました。

「愛の悲しみ」は「愛の喜び」と対を成す曲です。ヴァイオリニストによって演奏されている頻度の高い曲のひとつでもあります。

前述の2曲に「美しきロスマリン」を加えて、三部作とも言われています。

フリッツ・クライスラーが、オーストリア・ウィーン出身であることも関係しているのでしょう。「愛の悲しみ」は、ウィーンの古い舞踏歌スタイルのワルツです。

愛の悲しみを音(旋律)で表現した非常に感傷的な作品となっています。曲の中間には、麗しき愛の思い出が副旋律で奏でられます。

悲しみを帯びてはいるものの、聴き手の心を穏やかに包み込むような包容力を持った名曲です。

フリッツ・クライスラーとは

世界的ヴァイオリニストであり作曲家でもあったフリッツ・クライスラーの生涯については、『すぐわかる!フリッツ・クライスラーとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:クライスラー「愛の悲しみ」(ヴァイオリン・古澤巌)について

「愛の悲しみ」を好きになったのは、古澤巌氏のアルバム「ヴァイオリンの夜」がキッカケでした。「ヴァイオリンの夜」は、「ショーロ・インディゴ」を聴くことを目的に購入したのですが、結果的に私のクラシック音楽に対する興味の幅を広げてくれることになりました。

古澤巌氏のヴァイオリン演奏の魅力は、低音域の深みだけでなく、高音域をストレスなく表現してくれることです。

上手くお伝えできないのですが、私は「キンキン」「キュインキュイン」する高音が苦手です。これはヴァイオリンに限らず、他の楽器にも共通しています。

どことなく、耳障りに感じてしまうのです。(あ、エレキギターは例外かもしれません。)

その意味で古澤巌氏のヴァイオリンで奏でられる「愛の悲しみ」は、非常に私の心に迫ってくるように感じます。

「愛の悲しみ」の特徴は、重苦しくない旋律に半音階が多く用いられることで悲しさを表現していること。

そんな悲しい曲を、古澤巌氏は見事に演奏しています。

「ヴァイオリンの夜」に収録されている「愛の悲しみ」は、クライスラーの作品イメージと古澤巌氏の演奏が、最高のカタチで結びついていると言えるでしょう。

私はクラシック音楽を聴くばかりで、演奏することはできません。そんな私にとって、オーケストラ演奏のスタンダードが「指揮:カラヤン&演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団」だとするならば、ヴァイオリンのスタンダードは古澤巌氏の演奏です。

ちなみに「愛の悲しみ」の次に収録されている「ひばり(G.ディニーク)」も、高音連発の曲ではありますが耳障りではありません。心地よく聴こえるのですから不思議ですよね。

まとめ

- 「愛の喜び」と対を成す、クライスラーの代表作。

- 感傷的な旋律が美しい作品。

- 古澤巌氏の演奏により、さらに美しく感じる。

■関連CDのご案内です。

↓