2020年、美術検定2級合格のための学習経過報告です。

今回は中世美術についての学びや感じたことをお伝えします。

特にゴシックの美術について学んだことをシェアします。

この記事でご紹介している画像は、私のセレクト・ミスなどにより本物の画像ではない可能性がありますのでご了承ください。

あらかじめご了承ください。

ゴシックの美術・概要

フランス・パリ【ノートルダム大聖堂】

フランス・パリ【ノートルダム大聖堂】「ゴシック」という言葉は、日本人にとって馴染みのある語句だと思います。

古い話ですが、私が中学生だった頃、美術の最初の授業で教わったのがレタリング。その際、四角い枠をつくり、明朝体と共にゴシック体を練習した記憶があります。

今でもパソコンを使用する際に、文字フォントで「ゴシック体」を利用することもあります。

ですが…そもそも、ゴシックとは何のことなのでしょう?

ゴシックという言葉は、建築のために作られたものなのです。その意味には、建築様式の特徴が含まれています。

ゴート人とは、古代ゲルマン系民族のことだよ。

美術におけるゴシックも、建築が主体となっています。ヨーロッパの北西部で12世紀くらいに登場し、15世紀くらいまで続きます。

イメージとしては「建築」から「彫刻」へ、そして「絵画」へと展開(表現が適切ではないかもしれません)していくと理解してよいのではないでしょうか。

彫刻はゴシック建築の柱や扉口上部によく見られます。絵画については、聖書の写本に施された絵(装飾画)や建築内部の壁面のフレスコ画、ステンドグラスなどで表現されます。

文化の担い手に注目するならば、ゴシック期以前(ロマネスク期)は修道士や教会の聖職者といった一部の人に限られていた傾向がありました。しかし、その文化の担い手が、都市部の富裕層やキリスト教の一般信徒にも広がっていきました。

こういった背景から、キリスト教の建築物は一般信者の目に見えるカタチで影響力を与えようとしたのす。

- 尖塔アーチを採用し壁を薄くすることで天井を高くした。

- 豪華な内部装飾を行なった。

- 建物内に光を多く取り入れた。

大聖堂と呼ばれる建築物を見た人は、その巨大さと採光の美しさ、彫刻や絵画で表現された聖書の場面から、圧倒されるような気持ちを感じたのではないでしょうか。

ゴシックの美術の作品紹介

ここでご紹介できるのは、建築と彫刻、ステンドグラスになりますが、その他にもゴシックの美術で押さえておきたい人名や美術品があります。

そういえば、「大聖堂」についてなるほどと思える解説がありましたので、まずはそちらからご紹介します。

そのためゴシックは、偉大な大聖堂の時代として知られる(大聖堂とは司教が統括する監督管区の主要な教会堂で、通常は管区の中心都市にある)。大聖堂付属の学校や大学が修道院に代わって学問の中心となり、その時代の芸術的な営みは大聖堂において絶頂に達したのであった。

出典:『西洋美術の歴史』 160ページ

著者 H・W・ジャンソン、アンソニー・F・ジャンソン/訳者 木村重信、藤田治彦/発行

創元社

ゴシックの美術における大聖堂の位置付けと役割が端的に表現されていて、非常にわかりやすい解説だと思います。

ゴッシク美術(建築)のはじまりにおいて、フランス・パリのサン=ドニ王室修道院とその再建にあたった修道院長シュジュールの存在は大きかったようです。そしてイル=ド=フランス(パリを中心とした地域圏)から、ゴシック様式は広がっていきました。

ここでは画像を紹介できない、ゴシック美術における重要な人物・作品を一覧にしてみます。

| サン=ドニ大聖堂 | 【建築】上述の通りです。 |

|---|---|

| ランブール兄弟 | 【写本絵画】ベリー公のいとも豪華なる時祷書。 |

| チマブーエ | 【絵画】サンタ・トリニタの聖母。 |

| ドゥッチョ | 【祭壇画】荘厳の聖母。 |

| シモーネ・マルティーニ | 【絵画】受胎告知。 |

ここからは画像とともにゴシック美術をご紹介します。

ゴシックの美術・ノートルダム大聖堂

Corina BeneschによるPixabayからの画像:ノートルダム大聖堂

Corina BeneschによるPixabayからの画像:ノートルダム大聖堂1163年(応保3年)に建設が始まったパリのノートルダム大聖堂。

1225年(嘉禄元年)に完成しますが、その後も双塔部の工事などが続き、最終的には1345年(貞和元年)に竣工しました。

1991年(平成3年)には、ユネスコの世界遺産に登録されています。

2019年(平成31年)4月15日の大規模火災で尖塔等を焼失しました。

この画像は、ノートルダム大聖堂の外観に施された彫刻ということで掲載しました。美術検定公式テキストに掲載されているものとは違う彫刻です。

ノートルダム大聖堂の外観の彫刻の大部分は、フランス革命の際に損害を受け、修復されたようです。

ゴシックの美術・シャルトル大聖堂

Bernard-Jean CARONによるPixabayからの画像:シャルトル大聖堂

Bernard-Jean CARONによるPixabayからの画像:シャルトル大聖堂パリから90km弱離れた街にあるシャルトル大聖堂。フランスにおけるゴシック建築の最高峰とも言われています。

それ以前にも大聖堂はあったようですが、ロマネスク様式の大聖堂としての新たな建築は1145年(久安元年)に始まりました。しかし1194年(建久5年)の火災が街を焼いてしまいました。火災から逃れた部分が初期のゴシック様式として残っています。

シャルトル大聖堂も、1979年(昭和54年)にユネスコの世界遺産に登録されています。

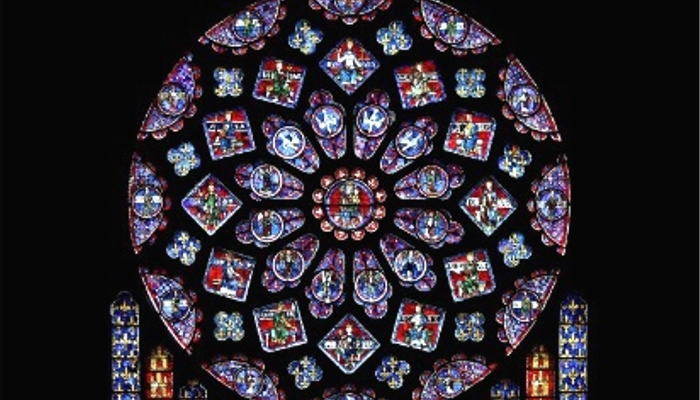

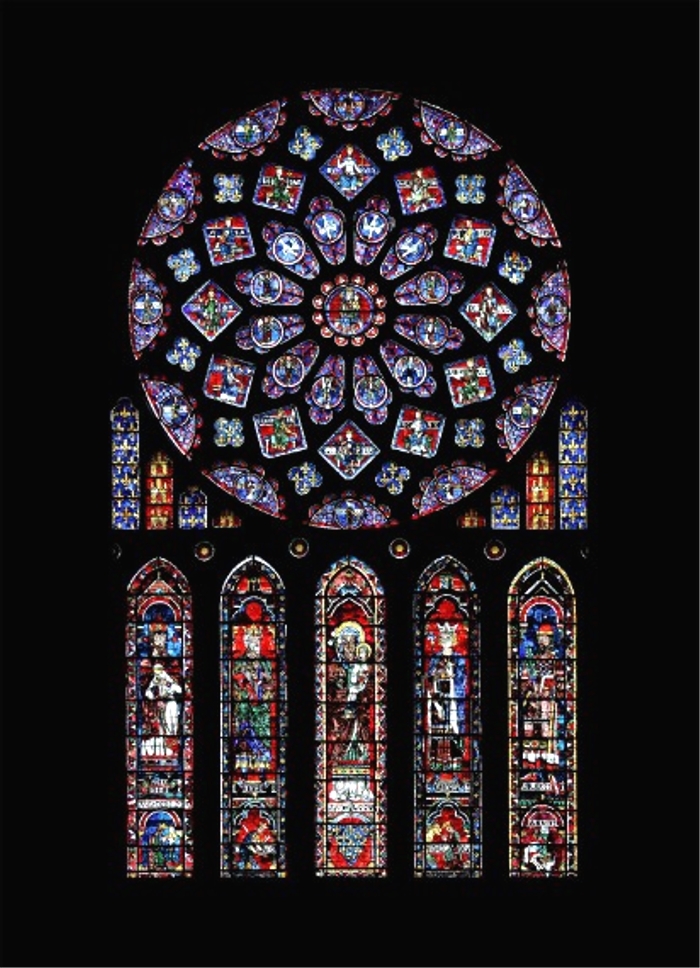

WikiImagesによるPixabayからの画像:シャルトル大聖堂・バラ窓

WikiImagesによるPixabayからの画像:シャルトル大聖堂・バラ窓シャルトル大聖堂のバラ窓(ステンドグラス)は有名です。

鮮やかな青色は、「シャルトルブルー」とも呼ばれています。

ゴシックの美術・ケルン大聖堂

B. HochsprungによるPixabayからの画像:ケルン大聖堂

B. HochsprungによるPixabayからの画像:ケルン大聖堂現在ではドイツの4番目に大きな都市となっているケルン。その街に建っているのがケルン大聖堂です。現存しているのは3代目の建物です。

ケルン大聖堂は、ゴシック様式の建築物では世界最大で、1884年(明治17年)までは建築物世界一の高さを誇っていました。

1996年(平成8年)には、ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されています。

あれです。

まとめ

- ゴシックの美術は建築物からその外観に用いられた彫像、そしてステンドグラスや写本装飾に見ることができる。

- フランスやドイツ、イギリス、イタリアにある大聖堂にゴシック要素が見られる。

■参考文献

- 「改訂版 西洋美術の歴史」監修 横山勝彦、半田滋男/編集 美術検定実行委員会/発行 美術出版社

- 「西洋美術の歴史」著者 H・W・ジャンソン、アンソニー・F・ジャンソン/訳者 木村重信、藤田治彦/発行 創元社

■関連書籍のご案内です。

↓