100を超える交響曲を作曲し、「交響曲の父」とも呼ばれるハイドン。

モーツアルトとやベートーヴェンらと共に、古典派を代表する音楽家です。

同時代に生きたモーツアルト、ベートーヴェン、そしてハイドン。この3人の中で、ハイドンが一番年長です。

今回は、ハイドン作曲の交響曲第101番「時計」を、カラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で聴いた感想をお届けします。

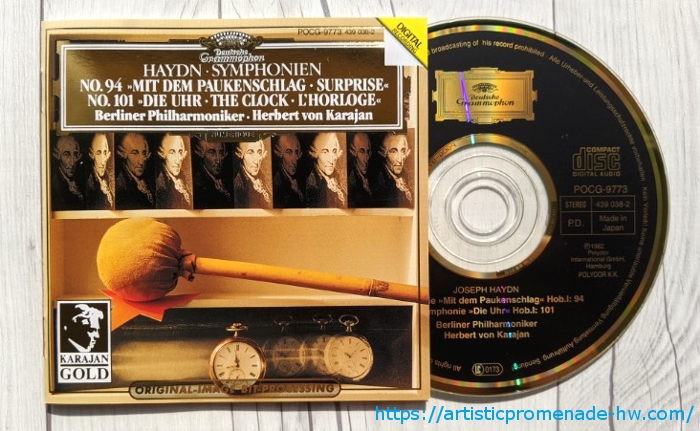

■ハイドン:交響曲第94番≪驚愕≫/交響曲第101番≪時計≫

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- ドイツ・グラモフォン カラヤン・ゴールドシリーズ

- 発売:ポリドール株式会社【POCG-9773】

ハイドン「交響曲第101番≪時計≫」とは

フランツ・ヨーゼフ・ハイドンが交響曲第101番「時計」を完成させたのは、1794年(寛政6年)のこと。しかし、前年1793年(寛政5年)にはすでに作曲をはじめていました。

1794年といえば、約30年間仕えていたエステルハージ家の宮廷楽団解散により、すでにフリーの音楽家になっていた時期です。ウィーンに住んでいたハイドンは、イギリス・ロンドンを訪問しました。

交響曲第101番「時計」が完成したのはロンドンにおいてであり、初演も同地でされています。

■交響曲第101番「時計」の初演

- 演奏日:1794年(寛政6年)3月3日

- 公演場所:ハノーヴァー・スクウェア・ルームズ(ロンドン)

- 第4回 ザロモン演奏会にて

当時、ロンドンを代表するコンサート会場だったんだ。

しかし、1900年(明治33年)に幕を閉じることに。

ハイドンは2度(1791~1792年と1794~1795年)ロンドンを訪問している。

そのロンドン滞在期間中に、交響曲93番~101番が「ハノーヴァー・スクウェア・ルームズ」で初演されたんだよ。

約30分ほどの演奏時間の交響曲である「時計」。

この「時計」という副題はハイドンによって付けられたわけではありません。誰が付けたのかはハッキリしないところですが、1800年代の初め頃には「時計」と呼ばれたいたようです。

そうそう。

「時計」の由来についてもご紹介しましょう。

それは交響曲第101番の第2楽章に関係しています。この楽章の規則正しい伴奏リズムが、時計の振り子を連想させることに由来しているとのこと。

第2楽章由来の副題については、ハイドンの交響曲第94番「驚愕」にも通じるものがありますね。

それにしても、100を超える交響曲を作曲したハイドンには驚かされます。作曲意欲やアイディアに枯渇するようなことは無かったのでしょうか?

もしも作曲にまつわる苦悩を持っていたとするなら、どのように克服したのかが気になります。

ハイドンとは

ハイドンの生涯については、「すぐわかる!ハイドンとは」をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ハイドン「交響曲第101番≪時計≫」について

交響曲第94番「驚愕」の紹介時にお伝えした通り、私のハイドン作品に対する関心は、決して高いとは言えない状況でした。

しかし「驚愕」を聴くことで、その意識が変化したように思います。

交響曲第101番「時計」は「驚愕」と同じCDのカップリング曲なので、すぐに聴くことができましたが、今後は別のハイドン作品も購入してみようと思っています。

余裕があれば、交響曲第101番「時計」や交響曲第94番「驚愕」を別な指揮者やオーケストラで聴き比べするのもおもしろそうですね。ヘルベルト・フォン・カラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団以外の演奏にも興味が湧いてきました。

ハイドンの交響曲全曲録音なるものが存在するのかどうかわかりませんが、新型コロナウィルスの影響が収束した際には、例のごとく中古CD・レコードショップで一期一会を楽しんでみようと思います。

ハイドンの「交響曲全集 エルンスト・メルツェンドルファー&ウィーン室内管弦楽団」ということで、CD33枚に収められているみたい。

他にもあるのかな?

いずれにしても「スゴイ!」の一言だね。

ここからは交響曲第101番「時計」の感想を楽章ごとにお伝えします。【 】は今回視聴したCDの演奏時間です。

■第1楽章【8分23秒】

穏やかな序奏ではじまり、その後もゆっくりと進行します。2分ほど過ぎた頃から、軽快で華やかなムードに一変します。

第1楽章全体を通じて、歯切れがよく明るい印象になっています。

■第2楽章【9分13秒】

第1楽章に比べて、少し落ち着きを感じます。副題の由来となっている、「時計」の振り子が一定のリズムを刻んでいるかの様子が、微笑ましく感じられます。おおらかで、ゆったりとした気持ちになれます。

中盤に差しかかるくらいから、音の厚みが増してきます。

宮廷で演奏される音楽のような品位を感じます。

これがハイドンらしさなのでしょうか?(まだ2曲しか聴いていないのに、判断するのは早すぎですね。)

今回聴いているカラヤン&ベルリン・フィルのCDでは、全楽章中演奏時間が一番長い楽章になっています。

■第3楽章【8分54秒】

秩序ある豪華さと優雅さが音ににじみ出ているようです。頭の中に舞踏会の景色が思い浮かびました。

耳に心地よいリズムと旋律で構成されています。

■第4楽章【4分34秒】

序盤は軽快さを感じます。静と動が入り混じり、弦楽器が小刻みに鼓動を速めてる効果を持っているかのようです。

終盤は、曲全体を締めくくるかのごとく勢いを増し、サッパリした印象のまま終わりを迎えます。

他の楽章の半分ほどの演奏時間です。

上手く表現できませんが、ハイドンの交響曲第101番「時計」は勢いを感じる交響曲ではありません。だからといって聴いていて退屈するということはなく、全体を通じて落ち着きと優雅さで満ちています。

上品な音楽を堪能したいときにピッタリでしょう。

話は変わりますが、「数年かけてカラヤン・ゴールドシリーズを買い揃えて良かった」とつくずつ思います。

もしも好きな作曲家だけでクラシック音楽を選んでいたら、私の場合、ハイドン作品と出会えたかどうか…

私の場合、オーケストラをCD・レコード購入時の優先順位筆頭にはしないと思うので、やはり指揮者か作曲者を基準に選ぶことになるでしょう。そうなると、ハイドン作品との出会いは遠のいていたはずです。

カラヤン・ゴールドシリーズのいいところのひとつは、演奏しているのがベルリン・フィルかウィーン・フィルという世界屈指のオーケストラでまとめらているところ。

これからも、クラシック音楽のさらなる魅力発見のキッカケになって欲しいところです。

まとめ

- 「時計」の由来は第2楽章にあり。

- 「時計」の副題は、ハイドンが付けたわけではない。

- 優雅で上品な交響曲。

■関連CDのご案内です。

↓