図書館でクラシック音楽関連の本を探すと、音楽家や指揮者の伝記やおすすめのCD・レコード、楽器の教則本など多種多様です。クラシック音楽についての興味・関心を深められそうな一冊を探すとなるとひと苦労です。

私も図書館で何冊かお借りしたのですが、その中で「これは購入しておこう!」と思えたのが松田亜有子氏の著書「ビジネスに効く世界の教養 クラシック音楽全史」でした。

わかりやすい文章で書かれた書籍で、これから「クラシック音楽を聴いてみたい」とお考えの方におすすめの1冊です。

この記事では「クラシック音楽全史」をおすすめする理由をご紹介します。

■ビジネスに効く世界の教養 クラシック音楽全史

- 著者:松田亜有子

- 発行:ダイヤモンド社

クラシック音楽全史で学べることピックアップ3選

日本のビジネスパーソンが身に着けておくべき最低限の教養とは何なのでしょうか?

私はプログラマーをしていたことがありますが、教養についてはほとんど意識したことがありませんでした。

仕事以外の会話といえば、テレビドラマや旅行、ゲーム、銀河英雄伝説など、趣味の範疇(はんちゅう)に含まれそうなものばかり。仕事が忙しいので、敢えて堅苦しい話はしなかったというのもあります。

ところが、海外のビジネスパーソンはどうやら違うようなのです。私個人の考えとしては、全てのビジネスパーソンというよりは、エリート的な方々に限られるのではないかと推測しています。

松田亜有子氏が紹介しているエピソードには、ソニーの創業者の故盛田昭夫氏が登場します。そこからは、海外のビジネスパーソンの芸術に対する考え方をみることができます。

当時、ソニーは海外進出を進めており、盛田さんは頻繁にアメリカへ営業に出かけられたそうですが、「エコノミック・アニマル」と揶揄されて肩を落として帰って来られたとか。

ところが、東京フィル会長の名刺を出すようになると、周囲の態度がガラッと変わってニコニコしながら握手を求められたそうです。出典:『ビジネスに効く世界の教養 クラシック音楽全史』松田亜有子著

ダイヤモンド社 ⅰページ

非常に興味深いエピソードですよね。クラシック音楽だけでなく、絵画を含めた美術全般、歌舞伎、寄席などにも当てはまりそうです。

クラシック音楽全史について

「クラシック音楽全史」には、有名な音楽家(作曲家)にまつわるエピソードやその時代背景、クラシック音楽発展の経過などがわかりやすくまとめられています。

オーケストラの編成やクラシック音楽のジャンルについても説明されています。

わたなびはじめが選ぶ「クラシック音楽全史」のトピック3選

ここからは、「クラシック音楽全史」で学んだことを3つだけ選んでご紹介します。

セレクト① ピタゴラスが音楽と関係していた?

ピタゴラスといえば、古代ギリシアの哲学者であり数学者です。

そのピタゴラスが音楽とどのような関係があるというのでしょうか?

実は、ピタゴラスとそのお弟子さんたちは、万物に存在する数の法則を研究していたというのです。現在使用されている音律も、数学的に割り出されているというのですから驚きです!

ピタゴラスたちは「弦の長さ」に着目していたようです。

詳細は「クラシック音楽全史」21ページをご参照ください。

セレクト② ベートーヴェンが起こしたクラシック音楽の変革

「クラシック音楽全史」の著者である松田亜有子氏は、ベートーヴェンは3つのイノベーションを行なったと伝えています。

- 自分の気持ちを音楽で表現した。

- フリーランスの音楽家として活躍した。

- すでに発見されていたノウハウを追求&完成させた。

①自分の気持ちを音楽で表現

ベートーヴェン以前、音楽は主に王侯貴族といった人々の指示で作られていました。しかし、ベートーヴェンが過ごしたのは「人間の平等」についての意識が高まってきた時代です。

ベートーヴェンは、自らの思いを音楽に込めた曲を作りました。それは当時の常識を覆すような出来事だったのです。

③フリーランスの音楽家として活躍

ピアノも弾けたベートーベンは、ピアノ演奏やレッスン、楽譜出版などで収入を得ることができました。王侯貴族の金銭的支援が無くても音楽家として活動できたのです。その生涯で60回を超える引越ができたほど、お金があったようです。

③すでに発見されていたノウハウを追求&完成

秀でた才能の持ち主は大きく2つに大別できます。

- これまでに無かったものを創り上げるタイプ。

- すでに存在するノウハウを使って発展・応用するタイプ。

ベートーベンは、後者のタイプでした。そういった意味では、研究熱心だったといえます。

詳細は「クラシック音楽全史」92ページをご参照ください。

セレクト③ クラシック音楽が日本人に定着する過程

日本にクラシック音楽が伝わってから、まだ150年程しか経っていません。

しかし日本には民謡など、独自の音楽があります。「ヨナ抜き音階」と呼ばれる、「ファ(ヨ)」と「シ(ナ)」の無い音階が存在していました。

■ヨナ抜き音階とは

「ドレミファソラシド」に、「一二三」といった日本式の数の数え方を当てはめると「ヒフミヨイムナヒ」となります。

ヨナ抜きとは、4番目の「ファ」と7番目の「シ」が無い音階ということです。

当然、「ドレミファソラシド」を定着させるには、何がしかの対策が必要だったのです。そこで、「ヨナ抜き音階」で構成されている海外の民謡などに、日本語の歌詞を付けて歌うようにしたのです。

「蛍の光」や「仰げば尊し」がその例です。「蛍の光」はスコットランド民謡、「仰げば尊し」の原曲はアメリカです。

今でこそ一般に普及していますが、西洋音楽の導入期には苦労が山積みだったようです。

詳細は「クラシック音楽全史」174ページをご参照ください。

クラシック音楽全史を読んで欲しい、おすすめの人とその理由

私が実際に読んで「クラシック音楽全史」をおすすめしたいと思ったのは次の方々です。

- 海外のビジネスパーソンと交流する方

- クラシック音楽に興味を持ちはじめた方

- 彼氏・彼女がクラシック音楽好きの方

海外を相手に活躍するビジネスパーソンについては、上述の盛田昭夫氏の例でご理解いただけると思います。それ以外にも、イギリスの産業革命とクラシック音楽史を対比している視点は興味の対象になると感じました。

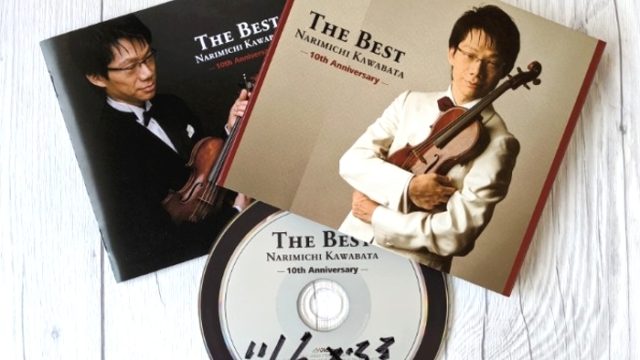

これからクラシック音楽を聴いてみたいと感じている方にとっては、まず楽曲を聴くことが重要だと思います。

私の経験で申し訳ないのですが、クラシック音楽で好きな曲ができると「誰が作った曲なんだろう?」といった曲にまつわる関心が高まってきます。

そんなときに「クラシック音楽全史」は、とっかかりやすい書籍だと思います。全ての作曲家や楽曲を網羅できているわけではありませんが、知っていて損はない情報が盛り込まれています。

付き合っている相手がクラシック好きの方の場合も、まずは広く浅く知識を持つことで、相手の話を受け止めやすくなることでしょう。

「クラシック音楽全史」は、約200ページほどのボリュームですが、1ページ当たりの文字数はそれほど多くありません。読みやすい情報量にまとめられていると思います。

さらに、クラシック音楽に関する映画情報や、クラシック音楽入門者におすすめの曲も巻末に記されています。そういった情報も役立つことでしょう。

「クラシック音楽全史」は、ひとつのことを深堀りするというよりは、クラシック音楽をザッと眺められる感覚の書籍です。

著者の松田亜有子氏は、さまざまな参考文献に基づいて執筆されています。参考文献も記されているので、詳しく学びたい場合の道標にもなることでしょう。

オーケストラの広報をお仕事にするプロが書いている書籍なので、クラシック音楽の魅力を伝えるために、親切でわかりやすい内容になっています。

図書館で借りるもよし、購入するもよし、といったところです。(私は両方実行しましたが…)

著者 松田亜有子氏とは

松田亜有子(まつだあゆこ)氏とはどのようなかたなのでしょうか?

『クラシック音楽全史』発行時には、東京フィルハーモニー交響楽団の広報渉外部部長をされています。

活水女子大学音楽学部ピアノ・オルガン学科を首席で卒業した経歴の持ち主です。しかしご本人には、演奏家になるという選択肢はなかったようです。

社会人になられてからは「東京フィルハーモニー交響楽団一筋」というわけではなく、一時音楽とは関係のない事業会社で働いていた経歴もお持ちです。

その後、東京フィルハーモニー交響楽団に戻っています。

音楽だけを突き詰めているだけではない、ビジネスシーンで培った視点も持たれているようです。そのような経験が、ビジネスと音楽を絡めた彼女独自の話の切り口につながっているのでしょう。

『クラシック音楽全史』は、サッパリとした文章で書かれていて非常に読みやすくなっています。頭にすんなりと入ってきます。

音楽をビジネス的に捉えることができる面白い発想の持ち主だと思います。

まとめ

- 「クラシック音楽全史」はクラシック音楽の入門書としておすすめできる1冊。

- ビジネスパーソンも知っていて損は無いと思える内容。

- 私個人の感想としては、実際に購入して良かったと思た書籍。