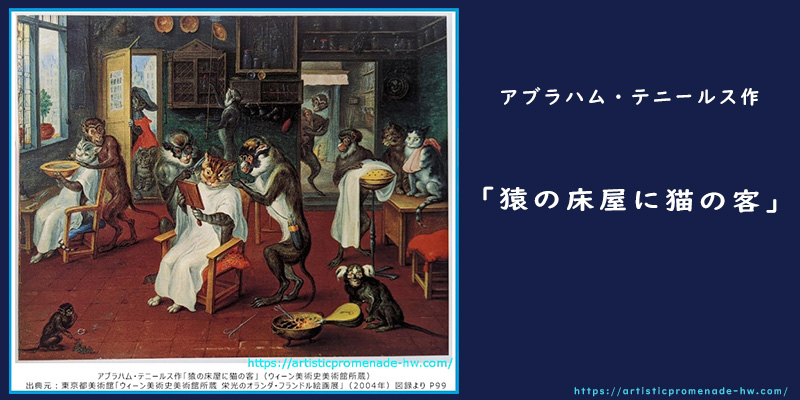

まさに西洋の鳥獣戯画?かもしれません。

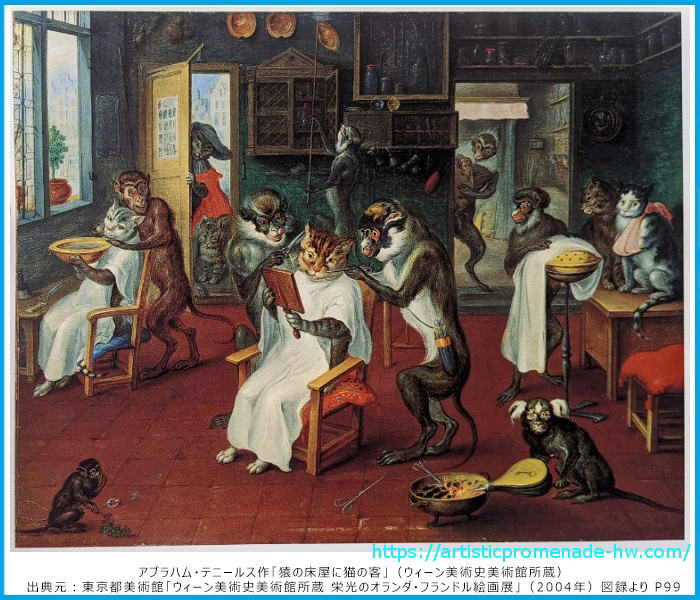

猫好きの私にとってアブラハム・テニールスの描いた「猿の床屋に猫の客」は、観ると微笑ましくなってしまう作品です。

猿が猫の髪をカットするなんて、とてもユーモラスですよね。

2004年(平成16年)に東京都美術館で開催された「ウィーン美術史美術館所蔵 栄光のオランダ・フランドル絵画展」をもとに考察してみます。

アブラハム・テニールス作「猿の床屋に猫の客」とは

- 制作年:1629年~1670年頃(不明)

- サイズ:24.0 × 31.0cm

- 油彩、銅板

猫好きの私は猿よりも猫ちゃんたちに注目してしまいますが、どちらかというと主役は猿の方かもしれません。

画面中央には、鏡を手にして椅子に座る猫に2匹の猿が対応しています。左側の猿は、手に櫛とハサミを持っているのがわかります。

一方、右側の猿は何を持っているのでしょう?

「ウィーン美術史美術館所蔵 栄光のオランダ・フランドル絵画展」の図録解説によると、毛を縮らせるための「焼きごて」を持っているのだそうです。

確かに画面右下には、ふいごを使用して「焼きごて」らしきものを温めている猿が描かれていますよね。

さらには、金色の半円形の道具でタオルを温めている猿もいます。

画面左側の白っぽい猫が手にしているのは洗面器です。髭を剃ってもらうためなのでしょう。

このお店は繁盛しているようですね。半開きのドアからは、2匹の猫が様子をうかがっています。

画面右端の左手に包帯を巻いたの猫は治療でも受けたのでしょうか。よくわかりません。

この作品のように、動物に人間の仕草をさせることで風刺画的な要素が加わることは間違いないでしょう。外見にばかりこだわることの愚かしさを風刺しているのかもしれませんね。

個人的には、現代では「身だしなみ」といったマナーの範疇に収まりそうな気がしますが…

今から300年~400年ほど前のヨーロッパでは、すでに現代に近い散髪サービスのスタイルが整っていることに驚きました。

髭剃りや巻き毛処理などの設備の違いこそありますが、現代でも十分に通用しそうです。

補足ですが、17世紀のネーデルランドには、このような作品を描く画家がアブラハム・テニールスの他にもいたようです。

アブラハム・テニールスが「猿の床屋に猫の客」を描いたのがいつなのかは不明です。

アブラハム・テニールスとは

ベルギー・アントワープ

ベルギー・アントワープアブラハム・テニールスはアントウェルペン(アントワープ)出身の画家です。

1629年(寛永6年)に画家であるダーフィット・テニールスを父として生まれました。テニールス一族は、画業を生業としたようです。

アブラハム・テニールスには3人の兄がいますが、長男ダーフィット・テニールス(父と同名)が最も成功しました。アブラハム・テニールスは長兄ダーフィットの工房で絵画制作について学びました。

残念なことに、アブラハム・テニールスについての詳細は不明です。1645年(正保2年)~1646年(正保3年)の間に、アントウェルペンで親方の資格を得ていることはわかっています。

アブラハム・テニールスは1670年(寛文10年)に、アントウェルペン(アントワープ)で亡くなりました。

わたなびはじめの感想:アブラハム・テニールス「猿の床屋に猫の客」について

テーブルで寝そべるマリンちゃん

テーブルで寝そべるマリンちゃん「鳥獣人物戯画(鳥獣戯画)」は、京都の高山寺に伝わる紙本墨画の絵巻物のことです。ウサギやカエル、猿などが人間のような仕草をしているのが印象的ですよね。

ちなみに「鳥獣人物戯画」は、国宝に指定されています。

現在は、次の博物館に寄託保管されています。

- 甲巻・丙巻:東京国立博物館

- 乙巻・丁巻:京都国立博物館

アブラハム・テニールスの「猿の床屋に猫の客」を観たときに、真っ先に「鳥獣人物戯画」を連想しました。

描かれた時期は、「鳥獣人物戯画」の方が圧倒的に古いです。おそらく1200年代に作成されていると思われます。

時代や洋の東西を問わず、ユニークでユーモラスな発想をする人物がいるということですね。

絵画の場合、視覚的に印象付けができるので、文章とは違った効果を生み出すことができるので、人々の関心や注目を集めたのではないでしょうか?

我が家の猫(上図:マリンちゃん)を見ていてつくづく思うのが、毛が一定の長さで整うことの不思議さです。人間の場合、首から下の体毛は一定の長さで伸びが止まると思うのですが、毛髪や髭は放っておくと伸び続けますよね。

猫の種類にもよるのでしょうが、マリンちゃんの頭の毛はいつも一定の長さで整っています。「猿の床屋に猫の客」のように、散髪の必要はありません。

最後に、いつものわたなび流の感想で終わりたいと思います。

アブラハム・テニールス作「猿の床屋に猫の客」は、「自宅で鑑賞したい(欲しい)と思える作品」です。

猫の描かれている作品には、個人的にどうしても注目してしまいます。

まとめ

- アブラハム・テニールスについての情報は少ない。

- 「猿の床屋に猫の客」が描かれた時期も不明。

- 猫と猿により、人間社会を風刺しているところがユーモラス。