心安らぐ名曲としてスメタナ作曲の交響詩「モルダウ」をご紹介します。

以前、カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団による演奏をレコードで聴いた感想をお伝えしたことがありました。

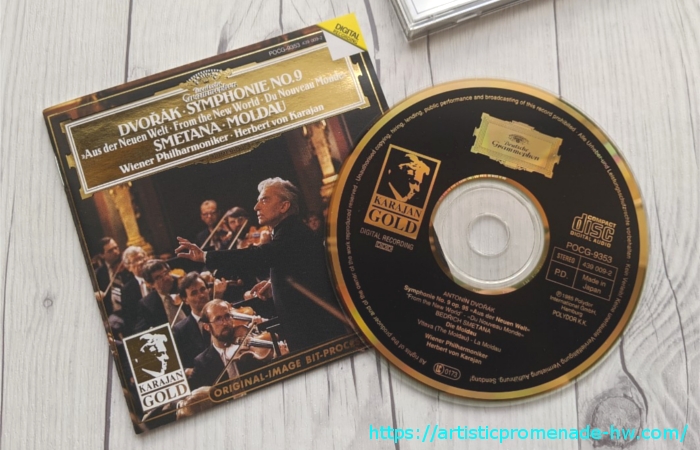

今回はカラヤン・ゴールドシリーズ【CD】でウィーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏を楽しみ、ベルリン・フィルの演奏と聴き比べてみました。

■ドヴォルザーク:交響曲第9番≪新世界≫/スメタナ:交響詩≪モルダウ≫

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

- ドイツ・グラモフォン カラヤン・ゴールドシリーズ

- 発売:ポリドール株式会社【POCG-9353】

スメタナ作曲 交響詩「モルダウ」とは

日本では「モルダウ」の呼び方が一般的ですが、原題は「ヴルタヴァ」(チェコ語)です。

両方ともプラハの市街地を流れる同一の川の名称を指しています。日本では、ドイツ語の呼び方に倣って「モルダウ」が採用されているのでしょう。

スメタナが「モルダウ」を作曲したのは、1874年(明治7年)の冬でした。11月後半から12月前半に作曲されているので、約3週間弱の期間で完成したことになります。

「モルダウ」は6曲で構成される連作交響詩「わが祖国」の第2曲です。非常に人気の高い曲のため、今回ご紹介しているCDのように6曲のうち「モルダウ」のみが収録されることもあります。

スメタナの連作交響詩「わが祖国」の初演は、6曲全曲の演奏は1882年(明治15年)11月5日に行なわれました。チェコのアドルフ・チェフが指揮を務めました。

しかし、それに先立ち各楽曲ごとの初演が行なわれており、「モルダウ」のみの初演は1875年4月4日と約7年前に済んでいました。指揮は同じくアドルフ・チェフでした。

スメタナはヴルタヴァ(モルダウ)川の流れを、美しい音楽で表現・描写しています。

CDのブックレットには、スメタナが交響詩「モルダウ」に残した標題的説明の大まかな内容が掲載されていましたのでご紹介します。

「この曲はモルダウ川を、ひとつは水が暖かくて勢いがよく、もうひとつは水が冷たく静かな、そのふたつの水源から絵画的に描写したもので、ふたつの小川は合流して一本になり、ボヘミアの森や草原や、農民たちの結婚の祝宴がおこなわれている田園にそって流れていく。月光の照らすその川中で水の精が遊泳し、沿岸の岩山には誇らしげな古城やその廃墟がそびえている。そして聖ヨハネの早瀬で激しく渦を巻き、プラハに向かって広い川幅をゆっくりと流れて、やがてチェコ古代の王朝の遺蹟であるヴィシェフラドの丘(※)が姿を現し、最後にモルダウの壮大な流れは遠く遥かなエルベ川に注いで消えていく。」

※ヴィシェフラド Vysehradは高い城とも訳されるチェコ語。ここの霊園にスメタナとドヴォルザークは眠っている。出典:『ドヴォルザーク:交響曲第9番≪新世界≫/スメタナ:交響詩≪モルダウ≫』

藁科雅美著 ブックレット 6ページ

スメタナの標題的説明を読むと、「モルダウ」の情景がより一層明確に浮かび上がってきます。まさに、視覚的な風景やイメージを音楽化するスメタナの真骨頂ですね。

標題的説明中の「チェコ古代の王朝の遺蹟」の文言により、モルダウの流れの景色だけでなく歴史の重みも感じさせられてしまいます。

ちなみに「ヴィシェフラド」は、連作交響詩「わが祖国」の第1曲の名称でもあります。

プラハにある古城で、かつてはボヘミア王国の王が住んでいた時期もあったようですが、戦乱により破壊され廃墟と化したそうです。

スメタナとは

チェコの作曲家スメタナについては、『すぐわかる!スメタナとは チェコ音楽の創始者として知られ、モルダウを含む「わが祖国」で有名な音楽家』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:スメタナ作曲 交響詩「モルダウ」について

プラハ城とヴルタヴァ(モルダウ)川

プラハ城とヴルタヴァ(モルダウ)川ここからは、ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏による交響詩「モルダウ」の感想をお伝えします。

フルートによる小川の流れのイメージで始まります。

その後、モルダウの有名な旋律が続きます。

ゆったりと雄大にモルダウ川の情景が遷移していきます。

金管楽器ティンパニーが加わり、森や草原を駆け巡るようなドラマチックな場面が登場し、短い静寂が訪れます。

農民たちによる結婚の祝宴の場面でしょう。派手さはありませんが、リズミカルで愉快な雰囲気が訪れます。

ハープが奏でられ、月の光の下で妖精が舞っている姿が思い浮かびます。

悠久の昔を思い出すかのようなロマンチックさが漂います。

徐々に音の厚みが増し加わり、再びモルダウの旋律へ移行します。

ティンパニーと金管楽器、シンバルにより劇的な場面展開を迎えます。激しく流れがぶつかり合い、徐々に雄大な流れへと移りクライマックスへ。

シンバルが鳴り響いたのち静けさを取り戻しますが、ラストは歯切れよく終わります。

交響詩「モルダウ」を聴く限り、スメタナが作曲時に完全に失聴していたとは思えません。彼の頭の中には、各楽器の音のイメージがしっかりと構築されていたのでしょう。

カラヤンがベルリン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮した交響詩「モルダウ」よりも、ウィーン・フィル盤の方が濃厚で音の厚みを感じました。(録音環境の違いなども関係しているかもしれません。)

全体的な印象として、ベルリン・フィル盤の方がサッパリした感じということです。

ですが…ラストの「ジャンッ、ジャンッ!」のためについては、ベルリン・フィル盤の方が明らかに長かったです。

どちらも魅力的ですが、あえて選ぶなら「ウィーン・フィル盤」の方が私の好みです。

同じ指揮者でも、演奏するオーケストラや時期(指揮者の解釈等の変遷)によって違いが生じるというのがよくわかりました。これがクラシック音楽の楽しみのひとつでもあるんですよね!

まとめ

- 交響詩「モルダウ」は、スメタナが完全失聴してから作曲された。

- 連作交響詩「わが祖国」の中で、最も人気の高い楽曲。

- 「モルダウ」とは、ヴルタヴァ川のドイツ語の呼び方。