アルプスより北のドイツやネーデルランドなどで栄えた北方ルネサンス。

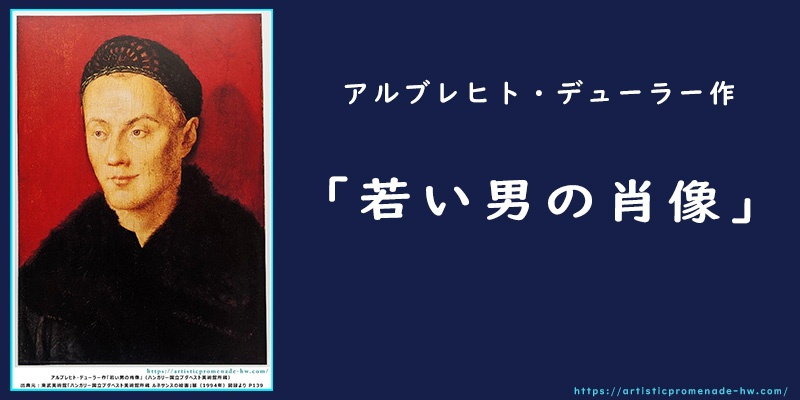

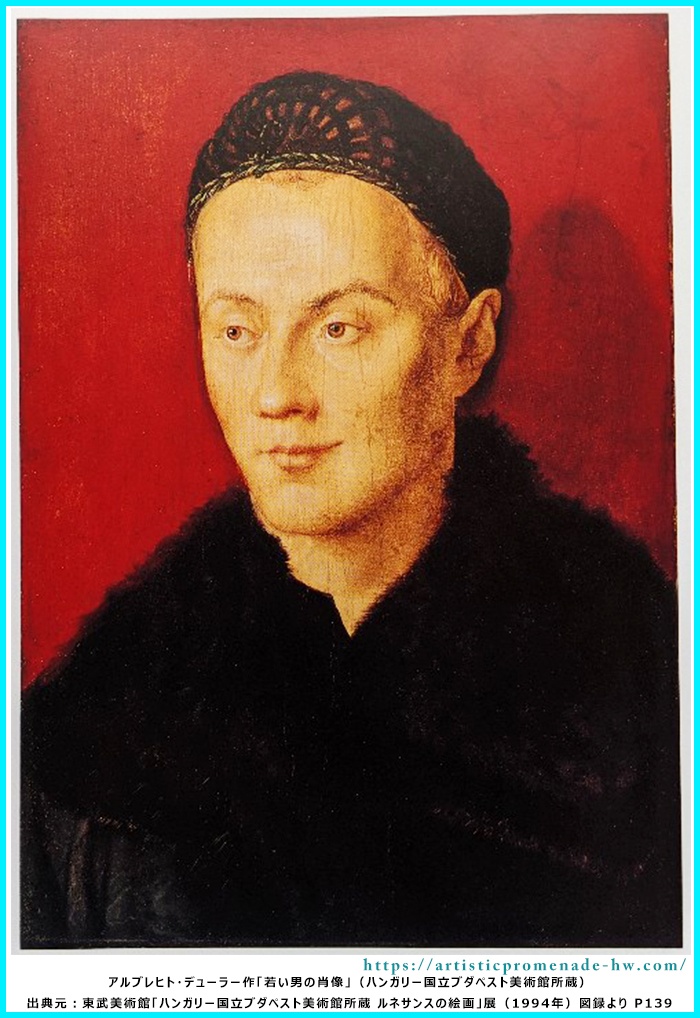

そのドイツ・ルネサンスの巨匠の一人アルブレヒト・デューラーの描いた「若い男の肖像」。

1994年(平成6年)に東武美術館にて開催された「ハンガリー国立ブダペスト美術館所蔵 ルネサンスの絵画」展の図録をもとに思い巡らせてみました。

アルブレヒト・デューラー作「若い男の肖像」とは

- 制作年:1505年~1507年頃

- サイズ:43.0 × 29.0cm

- 油彩、板(トウヒ材)

アルブレヒト・デューラーの描いた「若い男の肖像」は赤色と黒色が印象的な作品です。

濃い赤色を背景に、黒いガウンを身に纏(まと)った男性が薄い笑みを浮かべています。見た瞬間には「ひねくれもの?」のような印象を受けましたが、しばらくするとそうとも言い切れない男性の人柄が浮かんできます。

頭部にはネットのようなものをかぶっていますね。「ハンガリー国立ブダペスト美術館所蔵 ルネサンスの絵画」展の図録解説によれば、ニュルンベルクとアウグスブルクで当時流行ったヘアネットとのこと。

さらに図録解説によると、この作品は一般に公開する目的で描かれたのではなく、近親者のみが観るような私的な肖像画のようです。

とはいえ、気になるのは「この男性が誰なのか?」ということですよね。

残念ながらこの男性が誰であるかはハッキリとしていません。諸説あるようですが、次の2つの説が有力みたいです。

- アルブレヒト・デューラーの弟エントレスト・デューラー説。

- アウグスブルクの画家ハンス・ブルクマイア説。

聡明であることが伝わってくる男性の表情描写で、特徴的なのが少し吊り上がった左唇の端の表現です。これがアクセントとなって、観た人の視線をそらしにくくしているのではないかと思ってしまいます。

アルブレヒト・デューラーの描いた「若い男の肖像」は、赤色と黒色のコントラストで注目を集め、特徴的な微笑で観た者をくぎ付けにする不思議な作品です。

アルブレヒト・デューラーとは

ニュルンベルク

ニュルンベルクアルブレヒト・デューラーはドイツ・ルネサンス絵画における巨匠の一人です。版画家や数学者としても知られている多彩な人物です。

デューラーは1471年(文明3年)5月21日、ニュルンベルクで誕生しました。父親は金細工を生業としていて、ハンガリーからニュルンベルクに移り住みました。

アルブレヒト・デューラーは、金細工人から出版家となったアントン・コーベルガーの手伝いをした経験があります。

アントン・コーベルガーは、ミヒャエル・ヴォルゲムートの木版画によるイラストがふんだんに盛り込まれた「ニュルンベルク年代記(著者:ハルトマン・シェーデル)」等の出版で成功した人物です。デューラーは「ニュルンベルク年代記」の出版も手伝いました。

アルブレヒト・デューラーは若くして名が知られるようになった画家です。

学校には数年通ったようですが、父親から金細工および描写の基礎を学びます。ミヒャエル・ヴォルゲムートのもとで見習いをしていたころ、10代半ばにして描画の才能を見せ始めました。

デューラーは自画像を多く残しており、アルプス以北で最初に自画像を描いた画家と言われています。

見習い期間を終えたデューラーは1490年(延徳2年)から約4年間の旅に出ます。どこを旅したのかの詳細は不明ですが、旅の目的は他の土地の芸術家から技術を学び、吸収することでした。

1494年(明応3年)にニュルンベルクに戻ったデューラーは、その後まもなくイタリア(ヴェネツィア)へと向かいます。ヴェネツィアでは、ドライポイントの印刷手法やドイツ様式による木版の設計方法を学びました。

パドヴァやマントヴァも訪問したようです。

デューラーはイタリア滞在中、ジョヴァンニ・ベッリーニをはじめアントニオ・デル・ポッライオーロ、アンドレア・マンテーニャといった芸術家の影響を受けました。

翌1495年(明応4年)、ニュルンベルクに戻ったデューラーは自身の作業場で北方の芸術とイタリアで吸収した要素の融合を試みます。

先端にダイアモンドのような固い刃のついたビュランで銅版に線を彫る凹版技法のひとつ、エングレービングの技術習得にも励みました。父親から学んだ金細工に通じる要素があったことでしょう。

イタリアで知り合ったヤコポ・デ・バルバリがニュルンベルクにを訪れた際には、遠近法や人体均衡論、解剖学を学びました。

1498年(明応7年)、デューラーは木版画による画集「黙示録」で成功を収めます。

1504年(文亀4年・永正元年)には、エングレービングによる作品「アダムとイヴ」を制作しました。

現在、ウフィツィ美術館に収蔵されている油彩画「マギの礼拝(東方三博士の礼拝)」も1504年(文亀4年・永正元年)に完成させました。

1505年(永正2年)からの約2年間、デューラーは再びイタリアで過ごしています。その間、亜麻布にテンペラ技法で描いた作品の制作を行ないました。

1507年(永正4年)頃、デューラーはニュルンベルクに戻ります。

デューラーは直接・間接的にラファエロやジョヴァンニ・ベリーニ、レオナルド・ダ・ヴィンチといった芸術家と連絡を取り合っていたようです。

ヨーロッパでその名を広く知られる存在になっていたアルブレヒト・デューラーは、1528年(大永8年・享禄元年)4月6日にニュルンベルクで亡くなりました。

わたなびはじめの感想:アルブレヒト・デューラー「若い男の肖像」について

ニュルンベルク

ニュルンベルクアルブレヒト・デューラーの故郷ニュルンベルクといえば、リヒャルト・ワーグナーの歌劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」が連想されます。

「ニュルンベルクのマイスタージンガー」は16世紀中頃を舞台にしているお話です。アルブレヒト・デューラーが生きていた時代の少しあとということになりますね。

アルブレヒト・デューラーの「若い男の肖像」は、当時の流行(ヘアネット)をうかがい知ることのできる興味深い作品でもあります。

私にはそのステキさが全く理解できませんが、流行とはそういうものですよね。写真等で、何年も前に大流行したファッションをした自分の姿を見て、恥ずかしくなったりすることってありますよね。

「あの時はみんな、もみあげをテクノにしていたなぁ~」

「ダブルで肩幅の広いスーツ着ていたよな~」

みたいな感じです。

後世の人が理解できなくても仕方がないでしょう。もしかすると当時を知らない世代には新鮮に映って、再度流行するケースもないとは言えませんが…。

後になって恥ずかしい気持ちを感じることはあっても、過去の出来事等を動画や写真で記録・保存しておくのはいいことだと思います。

アルブレヒト・デューラーの「若い男の肖像」も、残っているからこそ知り得た情報が詰まっているのです。

デューラーの生きた時代には、動画で記録するなどということはできなかったのですから肖像画は貴重な資料と言えますね。

最後に、いつものわたなび流の感想で終わりたいと思います。

アルブレヒト・デューラー作「若い男の肖像」は、「美術館で鑑賞したい作品」です。

家に飾るには個性的すぎる感じがします。

まとめ

- アルブレヒト・デューラーはドイツ・ルネサンスの巨匠。

- アルブレヒト・デューラー「若い男の肖像」のモデルが誰なのかは不明。

- 当時のニュルンベルクでは男性の間でヘアネットが流行していた。