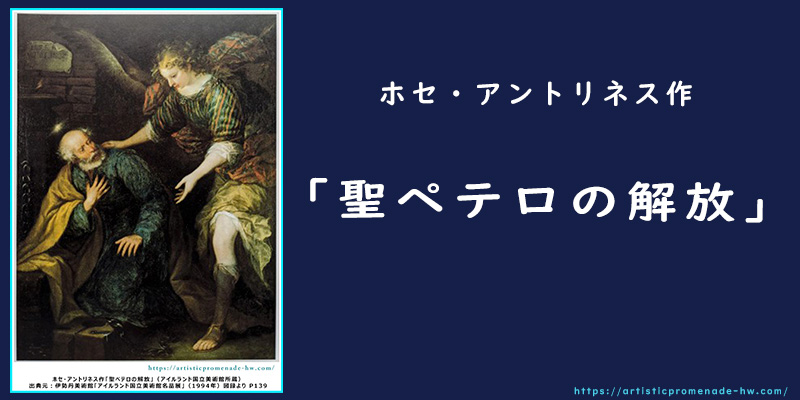

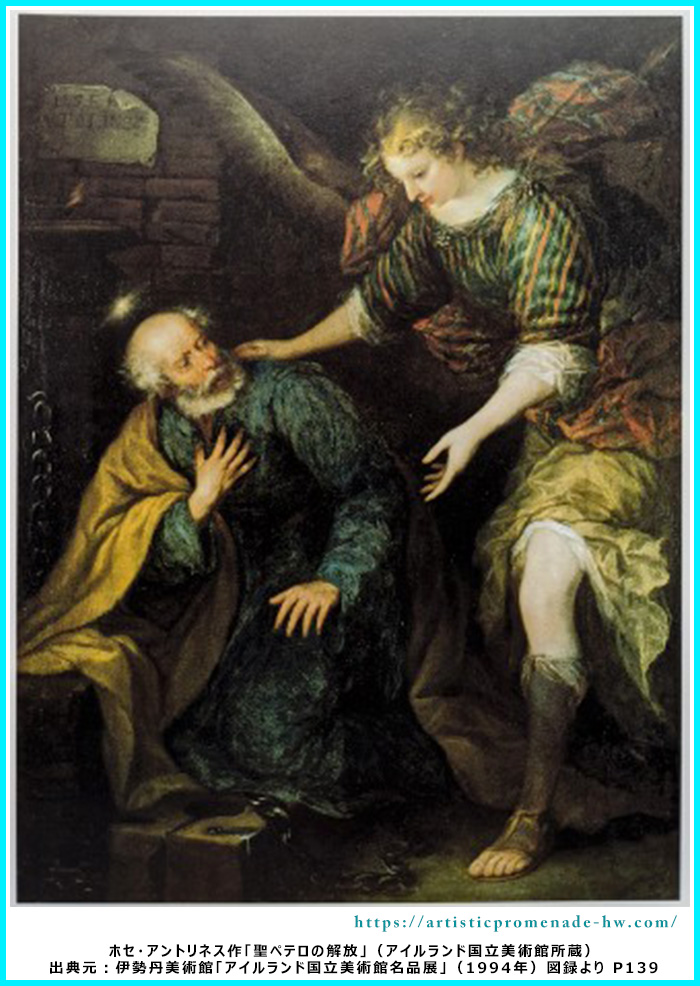

牢獄に入れられていた使徒が天使に助け出される場面を描いた、ホセ・アントリネス作「聖ペテロの解放」。

ペテロ自身も最初は幻をみているような感覚だったようです。

1994年(平成6年)に伊勢丹美術館で開催された「アイルランド国立美術館名品展」の図録をもとに、新約聖書の出来事を添紹介します。

ホセ・アントリネス作「聖ペテロの解放」とは

- 制作年:1670年頃

- サイズ:167 × 128cm

- 油彩、カンヴァス

ホセ・アントリネスは新約聖書の使徒行伝(しとぎょうでん)に基づいて「聖ペテロの解放」を描きました。

イエス・キリストが十字架上で亡くなり、復活された後、使徒たちは引き続きイエスの教えを宣教します。

かつてイエス・キリストを三度知らないと言ったペテロでしたが、このときには「イエス・キリストの復活の証人」として雄々しく福音を述べ伝えていたのです。それだけではなく、イエス・キリストにより授かった神権により、病人を癒すという奇跡も行なっていました。

使徒行伝に記されているイエス・キリストの使徒に対する投獄は1度だけではありませんでした。使徒行伝 第5章には使徒たちが投獄され、主の使(つかい)に助け出されてたことが記されています。

このころにはユダヤ人だけでなく異邦人(ユダヤ人以外の人々)にも福音が述べ伝えられはじめていました。イエス・キリストの教えは、エルサレムだけでなく各地に広まっていこうとしていたのです。

福音の広がりや使徒たちの働きに対する嫉妬や妬みも多かったことでしょう。統治する立場の人々は、エルサレムなどで人々の混乱やいざこざが増えることを懸念したかもしれません。

そのような状況下にあって、イエス・キリストの福音は広まっていくのでした。

ホセ・アントリネスが描いたのは使徒行伝 第12章のペテロの投獄・解放の場面です。

ヘロデ王の命により、使徒ペテロは捕えられ投獄されます。兵卒による見張りだけでなく、二重の鎖につながれている状況でした。(厳重なる処置は、おそらく以前に使徒を投獄した際に、主の使により解放された記憶があったためでしょう。)

教会の人々はペテロのために熱心に祈りをささげていました。

ペテロが牢獄から救い出される場面を使徒行伝から引用します。

ヘロデが彼を引き出そうとしていたその夜、ペテロは二重の鎖につながれ、ふたりの兵卒の間に置かれて眠っていた。番兵たちは戸口で獄を見張っていた。すると、突然、主の使がそばに立ち、光が獄内を照らした。そして御使はペテロのわき腹をつついて起こし、「早く起きあがりなさい」と言った。すると鎖が彼の両手から、はずれ落ちた。御使が「帯をしめ、くつをはきなさい」と言ったので、彼はそのとおりにした。それから「上着を着て、ついてきなさい」と言われたので、ペテロはついて出て行った。彼には御使のしわざが現実のこととは考えられず、ただ幻を見ているように思われた。彼らは第一、第二の衛所を通りすぎて、町に抜ける鉄門のところに来ると、それがひとりでに開いたので、そこを出て一つの通路に進んだとたんに、御使は彼を離れ去った。

出典:『新約聖書 使徒行伝 第12章6~10節』

201ページ 日本聖書協会

その後、ペテロは自分の経験したことが幻ではなく現実のことだと気が付いたのでした。

ホセ・アントリネスの「聖ペテロの解放」にも、鎖が描かれています。薄暗い牢獄の中に突然光が満ちた場面を描写していて、ペテロの表情には幻を見ているかのような戸惑いも感じられます。

主の使になぜ羽があるのかは理解できませんが、これについては「聖ペテロの解放」に限ったことではありません。天使の象徴として描かれていたのか、本当に当時の人々が羽のある姿を信じていたのかは不明です。

絵画作品としての「聖ペテロの解放」では、天使の表情のみずみずしさと、男女の区別がつかない顔立ちが印象的です。天使の視線の先はペテロではなく、足枷(あしかせ)らしきものに向けられています感じがします。脇腹をつついたあと、どのような流れでペテロの肩に手を置くことになったのかも想像するしかありません。ホセ・アントリネスは、天使が使徒の恐れをしずめ、いたわる様子を表現したかったのでしょう。

ホセ・アントリネスは、ジュゼペ・デ・リーベラ作「聖ペテロの解放」(プラド美術館)に着想を得たようです。リーベラの作品では、天使はペテロに触れていません。

ホセ・アントリネスの「聖ペテロの解放」は人物の心情が表情で伝わってくる作品だと思います。

ホセ・アントリネスとは

スペイン・マドリード「スペイン広場」

スペイン・マドリード「スペイン広場」17世紀のスペイン・マドリードで活躍した画家ホセ・アントリネスについては、『すぐわかる!ホセ・アントリネスとは|17世紀スペイン・マドリードで活躍した画家』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ホセ・アントリネス作「聖ペテロの解放」について

スペイン・マドリードの街並み

スペイン・マドリードの街並みペテロは使徒の頭として、人々を恐れずに福音を述べ伝えた人物です。ユダヤ人以外の人々(異邦人)にも福音を述べ伝えるようにという神からの啓示を受けたのも彼でした。

「人々を恐れず」と私は表現しましたが、そのことの中には少なくとも次のようなことが含まれてると思われます。

- 自分の自由が脅かされる危険。

- 命の危険。

- 伝統的な慣習を信じている人々からの反感。

etc...

使徒ペテロの心情を推察するには、「正しいけれど、現在の風潮にそぐわないことを公に発言する」場面を考えてみるとよいのかもしれません。もしかするとその結果は、SNSの炎上などといったカタチで返ってくることになるのかもしれません。

ホセ・アントリネスの描いた「聖ペテロの解放」の背景には、イエス・キリストを愛し、忠実であろうとしたひとりの男性の決意があったのです。ホセ・アントリネスがどこまでそのことを考慮していたかはわかりませんが。

ひとつの作品から、様々なことを考える良い機会となりました。

最後に、いつものわたなび流の感想で終わりたいと思います。ホセ・アントリネス作「聖ペテロの解放」は、「美術館で鑑賞したいと思う作品」です。

すばらしい作品ではありますが、私の思い描いた場面描写と何となく合わなかったので。

まとめ

- ホセ・アントリネスは、リーベラの同名の作品に着想を得た。

- 新約聖書の使徒行伝に記された使徒ペテロが牢から解放される場面。

- この場面の背景には、ペテロのイエス・キリストに対する愛と忠実さがある。