タイトルを見るまで何が描かれているのかわからない作品ってありますよね。

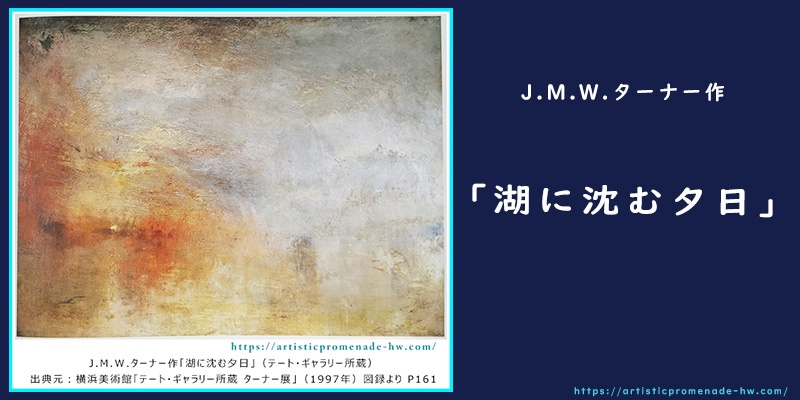

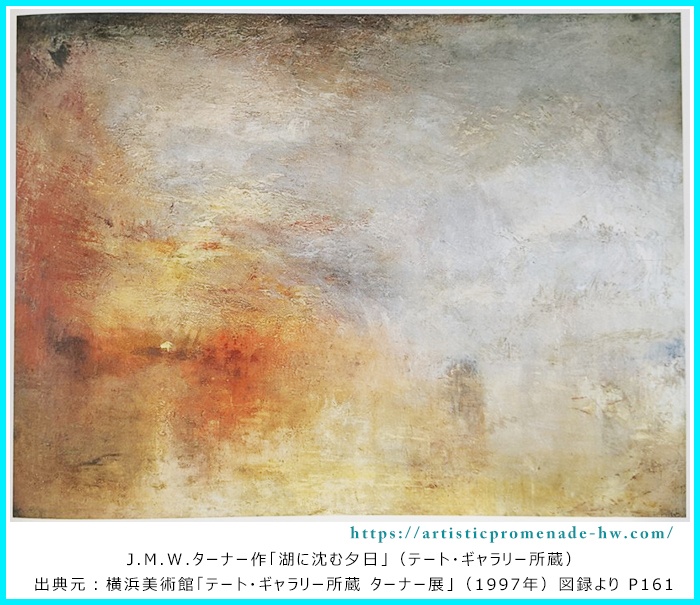

そんな作品のひとつがターナーの描いた「湖に沈む夕日」でした。

絵画の魅力には、必ずしも視認できる物体を描かなくてもよいことも含まれていると思っています。

私の絵画鑑賞スタイルには「作品の存在感で観る」という基準があります。そのため、何が描かれているのかわかることに対して、あまりこだわりはありません。(とはいえ、奇をてらったような作品は苦手です。)

そのようなことを考えながら、1997年(平成9年)に横浜美術館で開催された「テート・ギャラリー所蔵 ターナー展」の図録を参考に、絵画について考えてみました。

ターナー作「湖に沈む夕日」とは

- 制作年:1840年頃

- サイズ:91.1 × 122.6cm

- 油彩、キャンヴァス

風景を多く描いたターナーの作品には「空」「水面」「太陽」が必然的に多く存在している気がします。もちろん建造物なども多数存在していますが。

今回ご紹介している「湖に沈む夕日」は、テーマ的にはターナーの得意分野であり、好みだったのではないでしょうか。

「湖に沈む夕日」では、「水面」と「空」の境目が不確かで一体化しているようにさえ見えます。画面右側には「丘」か「山」が描かれているようも見えませんか?

ターナーはこの作品を展覧会に出品するために描いていたわけではないようです。

「テート・ギャラリー所蔵 ターナー展」の図録には、次のような記述があります。

ターナーは明らかに、モチーフを前にして描いているというより、アトリエの中で実験していたのであり、日没は、パレットナイフでキャンヴァスに絵具を塗りつけたり、こすりとったりすることにより偶然できた効果を利用しているようである。

出典:『テート・ギャラリー所蔵 ターナー展 図録』

デイヴィッド・B・ブラウン著 山口洋三訳 160ページ

この解説に記載されていることは、美術館での鑑賞中には当然わからないことでした。図録を読み返して初めて知ることができたのです。

ターナーが試行錯誤しながらいろいろと試していたら、湖に夕日が沈んでいく光景っぽくなったのかもしれませんね。

絵具や描き方の研究のためか、あるいは気の向くままに描くためだったのかは別として、自分のためのキャンヴァスを持っているというのは興味深いことです。おそらくは、画家自身の想像力を高めたり、技術の練達を生む助けになったことでしょう。

ターナーの未発表作品とはいえ、実際に目にすることができる後世の私たちにとっては、鑑賞時には画家以上に想像力を発揮することになりそうです。

それにしても、画面左に描かれた夕日を中心に、「空」と「陸?」と「水」を取りまく空気の混在具合が美しいです。暖色系(左)と寒色系(右)の対比も色彩の違いによるメリハリを生み出している感じがします。

結局のところターナーの「湖に沈む夕日」では、「空気」と「光」の効果をキャンヴァス上で実験したのだと思います。

ターナーとは

J.M.W.ターナーについては『すぐわかる!J.M.W.ターナーとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ターナー作「湖に沈む夕日」について

湘南の夕陽イメージ

湘南の夕陽イメージ作品を観ただけでは何が描かれているのかわからず、タイトルを見て納得する絵画ってありますよね。作品によっては、タイトルを観ても納得できないものもありますが… このような傾向は、現代美術絵画によくみられると思います。

ターナーの「湖に沈む夕日」も目にした瞬間は何が描かれているのか理解できませんでした。しかしタイトルを見てからは、「確かに夕日があるぞ」とか「画面下から手前に広がっているのが湖か」といったように徐々に納得していくことに。

ターナーより少し後、印象派の画家が登場後、絵画の幅はさらに広がっていきます。象徴主義やフォーヴィズム等々。

カメラの登場により、絵画に対する写実の必要性は薄らいだことでしょう。

画家が目にしたもの(あるいは目にしなくても)を自分の頭の中で変換(再構成)し、画家独特の表現を追求していく作品が増えるのです。

目から脳へ、そして変換・イメージ

目から脳へ、そして変換・イメージ私はターナーの「湖に沈む夕日」を目にしたとき、画家は「何をどう描きたかったのか」といった戸惑いを感じました。この戸惑いについては、上述した「テート・ギャラリー所蔵 ターナー展」図録の解説が助けになりました。モチーフを絵画で忠実に再現しようとしていたのではなく、画家自身のための実験的作品だったのだと。

この記事の冒頭で、私は絵画鑑賞の際に「作品の存在感」も基準にしているとお伝えしました。

そのような基準を持てるようになったのは、大人になってからのことです。上京したことで美術館に行きやすくなり、さまざまな作品を観られるようになったことも関係していると思っています。

結局のところ、色の配置や質感などの組み合わせが「存在感」として認識され、それを自分が好むか否かという問題のように思うのです。

その意味でターナーの「湖に沈む夕日」は、私にとっては存在感を基準に楽しむ作品となっています。

最後におこがましいことを承知の上で、いつものわたなび流の感想で終わりたいと思います。

ターナーの描いた「湖に沈む夕日」は、「自宅に飾って楽しみたい(欲しい)と思える作品」です。

あなたはこの作品をどのように受け止めますか?

まとめ

- 最初のうちは何が描かれているのか理解できなかった作品。

- ターナーは「湖に沈む夕日」を人に見せるために描いたわけではなかった。

- 絵画を全体的な存在感で楽しむのもありだと思う!