「聖女」ってどんな女性のことなの?

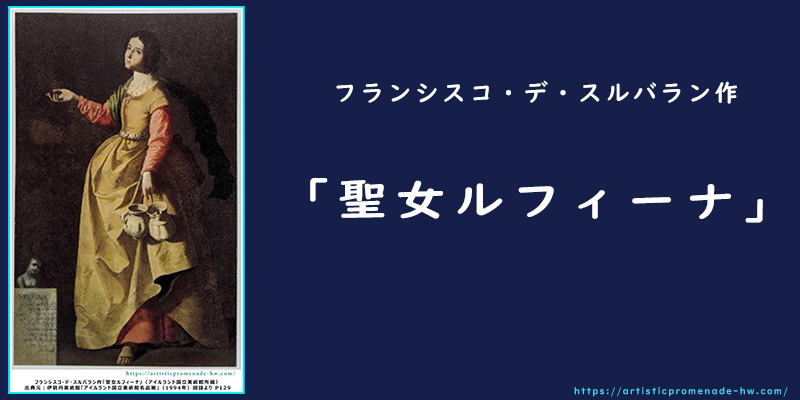

フランシスコ・デ・スルバランの描いた「聖女ルフィーナ」を観返すと素朴な疑問が湧きおこります。

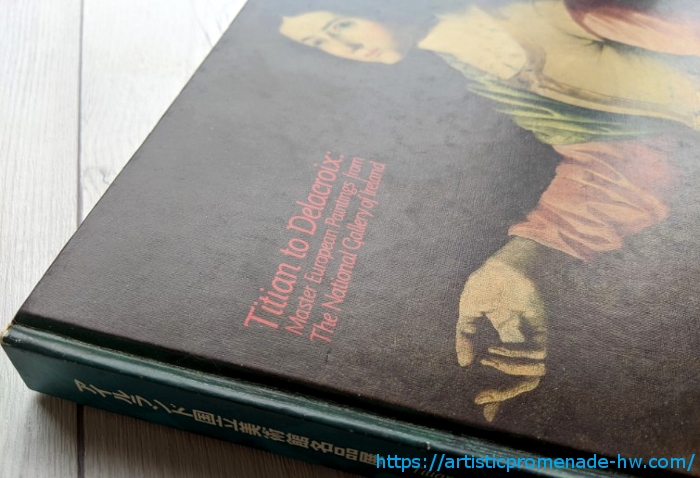

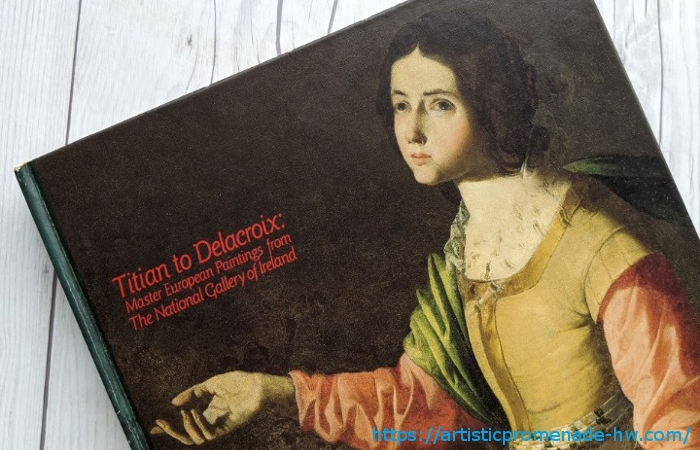

そこで1994年(平成6年)に開催された伊勢丹美術館「アイルランド国立美術館名品展」の図録をもとに調べてみました。

フランシスコ・デ・スルバラン作「聖女ルフィーナ」とは

- 制作年:1630年代初期

- サイズ: 176 × 107.5cm

- 油彩、カンヴァス

フランシスコ・デ・スルバランの描いた「聖女ルフィーナ」の「聖女」という言葉について知りたい気持ちになりましたので、可能な限り調べてみました。

聖女とは

一般的に「聖女」と呼ばれる女性は、高潔・清廉・慈愛といった徳を身に付けた人物のことを言うのだと思います。

そういえば、「聖人(せいじん)」という言葉をきいたことがありますよね。仏教にも「聖人(しょうにん)」と呼ばれる方々がいます。

ですがここでは「聖女ルフィーナ」にちなんで、キリスト教の視点で調べてみようと思います。

「聖女」と呼ばれる女性は、次のような特徴を持っているようです。

- 神聖なことを成し遂げた女性。

- 生涯を慈善活動に捧げた女性。

- 癒しなどの奇跡を行なった女性。

- 殉教した女性。

②~④は、大きな意味で①に包含されると考えてよいでしょう。

キリスト教では宗派により違いはあるようですが、「聖人」とは教会により公式に認定される称号のようです。マザー・テレサもカトリック教会の「聖人」のおひとりです。

ハッキリしたことはわかりませんが、女性の「聖人」を「聖女」と呼ぶのかもしれません。

「聖女ルフィーナ」

アイルランド国立美術館名品展 図録

アイルランド国立美術館名品展 図録聖女ルフィーナは、3世紀のスペイン・セビリアにいた人物です。陶工をの家に生まれ、暮らしはそれほど裕福ではなかったようです。

おそらくですが、当時のセビリアではキリスト教はマイノリティだったのでしょう。

ある日、ヴィーナスの神殿で自分の父親の作った陶器が使用されるのを止めようとして、姉フスタとともに女神像を破壊します。これによりフスタとルフィーナは絞首刑にされてしまいます。信仰心の強い女性だったのですね。

フランシスコ・デ・スルバランが描いた「聖女ルフィーナ」でも、左手に陶器の器を下げています。

同じ題材の作品には、フスタとルフィーナがセビリアの大聖堂ヒラルダの塔のひな型を持っている姿が描かれることもあります。国立西洋美術館に所蔵されているバルトロメ・エステバン・ムリーリョ作「聖フスタと聖ルフィーナ」がまさにそうです。

フランシスコ・デ・スルバランの「聖女ルフィーナ」は、美しい顔立ちですが表情は乏しい印象を受けます。

赤い肌着を着ていて、質素な衣装を身に纏っています。(衣服はゴージャスな黄金色にも見えなくもないですが…)

襞(ひだ)の表現からは、衣服は固い素材、肌着やスカーフはやわらかい素材であることが伝わってきます。

緑のスカーフは後ろになびいているようですね。

薄暗い背景の中に浮かび上がってくるようです。観る者の視線を引き付ける、魅力的な作品だと思います。

フランシスコ・デ・スルバランとは

スペイン・セビリアの街並み

スペイン・セビリアの街並み17世紀スペイン・バロック期の画家フランシスコ・デ・スルバランについては、『すぐわかる!フランシスコ・デ・スルバランとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:フランシスコ・デ・スルバラン作「聖女ルフィーナ」について

アイルランド国立美術館名品展 図録

アイルランド国立美術館名品展 図録「聖女ルフィーナ」はアイルランド国立美術館名品展の図録の表紙にもなっていたこともあり、印象に残る作品でした。おそらくチラシやポスターにもなっていたはずです。

誰を描いたものなのかを知らずに観たため、当初は物憂げな美しい女性としか認識できませんでした。

そして...「なぜ陶器の器をぶら下げているの?」と思ったのです。

その後、アイルランド国立美術館名品展の図録などで彼女にまつわる話を知ることで理解できました。

1000年以上も語り継がれる女性の姿を描いたフランシスコ・デ・スルバラン。その顔立ちや衣服は想像によるところが多かったかもしれませんが、落ち着きのある強い芯を持った女性の姿を見事に描いた作品だと思います。

最後に、いつものわたなび流の感想で終わりたいと思います。

フランシスコ・デ・スルバラン作「聖女ルフィーナ」は、「美術館などの広い空間で鑑賞したいと思う作品」です。

まとめ

- ルフィーナは信仰心の強い女性だった。

- 3世紀頃のキリスト教を信仰していた女性。

- 聖女と呼ばれるのは、彼女の殉教が関係している?