エルミタージュ美術館の祖「ピョートル1世」とはどのような人物だったのでしょうか?

この記事では、エルミタージュ美術館の簡単な紹介とピョートル1世の肖像画に対する考察を紹介します。

2004年(平成16年)に江戸東京博物館で開催された「サンクトペテルブルク古都物語 エルミタージュ美術館展 エカテリーナ2世の華麗なる遺産」(以下、エルミタージュ美術館展で統一)の図録を参考にしました。

エルミタージュ美術館の祖、ピョートル1世について

エルミタージュ美術館は、ロシアのサンクトペテルブルクにある国立美術館です。5つの建造物で構成されている、巨大な美術館です。「サンクトペテルブルク歴史地区と関連建造物群」として、1990年(平成2年)に世界遺産にも登録されています。

エルミタージュ美術館の収蔵品(コレクション)を充実させていったのはエカテリーナ二世です。いわば「エルミタージュ美術館の育ての親」です。

しかし、エルミタージュ美術館の礎を築いたのはピョートル1世でした。その意味でピョートル1世は、「エルミタージュ美術館の生みの親」といえるでしょう。

2004年(平成16年)に江戸東京博物館で開催された展覧会「エルミタージュ美術館展」の図録には、エルミタージュ美術館について次のような記述があります。

主に展示場に使われている部屋の数はおよそ400、一般の人が入れる廊下、回廊の総延長は4-5kmとも、それ以上とも言われる(時に25-30kmといった記述があるが、これは明らかに誇張。)いずれにしても、エルミタージュ美術館はパリのルーブル美術館、ニューヨークのメトロポリタン美術館、ロンドンの大英博物館などとともに「歩くだけで疲れる」美術館のひとつである。収蔵品の数は250万点とも300万点とも言われ、いずれにしても天文学的な数字ではある。しかし、こうした数字は多少の注意を要する。

出典:『サンクトペテルブルク古都物語 エルミタージュ美術館展-エカテリーナ2世の華麗なる遺産-』図録

千足伸行著 エルミタージュ美術館展事務局 8ページ

引用文の最後の1文については、収蔵品における絵画や彫刻の割合が低いことに対するものです。とはいえ、版画やデッサンを含まない絵画や彫刻の合計数はおよそ29,500点だというのですから、規模が桁違いに大きいですよね。

さて、ピョートル1世がなぜエルミタージュ美術館の生みの親なのかについてみていきましょう。それは、エルミタージュ美術館のあるサンクトペテルブルクという都市を築いたのが、ピョートル1世だったからです。

サンクトペテルブルクはモスクワから700kmほど離れています。そもそも、スウェーデンとの戦争(北方戦争:1700-1721年)に備えて1703年(元禄16年)から街づくりが始まったのです。

1712年(正徳2年)、ピョートル1世はサンクトペテルブルクに遷都します。

そのためピョートル1世は、サンクトペテルブルクという街の生みの親でもあったのです。

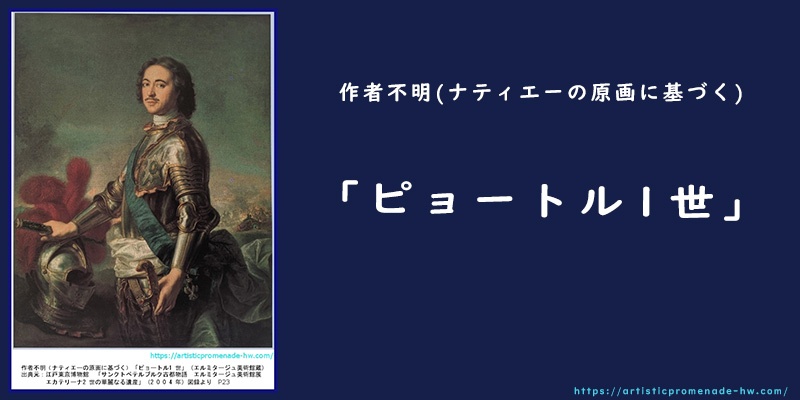

作者不明(ナティエーの原画に基づく)「ピョートル1世」とは

■作者不明(ナティエーの原画に基づく)「ピョートル1世」

- 制作年:18世紀

- サイズ:142.5 × 110.0cm

- 油彩、カンヴァス

ロシア・ロマノフ王朝の系譜を見ると、ピョートル1世と同じ時期にもう一人、皇帝(イワン5世)が存在している時期があることに気付きます。イワン5世の死によって、1696年(元禄9年)からはピョートル1世(大帝)の単独統治となります。

ピョートル1世が幼かった頃、モスクワの宮廷では様々な陰謀が渦巻いていたようです。いわゆる「お家騒動」的なことでしょうか。幼い頃の境遇は、あまり恵まれているとはいえなかったようです。

自身もヨーロッパの視察を行なっていたピョートル1世は、ヨーロッパの先進諸国に対してロシアが後進国であることを理解します。

その後ピョートル1世は、政治、経済、芸術、科学などの改革を行ないます。こうして、ロシアの西洋化が進むことになります。

今回ご紹介した「ピョートル1世」は、フランス人の画家ジャン=マルク・ナティエーが描いたの肖像画の複製のようです。描かれたのは1717年(享保2年)です。

肖像画からその雰囲気が伝わってくるよね。

わたなびはじめの感想:「ピョートル1世」について

エルミタージュ美術館展・図録&チケット

エルミタージュ美術館展・図録&チケット今回ご紹介した「ピョートル1世」の肖像画は、すばらしい作品ではありますが「自宅に飾りたいと思える性質の絵画ではない」というのが正直なところです。

それはそうですよね。こういった肖像画は宮殿や美術館に飾られるべき作品ですから。

とはいえ、作品自体はピョートル1世の活き活きとした姿を描いています。ピョートル1世の威厳に満ちた男前の姿には、この作品を観た人を魅了するチカラがあったのではないかと推察されます。

「ピョートル1世」肖像画は、宣伝効果も考慮されていたことでしょう。後世に至るまで、その威厳を伝えるのに十分な役割を果たしたのではないでしょうか?

現代はスマホの普及で、画像撮影が身近になった時代です。さらには、画像を加工するアプリも数多く存在しています。

そんな時代に生きる私たちが、後世に残したい「自身の肖像」を選ぶとしたら2つの選択に迫られることでしょう。

- ありのままの姿を残す。

- 画像を加工して最高の1枚を残す。

私自身は①の「ありのままを残す。」派ですが、それでも姿勢や角度などを工夫してより良く写りたいと考えますね。

写真が普及する以前、まさに絵画による肖像画の時代はどうだったのだろうと考えてしまいます。

- より背を高く描いて欲しい。

- 脚は長めにして欲し。

- より美しく、肌は透き通るように描いて欲しい。

- 髪のボリューム感を出して欲しいい。

- 首筋のシワは無かったことにして欲しい。

等々…

このような注文が絵師に対してなされたのではないでしょうか。もしくは、絵師の側が忖度して気に入られるように描いたかもしれませんね。

作品の中央右寄り(ピョートル1世の背後)には、戦場で戦っている様子が描かれています。戦いの真っ最中に悠長に肖像画を描かせるはずはありません。

そうなると、観た人に「戦に強い印象」や「勇猛さ」を与える効果を狙って、場面設定をしたと考えるのが妥当でしょう。

さらには、甲冑や腰に巻かれた帯のリアリティの高さからは、画家の技量の高さを感じます。背景が少しぼやけていて、ピントが「ピョートル1世」にフォーカスされているのも見事です。

1枚の肖像画から、さまざまなことを連想することができました。これも絵画鑑賞の楽しみ方のひとつですよね。

まとめ

- サンクトペテルブルクの生みの親はピョートル1世。

- エルミタージュ美術館は世界最大級の美術館。

- ピョートル1世の肖像はジャン=マルク・ナティエーの原画にも続く複製画。