水彩・油彩ともにすばらしい作品を遺しているイギリスの画家J.M.W.ターナー。

油彩画を好む傾向のある私ですが、ターナーの水彩画も本当にすばらしいと思います。

1997年(平成9年)、横浜美術館で開催された「テート・ギャラリー所蔵ターナー展」での1枚は、私が故郷で観たある景色を思い出しました。

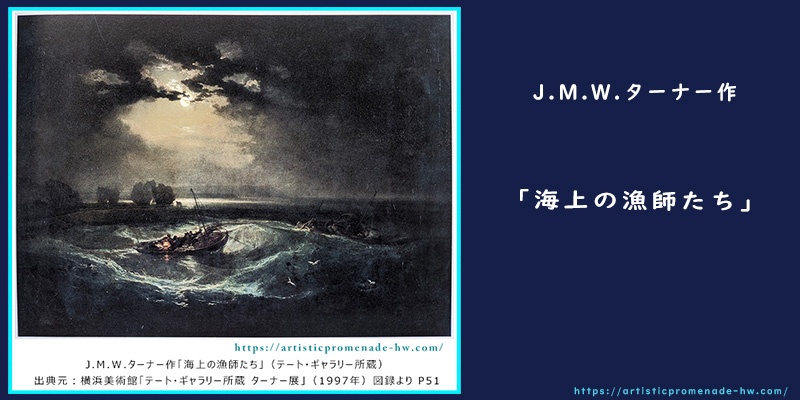

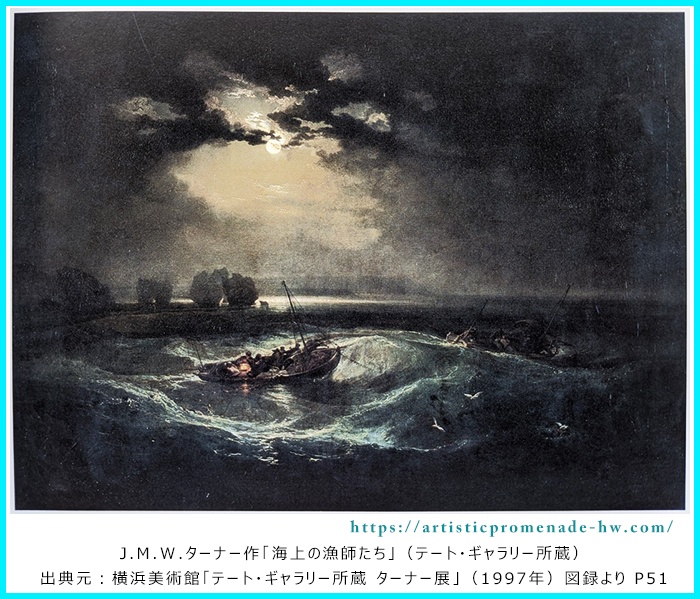

その作品が「海上の漁師たち」でした。

ターナーの油彩画「海上の漁師たち」を基に、私の思い出話にお付き合いください。

まずは、ターナーの作品「海上の漁師たち」とターナー自身についてご紹介します。

ターナー「海上の漁師たち」とは

- 出品年:1796年

- サイズ:91.4 × 122.2cm

- 油彩、キャンバス

この作品はターナーが1796年(寛政8年)にロイヤル・アカデミーに出品した最初の油彩画です。

絵を制作する前年に訪れたワイト島の沖合が描かれています。

小舟で漁に出るには危険とも思える高い波。月明かりに照らされた船の右側には、もう一艘舟が浮かんでいますね。周囲を照らすのは月の光、手元はランプの光という、危険を感じると同時に美しさも感じる作品です。

- 漁師たちが船を出したのは漁のためなのか?

- 夜空の月と思っていたのは、夕陽か?

- 漁のためだとして、何が獲れるのか?

などの疑問も浮かんできますが、私個人としては「夜の漁」だと思っています。

ターナーとは

J.M.W.ターナーについては『すぐわかる!J.M.W.ターナーとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ターナー「海上の漁師たち」について

函館夜景

函館夜景上述したように、ターナーが描いた「海上の漁師たち」が何を目的に船を出したのかはわかりません。

しかしこの作品は、函館を故郷に持つものとして感慨深いものがあります。夜に漁火を灯して漁に出る光景は、イカ釣り漁船を思い出すからです。

このような話を書いておきながら、この記事でお伝えしたかった想い出話は別にあります。

「海上の漁師たち」を観たとき、漁火よりも鮮明に思い出した光景があります。

私が高校を卒業し上京して数年経った頃、函館に帰省したときのことです。友人数人とともに、車で夜中遅くに夜景を観に行ったことがありました。

夜景と言っても函館山から観る景色ではなく、方角的には上記画像のような位置からでした。

車を停めるとキタキツネが寄ってきました。人慣れしているのか全く怖がらずに近づいてくる様子でしたが、エキノコッスが心配で触れることはありませんでした。友人の一人はエサをあげようとしていましたね。

よく晴れた夜空でした。函館山の右上には丸い月が出ていました。

その月の光で穏やかな海面が照らされて、月も海も非常に美しかったのです。

現在とは違いスマホなど持っていませんでしたから、写真に収めることはできませんでした。高品質なカメラでなければ、美しく撮影できなかったことでしょう。

ターナーの「海上の漁師たち」を横浜美術館で鑑賞して20数年が経っています。

図録で「海上の漁師たち」を見返しても、描き込まれた月と光に触発されて、やはりあの日の函館の夜景を思い出します。

自分の故郷の魅力は、住んでいるときには気が付きにくいものなのかもしれません。

ターナー作品と私の思い出は、「月夜」と「海」でしかリンクしていませんが、描かれたものとは違う景色が見えるようで懐かしい気持ちに浸ってしまいました。

最後に、いつものわたなび流の感想を書かせていただきます。

ターナーの「海上の漁師たち」は、「是非とも家で鑑賞したい(欲しい)と思える作品です。」

あなたにも「想い出の景色」を連想できる絵画作品があるのではないでしょうか?

まとめ

- イギリスのロマン派の画家、ターナー。

- 水彩画と油彩画の両方で有名な画家。

- 「海上の漁師たち」は、ターナーが1796年にロイヤル・アカデミーに出品した最初の油彩画。