おそらく今でも変わっていないと思うこと。

そのひとつが「水彩絵の具の特徴を活かして絵を描くこと」です。

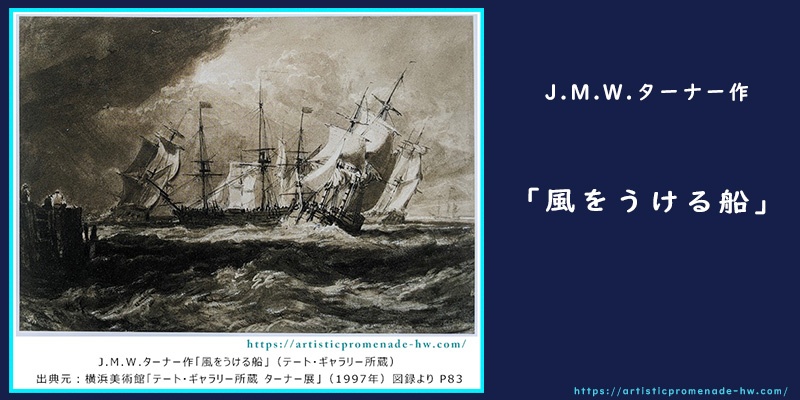

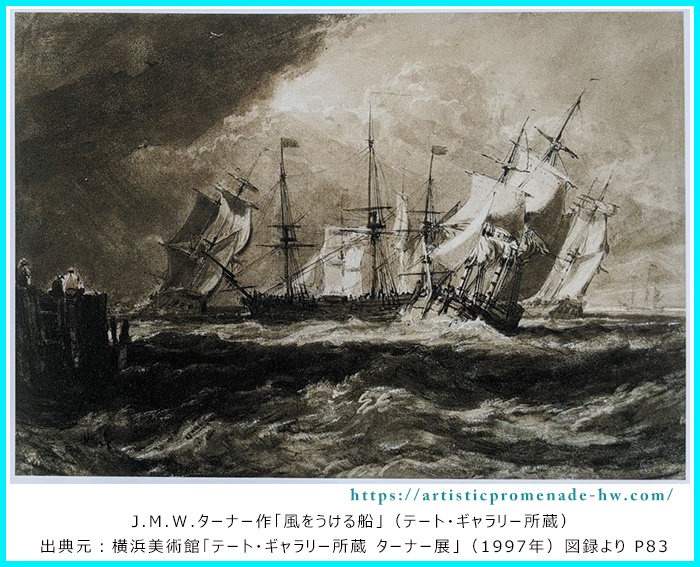

ターナーが描いた「風をうける船」は、水彩と鉛筆だけで描かれています。

私にとっては驚きでしかありません。

1997年に横浜美術館で開催された「テート・ギャラリー所蔵 ターナー展」の図録を基に考察してみます。

ターナー作「風をうける船」とは

- 制作年:1806年~1807年頃

- サイズ:18.4 × 26.2cm

- 鉛筆・水彩、紙

ターナーが鉛筆と水彩で描いた「風をうける船」は、後述する「研鑽の書」のテーマのひとつである「海の風景」のために制作されました。

1801年(寛政13年・享和元年)のロイヤル・アカデミー出品作「停泊地に向かう船団」の構図を手直ししたものです。

少なくとも4隻の帆船が手前に描かれていて、画面右中央(奥)にも1隻見えます。

雲間から明るい日差しが差し込んでいるようですが、波は高く、船は翻弄されている模様。画面左中央の崖には数人の人も描かれていて、心配そうに船を見つめているのでしょう。

雨が降っている感じではありませんね。

結局のところ、どういったシチュエーションなのかよくわかりません。

ここからは勝手な想像です。

陸地付近では波が高いため、船を安定させようと船乗りたちが努力している光景のように思えます。沖は凪いでいる様子ですから、嵐が徐々に去っていくところなのでしょう。強風でも帆を張っているのは、チャンスをとらえて沖に出ようとしているようにも思えます。

とにかく、船という海に浮かぶ建造物が躍動している風景であることは間違いないでしょう。

ターナーとは

J.M.W.ターナーについては『すぐわかる!J.M.W.ターナーとは』をご参照ください。

ターナーの「研鑽の書」について

「研鑽の書」イメージ

「研鑽の書」イメージ1806年(文化3年)、ターナーは自分の作品を版画集として出版することを思いつきました。

そのアイディアはターナー自身の中から湧き出したものではなく、友人ウィリアム・ウェルズの提案がキッカケになっています。

それが「研鑽の書」です。

17世紀に同じようなことをした画家がいました。クロード・ロランです。

クロード・ロランは、自身の油彩画の構図スケッチをまとめたアルバム「真実の書」を制作しました。

ターナーはクロード・ロランを尊敬していたと言われていますから、友人から「研鑽の書」の話題が出たとき迷わず「真実の書」を連想したと思われます。

ただし、クロード・ロランとターナーでは「○○の書」を作成する意図が違っていました。

| クロード・ロラン | 作品記録を作成し、贋作の流通を防ぐため。 |

|---|---|

| J.M.W.ターナー | 自分の風景画作品の思想的な可能性を伝えるため。 |

「研鑽の書」には、歴史的な風景や山岳・田園・海、および建築的風景画、さらには叙事詩的風景が収録されることになっていました。

それぞれのテーマごとに5つの版画が盛り込まれ、その予定されていたボリュームは20分冊といったものでした。

1807年(文化4年)に1冊目が出版されましたが、1819年(文政2年)には志半ばで取りやめとなりました。収益性の面で成功とは言えなかったことが主な理由です。

しかし、ターナーの次の2点は尊敬に値します。

- 着想を得てから実行に移すまでのスピード感。

- 風景画に対する情熱。

それとともに、ターナー作品に対する理解を深めるといった点で、「研鑽の書」は大きな価値があったといえます。

わたなびはじめの感想:ターナー作「風をうける船」について

小学校低学年のうちは違ったように思うのですが、私は図工の時間に水彩画を描く際に、油彩画を描いているかのように絵の具を重ねていました。水彩画の持つ透明感や画用紙の白を活かすという発想が無かったのです。

正直、どうしていいのかわからなかったのでしょう。何かで目にしていたレンブラントの作品を意識していたのかもしれません。(おこがましいコメントですが、ご容赦ください。)

そのため、今でも同じことをしてしまいそうな気がします。

先日YouTubeで、葉の生い茂る木を水彩で描いている方の動画を見たのですが、ため息が出るほど自然に描かれていて見入ってしまいました。

ターナーの描いた「風をうける船」も鉛筆と水彩で描かれいます。

一体どうやって?

と思ってしまいます。

最後にわたなび流の感想で終わります。

ターナーの描いた「風をうける船」は白と黒の明暗と絶妙な筆のタッチで描かれたすばらしい作品で、「家に飾ってみたい(欲しい)」と思える1枚です。

まとめ

- ターナーは「研鑽の書」を計画、出版した。(途中で取りやめ)

- 「風をうける船」は、「研鑽の書」海の風景のために描かれた作品。

- 鉛筆と水彩で描かれた作品。