巨大な望遠鏡があり、人が宇宙に行き、SF映画でも宇宙をイメージしやすい現代なら、惑星をモチーフに音楽を作ることは難しくないかもしれません。

ホルストが組曲「惑星」を作曲したのは20世紀の初期のこと。

地上から星を見上げるだけの時代にこんな音楽を作るなんて…スゴイ。

ホルスト作曲の組曲「惑星」を聴くとそんな気持ちになります。

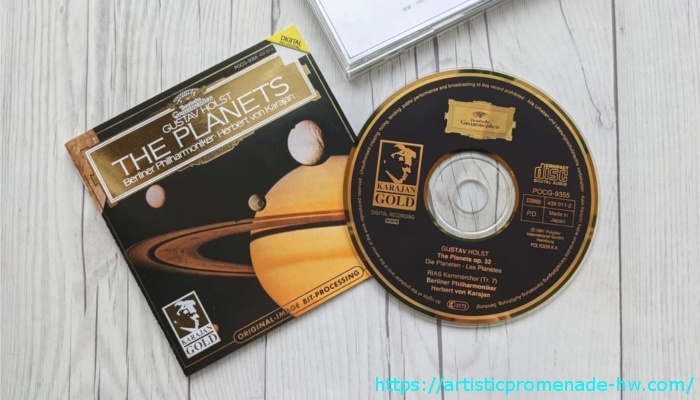

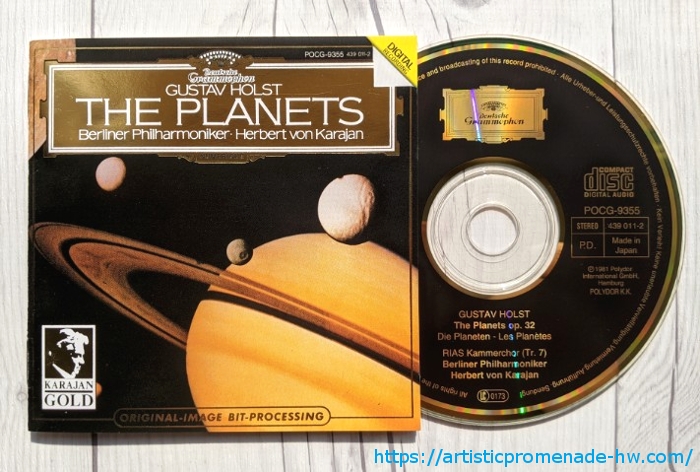

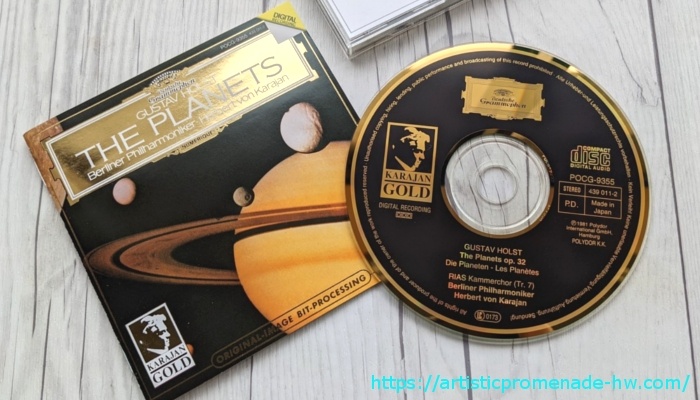

今回も、カラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で楽しんでみました。

■ホルスト 組曲「惑星」

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 管弦楽:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- 合唱:RIAS室内合唱団(海王星)

- 合唱指揮:ウヴェ・グロノスティ

- ドイツ・グラモフォン カラヤン・ゴールドシリーズ

- 発売:ポリドール株式会社【POCG-9355】

ホルスト 組曲「惑星」とは

ホルストいえば、「ジュピター(木星)」を連想される方も多いと思います。イギリスでは国民的な歌(曲)ですし、日本でも歌詞が付けられて流行った時期がありましたよね。

その「ジュピター(木星)」は、ホルスト作曲の組曲「惑星」のなかのひとつの楽章です。

組曲「惑星」は7楽章で構成されていて、各楽章にローマ神話の神々にちなんだ惑星名が付けられています。

「ホルストとは」で後述しますが、ホルストは惑星や占星術に興味を持っていました。組曲「惑星」は、天文学というよりは占星術からインスピレーションを得ていると思われます。(そのため、地球は含まれていませんよね。)

作曲当初は「惑星」ではなく、「7つの管弦楽曲」として作りはじめられました。

組曲「惑星」の公開された初演は、1919年(大正8年)2月27日。その際は、「金星」と「海王星」は含まれていませんでした。

組曲「惑星」の全曲初演は、1920年(大正9年)11月15日に開催されました。(10月10日という説もあります。)

- 指揮:アルバート・コーツ

- 演奏:ロンドン交響楽団

宇宙(惑星)をすばらしい音楽で表現してくれたホルストに敬意を表したいと思います。

ホルストとは

近代イギリスを代表する作曲家のひとりであるグスターヴ・ホルストの生涯については、『すぐわかる!ホルストとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ホルスト 組曲「惑星」について

もしかするとホルストの組曲「惑星」以降、宇宙を表現する音楽にひとつの道標ができたのではないかと思います。

「宇宙戦艦○○○」とか「スター・○○○○」とか、壮大な宇宙を舞台とする作品を支えている音楽に通じる何かを感じますよね。

私は西洋の神話についての知識をほどんど持っていません。おそらくホルストは、組曲「惑星」を作曲する際に「ギリシア神話」に基づいてイメージを膨らませたと思っていました。私の当初の予想はハズレていました。占星術とローマ神話だったんですよ。

古代ローマの人々は星座・星と神話を結び付ける豊かなイマジネーションを持っていたのですね。おそらくギリシアをはじめ、他の国々も近しい感じだと思います。

ただ漠然と地上から星を眺めて、組曲「惑星」のような音楽を作曲するのは至難の業のように思います。ホルストも占星術やローマ神話からイマジネーションを必要としていたのでしょう。

ここからは7つの星の音楽を聴いた感想をお伝えします。

【 】は、今回聴いたCDの演奏時間です。

■火星-戦争をもたらすもの【7分21秒】

この不穏とも思えるはじまりと、何かが迫ってくる感、刻まれるリズムが相まって、勇壮さにつながっています。まさに戦をもたらすものといった感じです。

中盤以降の大迫力には、やっぱり「宇宙戦艦○○○」をイメージしてしまいます。

何かを決意したいときなどにピッタリかもしれません。

■金星-平和をもたらすもの【8分37秒】

落ち着いたホルンのやわらかな音で始まります。ヴァイオリンの哀愁を感じる旋律も美しいです。

「金星」だけを聴くと心が安らぎますが、組曲の一部として認識するならば「嵐が去った後の静けさ」にも思えます。

物静かで柔和なヴィーナス像をイメージできます。

■水星-翼のあるもの【4分16秒】

華麗に宙を舞う鳥のような印象を受けます。中盤には徐々に音量を増していき、その後コミカルなリズムに。

終始爽やかな雰囲気に統一されています。組曲中、最も演奏時間が短い楽章です。

■木星-快楽をもたらすもの【7分36秒】

言わずと知れた有名なメロディー。親しみやすく、何となくお祭りのような感じも受けます。

中盤には、歌詞付きで知られる旋律が登場します。個人的には、歌詞のない管弦楽のみの演奏が好きですが…

先に聴いたメロディーが勢いを増して登場するので、耳に残りやすいです。ラストは、少々刺激的に終わります。

■土星-老年をもたらすもの【9分22秒】

とっても静かに始まるので、音量を小さくして聴いていると私には聴き取りにくいです。穏やかさを通り越して、時間がゆっくりと進む世界に入り込んだかのようです。

中盤からは音量を増していき、コントラバスの野太い響きが聴こえます。何かがのしのしと歩くような感じです。

終盤は、品格を伴った煌びやかな光がスーッと消滅していくようです。

作曲者であるホルスト自信が一番好んだ楽章と言われています。組曲中、最も演奏時間が長い楽章です。

■天王星-魔術師【6分03秒】

冒頭は金管楽器のファンファーレで始まります。どことなく「魔法使いの弟子(デュカス作曲)」のような感じがします。

色んな表情を見せます。行進曲風でもありますし、祭りのようにも思えます。

気まぐれな魔術師といったところでしょうか。

■海王星-神秘をもたらすもの【8分47秒】

幻想的で静かに進みます。靄(もや)の中で何かがキラキラ輝いているようです。

コーラスも加わりますが、歌詞があるわけではありません。厳かな感じがして神秘的です。

全体的に静かな楽章です。

私が組曲「惑星」を楽しむ場合、ほとんど通しで聴いています。

火星(第1楽章)の大迫力から始まって、木星(第4楽章)のメジャー曲を経て、最後は静かに終わりを迎える、というようなストーリー性を勝手に感じています。

各楽章ごとに個性をイメージしやすいんですよね。

ホルストの組曲「惑星」は、まさに名曲のひとつです。

そういえば以前、カラヤンと組曲「惑星」について次のような話を読んだことがあります。

組曲「惑星」はイギリスのいくつかの地域では演奏され続けていましたが、現在のように世界的な知名度を得るようになったのは、カラヤンが演奏曲として採り上げたことがキッカケだというものです。

1961年(昭和36年)、カラヤンはウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏会で組曲「惑星」を披露しました。その後、レコードも好評を博し、組曲「惑星」はイギリス国内だけでなく広く世界に知られるようになりました。

カラヤンは有名な曲だけでなく、それまであまり知られていなかった曲も演奏・録音しています。膨大な音源が残っているのは、そのおかげなのかもしれません。

まとめ

- 7つの楽章ぞれぞれに惑星の名が付けられている。

- 木星(ジュピター)はとても有名。

- ホルストは教師をしながら作曲活動をしていた。

■関連CDのご案内です。

↓