今回は、レコードをキレイにする方法についてご紹介します。

CDが市場を席巻する前の、まだ貸レコード屋があった時代を知っている、レコードに慣れ親しんでいる方にとっては、日常的な動作(作業)かもしれませんね。

しかし、近年のブーム再燃によって、若い世代の方々も手にするようになってきたレコード。

そこであらためてレコードクリーナー関連の情報をご紹介しようと思いました。

私が個人的に考えているレコードのクリーニング方法を分類してみますね。

- 日常手入れ ⇒ 乾式レコードクリーナー

- 汚れが付いたレコードの手入れ ⇒ 液体(湿式)レコードクリーナー&クロス

- 汚れがこびりついたレコードの掃除 ⇒ 洗浄式レコードクリーナー

機械式のレコードクリーナーをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。超音波式の洗浄機ともなれば、2万~数十万円ほどするのではないでしょうか?

私がご紹介できるのは、自分の手で行なう方法です。

「③汚れがこびりついたレコードの掃除 ⇒ 洗浄式レコードクリーナー」

ちなみにこの方法は、洗浄液の入った容器にレコードを半分ほど漬けてクルクルと回して汚れを落とします。容器の内側にレコードを挟むようにしてブラシが付いています。事務所にあるセロテープを固定する重たい台座をイメージするといいかもしれません。

海外からレコードを購入したりすると、ひどい汚れのモノに出くわすことがあります。

私の経験上、国内で購入した中古レコードではそれほど汚れたモノは見たことがありません。

ということで、ここからはレコードクリーナーの使い方についてご紹介します。

レコードは日常のお手入れが大事!

日本でも最近は、レコードも販売するミュージシャンが増えてきています。

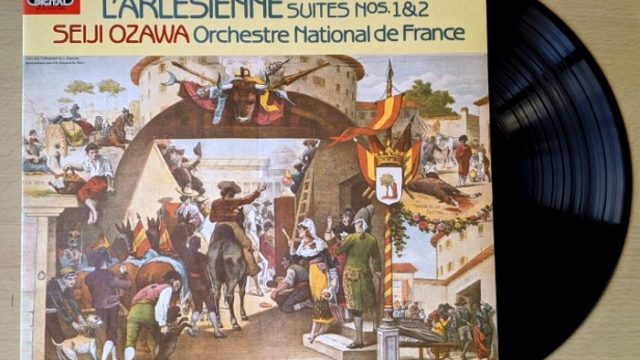

いわゆるレコードの「ジャゲ買い」っていうやつだね。

私の場合、新品レコードを購入するよりも、中古レコードの方が多い感じです。新品レコードの購入は、輸入品が多いかもしれません。

例えば、UK(イギリス)のロックバンド「MUSE」。彼らは常々CDだけでなくレコードも販売しています。ところが、日本では新品レコードを見かけないのです。そこで、MUSEの公式サイトから購入(輸入)したりすることに…

昨年発売された「ORIGIN OF MUSE」は、ワーナーミュージック・ダイレクト(JAPAN)から購入できたので助かりました。輸入となると、送料もかかってしまうので割高になるのです。

その他、レコード好きの方の中には、「初盤」にこだわる方もいらっしゃいます。私も資金的ゆとりがあればこだわりたいところです。

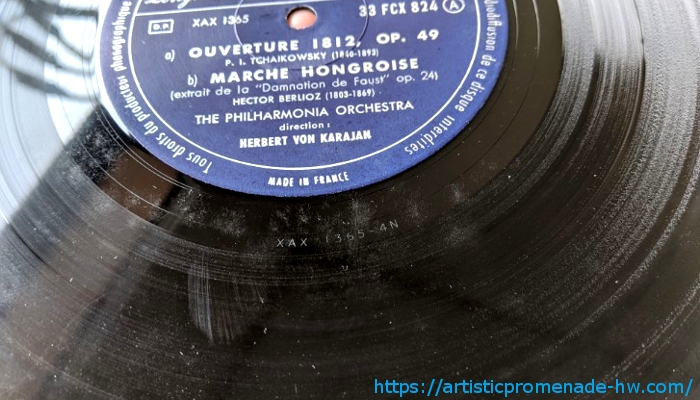

初盤というのは、古書でいうところの初版本のようなもので、レコードが発売された当時(最初期)にプレスされたレコードをいいます。そのため、UK初盤とかUS初盤、国内初盤など様々な括られ方をします。

このような初盤の鑑定方法は専門知識がなければ非常に困難です。レコードの「ラベル」やその付近の音のでない部分に刻まれた「マトリックス番号」、「ジャケット」などで判断します。

おっと、レコードクリーナーの使い方から話がだいぶ逸れてしまいましたね。

要するにレコードを購入する場合は、新品に限らず中古レコードもあるだろうということです。中古レコードは以前の持ち主の扱い方によって、汚れや傷み具合に差があります。

ですから、レコードを手に入れた瞬間から大切に扱いましょう。

レコードを聴く前には、乾式レコードクリーナーを用いるのが一般的です。静電気を帯電しやすいレコードにはホコリが付着しやすいため、それを取り除くためです。

「乾式」とは、その言葉通り、乾いた布(ベルベット生地等)で汚れを拭き取るモノです。

※レコードにキズが付きかねない固い物質の汚れには向いていません。

では、早速「乾式レコードクリーナーの使い方」を見ていきましょう。

乾式レコードクリーナーの使い方

ナガオカ レコードクリーナー

ナガオカ レコードクリーナー新品か中古かを問わず、レコードを聴く前には乾式レコードクリーナーで盤面に付着しているホコリなどを除去します。レコード針がホコリも音の溝として認識していまい、雑音のもとになるからです。レコード針に汚れがたまることにもつながってしまいます。

中古レコードを購入した場合は、前の持ち主の扱い方により汚れの状態に差が生じます。日本の中古レコード店で販売されている中古レコードは、比較的酷い汚れのものは少ないと感じています。汚れといってもホコリが軽く付着している程度なら乾式レコードクリーナーで問題ありません。

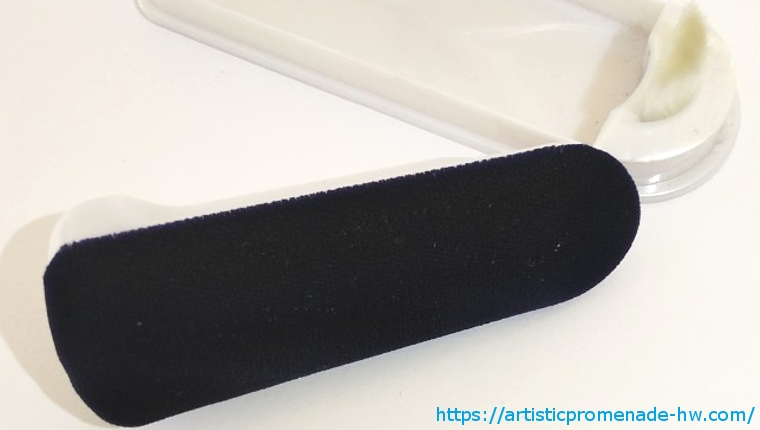

01) 私が使用している乾式レコードクリーナー「ナガオカ レコードクリーナー ARGENTO-118」です。

キレイな色のベルベット素材の部分で拭きとります。

ベルベット素材部分です。

02) 乾式レコードクリーナーを手に持ったところです。サイズ感が伝わるでしょうか?

03) NAGAOKA製の乾式レコードクリーナーを使用していますが、拭きとる方向は時計回りです。

メーカーや製品により違いがあるようですが、基本は時計回りだと思います。

そうでない場合には、「矢印」などで拭きとり方向を指示しているはずです。

レコードのホコリをクリーナーで拭き取る際には、丁寧に扱いましょう。

初盤などの中古レコードは一点物の場合が多いので、特に注意が必要です。

砂などのレコードを傷めかねない汚れの場合は、おすすめできません。ご注意を!

■ナガオカ「レコードクリーナー ARGENTO-120」のご案内です。

↓

汚れがひどい場合には液体(湿式)レコードクリーナーを!

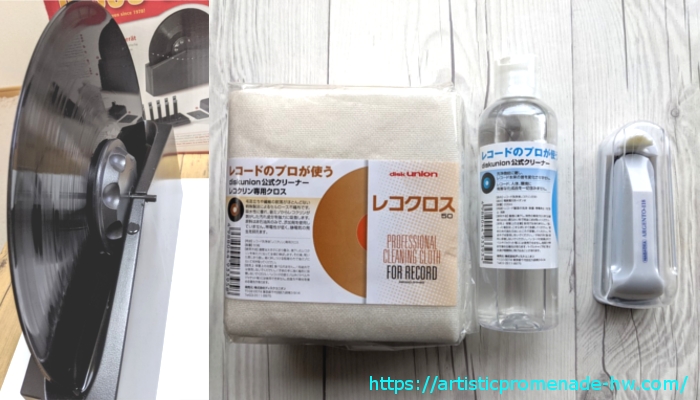

ディスクユニオン・レコクリン&レコクロス

ディスクユニオン・レコクリン&レコクロス汚れがひどいという表現には、多分に主観的要素が含まれています。そのため、人によって汚れ具合の認識に差がでるものです。

とはいえ、乾式レコードクリーナーでは落とすことのできないような汚れは、液体のレコード洗浄液と専用クロスでクリーニングすることをおすすめします。

例えば、カビなどが付着している場合ですね。

ここでは、中古レコードを取り扱うディスクユニオン製のレコード洗浄液とクロスを使用します。

- レコクリン(レコード洗浄液):イオンと酵素のチカラを利用。洗浄力に優れ、素材に対する化学反応がないので安心。

- レコクロス(不織布のクロス):吸水性に優れた不織布で、毛羽立ち、繊維などが残りにくい。静電気も発生しにくい。

液体クリーナーを垂らしてクロスで拭き取るレコード洗浄方法も、砂や細かな砂利などの洗浄には向いていません。ご注意を!

01) こちらがレコクリン(洗浄液)とレコクロスです。

レコクリンは透明な液体です。

レククロスを一枚取り出したところです。使用する際には折りたたんで使います。

02) レコードをクリーニングする際には、平らな場所を選び、レコードにキズが付かないようにしましょう。

私は画用紙などを敷いてレコードを置いてます。

03) レコクリン(レコード洗浄液)の片面の使用量は、10円玉に例えると4~5個分くらいが目安です。

私は盤面1/4毎にレコクリンを1~2滴ずつ垂らして使用することが多いです。

個人的にその方がやりやすいからです。

04) レコクロスについては、4つ折りにして、さらに2つ折りの状態で使用しています。

別に決まりはありませんので、使いやすい方法でいいと思います。

実際に拭き取る際は、2段階に分けるのがおすすめです。

1度目:優しいタッチで汚れを拭き取ります。(細かいチリなどでレコードにキズを付けないためです。)

2度目:あらためてレコクリン(洗浄液)を垂らして、汚れをしっかりと拭き取ります。

拭き取る際の方向は「時計回り」です。

05) レコクリンを垂らしたレコードの盤面を「時計回り」に拭いていきます。

06) 2度目のクリーニング時には、あらたにレコクリンを垂らし、レコクロスもキレイな面を使用しましょう。

一度で水分を拭きとれないと思いますので、乾拭きも忘れずに!

レコードに水分が残ったままの状態で、保管するとカビにつながる恐れがあります。

レコクリン(レコード洗浄液)の拭き取りは、チカラ加減が重要です。

おすすめはキレイなレコードで一度練習してから、汚れの付着したレコードにチャレンジすることです。

勘違いしないでいただきたいのは、レコードの汚れを落とすことはできてもキズは直せないということです。

キズの修復には別の技術が必要です。

私にはその技術がありませんが、「簡単なレコードキズ修復のセミナー」の情報をネットで見かけたことがありました。

もちろん、全てのキズを修復できるとは思いませんが、そういった専門知識を持つ方にも教わってみたいものです。

■レコクリンとレコクロスのご案内です。

↓

汚れがひどい場合の洗浄式レコードクリーナーの使い方

砂や細かな砂利のような付着物がある場合には、洗浄式レコードクリーナーを使用するのがいいでしょう。

私が使用している洗浄式レコードクリーナーは、購入後約6~7年程は経っていると思います。

洗浄液は、汚れてしまうので、不織布のようなものを漏斗(じょうご)に当てて、濾しながら容器に戻し、再利用しています。

それにも限度があるので、追加で予備も購入していました。

洗浄式レコードクリーナーキット一式の値段は、購入当時で11,000~12,000円程したと思います。(予備の洗浄液は別。)

01)洗浄式レコードクリーナーは内部にブラシの付いた容器に洗浄液を満たして回転させることで汚れを落とします。

洗浄式レコードクリーナーでレコード盤を洗っています。

洗浄式レコードクリーナーでレコード盤を洗っています。02)洗浄後は、スタンドに立てかけて乾燥させます。

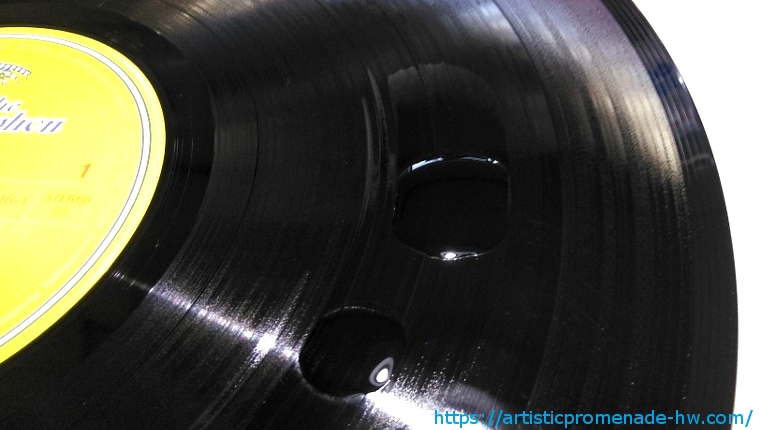

■洗浄前のレコードです。

■洗浄後のレコードです。

洗浄式レコードクリーナーを使うことで、レコード盤がキレイになりましたよね。

洗浄後はしっかりと乾燥させましょう。湿ったままスリーブに収納すると、カビやビニ焼け(ビニールの内袋との化学反応で変色や雑音を生じる事象/塩ビ焼けとも言う)になる危険性があります。

なお、盤面のキズの修復はできません。

■洗浄式レコードクリーナーのご案内です。

↓

まとめ

- レコードの日頃のお手入れは乾式レコードクリーナーで!

- カビなどの汚れが付着したレコードは、レコード洗浄液と専用クロスで!