今回ご紹介するのは「ハンガリー狂詩曲 第2番」(管弦楽版)です。

原曲はフランツ・リストにより作曲されたピアノ曲でした。

リストは、高度なピアノ演奏能力を持つだけでなく容姿も端麗。演奏会では失神する女性が出たという逸話の持ち主です。

そんなリストの「ハンガリー狂詩曲 第2番」(管弦楽版)とは、どのような曲なのでしょうか?

リストの簡単な紹介と併せてお伝えしたいと思います。

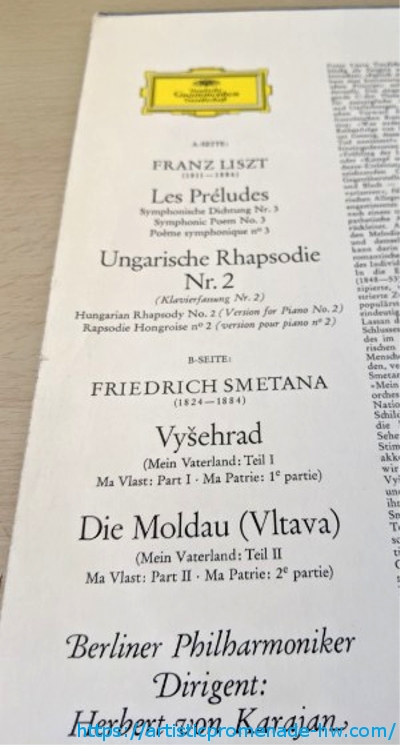

■リスト作曲「前奏曲」「ハンガリー狂詩曲 第2番」/ スメタナ作曲「連作交響詩【わが祖国】より ≪ヴィシェフラド(高い城)≫≪モルダウ(ヴルタヴァ)≫」

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- レーベル:ドイツ・グラモフォン【SLPM 139 037 STEREO】

リスト作曲「ハンガリー狂詩曲 第2番」とは

ハンガリー狂詩曲は全部で19番まであります。もともとはリストがピアノ演奏のために作曲したものでした。

ハンガリー狂詩曲 全19曲のうち、最も有名なのが第2番です。

今回ご紹介しているのは、ピアノ曲を管弦曲版(オーケストラ用編曲)にアレンジしたものということになります。原曲のピアノ版を好まれる方も多いことでしょう。

管弦曲版に編曲されているのは、ハンガリー狂詩曲 第1番~6番。この編曲は、リスト自身とフランツ・ドップラーによるものです。

しかしハンガリー狂詩曲 第2番については、もう1つの管弦楽版が存在します。カール・ミュラー=ベルクハウスによって編曲されたものです。

カラヤン&ベルリン・フィルで演奏されている「ハンガリー狂詩曲 第2番」は、ハープの音色を感じられることから「カール・ミュラー=ベルクハウス編曲版」だと推察できます。

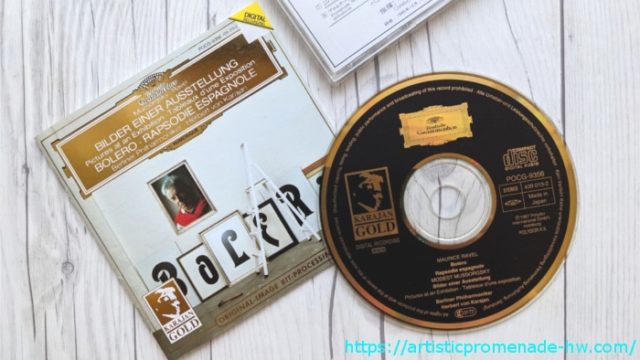

「展覧会の絵」の場合は、管弦楽版の方が広く知られているように思うんだ。

もしかすると、「ハンガリー狂詩曲 第2番」も管弦楽版でしか聴いたことのない方もいらっしゃるかもしれませんね。

リストが作曲したハンガリー狂詩曲(ピアノ版)は制作時期が大きく2つに分かれます。

- 1~15番:1853年(嘉永6年)

- 16~19番:1882年(明治15年)~1885年(明治18年)

15番と16番では30年近く期間が開いています。

亡くなる前の数年間にも4曲発表していることを考えると、リストがいかに故郷のハンガリーに強い想いを寄せていたかをうかがい知ることができますね。

上述の通り、リスト自身は超絶技巧でも有名なピアニストでしたから、ピアノ版・ハンガリー狂詩曲も難易度の高い曲になっています。

フランツ・リストとは

「ピアノの魔術師」の異名を持つフランツ・リストの生涯については、『すぐわかる!フランツ・リストとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:リスト作曲「ハンガリー狂詩曲 第2番」について

ここからは、指揮:カラヤン、演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団によるリスト「ハンガリー狂詩曲 第2番」の感想をお伝えします。

管弦楽版の「ハンガリー狂詩曲 第2番」は、重厚な弦楽器の重たい空気で始まります。

中盤には鳥のさえずりのような旋律も聞こえますが、まだムードを一変させるには至りません。重たい雰囲気を引きずったまま終わるのかと思わせます。

ところが終盤は、軽快で踊り出しそうなムードに変わり曲全体を盛り上げます。

私はピアノも好きですが、それ以上に管弦楽(オーケストラ)による演奏が好きです。

ピアノ版と管弦楽版は、ある意味別モノとも言えます。

塩、味噌、醤油、豚骨など…

それで、どれが美味しいか?

といった話がるけれど、僕の感覚では「ラーメン」とは呼ばれるもののそれぞれ別モノ。

どれも美味しいと思うわけですよ。

ハンガリー狂詩曲 第2番に話を戻すと、ピアノ版にはピアノの良さが、管弦楽版にはオーケストラの良さがあると思うのです。

但し、ピアノ単体よりも音の厚みはオーケストラが勝るわけですから迫力は感じますよね。

管弦楽好みの私ですから偏りはあると思いますが、それぞれに楽しめるシーンが違うと思っています。

そこで、「ハンガリー狂詩曲 第2番」について、わたなびはじめなりの提案です。

| ピアノ版 | 心を落ち着けながらも、やる気を出したいときに! 繊細さが魅力。 |

|---|---|

| 管弦楽版 | ズシーンと重たい雰囲気を堪能しつつ、最後には明るい気持ちになりたいとき! 重厚感とダイナミズムが魅力。 |

あなたなりの「ハンガリー狂詩曲 第2番」の楽しみ方を探してみてはいかがでしょうか?

まとめ

- ピアノの魔術師「リスト」の代表作のひとつ。

- 管弦楽版、ピアノ版での聴き比べも楽しい。

■関連CDのご案内です。

↓