好きなことを何かのカタチにしたいと思ったことはありませんか?

私は美術(特に絵画)を鑑賞することが好きなのですが、これまでは「好き」の領域を出たことがありませんでした。

「好き」という感情や感性は大切ですから、これからも持ち続けたいと思います。しかし、ブログ「わたなびはじめの芸術的散歩道」の運営を始めてから、少しだけ別の感情を持つようになりました。

今後も個人的な「好き」もしくは「苦手」といった感想はお伝えするつもりですが、もう少し知識の面を強化したかったのです。

そこで真っ先に浮かんだのが次の3つでした。

- 鑑賞する側ではなく制作する側になる(絵画などを習ってみる)

- 美術関連のオンラインサロンに加入してみる

- 美術に関する資格を取得する

少しだけ考える日数を費やしましたが、今年は「美術検定」を受験することを決めました。カタチにとらわれないで過ごしてきた私ですが、資格というカタチを目指すことにしたわけです。

この記事では、次の内容をお届けします。

- 美術検定とはどういったモノなのか?

- わたなびはじめが美術検定受験で期待しているいること

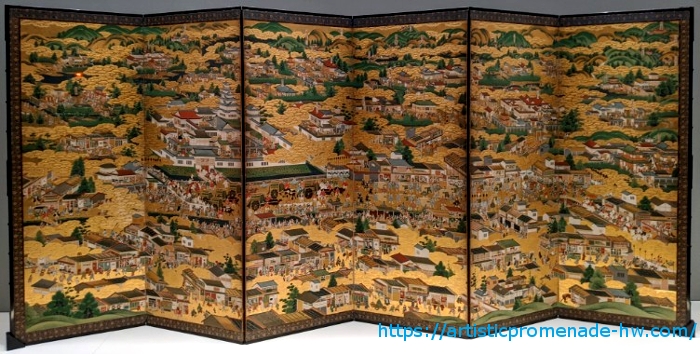

※上図(アイキャッチ画像)は、アーティゾン美術館「見えてくる光景展」にて撮影した「洛中洛外図屏風」です。

2020年4月中旬に美術検定公式ホームページが新しくなりました。

それに伴いサイトURLも変更になったため、この記事で引用している美術検定公式サイトのURLは削除いたしました。この記事の情報は美術検定公式ホームページ変更前の情報です。

新しい情報などは「2020年、コロナ禍での美術検定最新情報は?」をご参照ください。

美術検定とはどんな資格?

美術検定は美術検定協会が認定する資格です。主催しているのは「美術検定」実行委員会です。

2019年の試験では、後援として次の団体が名を連ねています。

- 一般財団法人カルチャー・ヴィジョン・ジャパン

- 一般社団法人日本アート評価保存協会

- 一般社団法人日本美術アカデミー

- 東京の美術館・博物館等共通入館券2019実行委員会(ぐるっとパス)

美術検定情報

開催については1年に1回、試験日が設けられているようす。2019年の試験開催日は、11月10日(日)でした。申込期間は7~9月頃になると思われます。

2019年の試験会場についてですが、次の5都市で開催されています。但し、1級については東京と大阪のみでの試験開催でした。

- 東京

- 大阪

- 札幌

- 名古屋

- 福岡

美術検定には「級」分けがなされています。受験資格、受験料などに違いがあります。

| 級 | 受験資格 | 試験時間 | 受験料 (2019年) |

| 4級 | 誰でも受験可能 | 45分 | 3,900円(税込) |

| 3級 | 誰でも受験可能 | 60分 | 6,000円(税込) |

| 2級 | 誰でも受験可能 | 90分 | 7,800円(税込) |

| 1級 | 美術検定(旧アートナビゲーター)2級取得者のみ受験可能 | 90分 | 9,900円(税込) |

※学生・団体割引による受験申込もあるようです。

結果については、12月中に合否に関係なく通知が届くようです。

美術検定とは

そもそも、美術検定は何を目的に実施されているのでしょうか?

美術は、作品を「つくる力」だけで生み出さ れてきたわけではありません。

人々の「みる力」によって、育まれ伝えられてきました。

作品を知り、作家やその時代・社会を知れば、

作品からも っとたくさんのことがみえてきます。

美術検定は、あなたの 「み る力」 のステップアップを応援します。出典:美術検定公式サイト 2022年5月時点

【URL】https://www.bijutsukentei.com/

美術検定取得を目指して学習することで、次のことが身に付くと思われます。

- 作品に対する観察力が深まる

- 美術作品から受けた感動を人に伝える能力が増す

- 成熟した美術鑑賞者に近づける

まさに私が目指したいところです。

ここで「どのような年齢の方が美術検定を受験されているのか?」を数字でご紹介します。

世代ごとの割合ですね。

|

10代

|

11%

|

|---|---|

|

20代

|

21%

|

|

30代

|

18%

|

|

40代

|

19%

|

|

50代

|

19%

|

|

60代

|

10%

|

|

70代

|

2%

|

出典:美術検定公式サイト「2018年 美術検定年齢別受験者数」より

20~50代の方々がほぼ同じ割合で受験されているのが興味深いですね。この数字から受験者数はわかりませんが、大人の幅広い世代の方々が美術に興味を持っているのがうかがい知れます。

その会場で知り合った男性に「今年は美術検定を受けたいんです。」と伝えたら、「私、3級持っています!」というコメントが返ってきてビックリ!

自分の美術検定熱が高まっているタイミングで、実際に美術検定資格を持っている人に出会うなんて面白いことだと感じました。

あなたの側にも、美術検定資格保持者がいるかもね!

わたなびはじめが美術検定受験で期待しているいること

国立西洋美術館 前庭・ロダン作「カレーの市民」

国立西洋美術館 前庭・ロダン作「カレーの市民」西洋の方々にとって、「美術やクラシック音楽は教養の一部」であると聞いたことがあります。西洋美術やクラシック音楽には、西洋圏に住んでいる方々の歴史も含まれているわけですから当たり前のことなのかもしれません。

転じて「私はどうだろうか?」と自問してみました。以前から、日本史には興味がありました。

小説も司馬遼太郎氏の作品が好きで、学校卒業後も歴史に触れる機会はあります。しかし、文化・芸能という観点に絞ると、それほど接点は多くなかったと思っています。歌舞伎や狂言、落語、日本画などには、直に接したことはほぼありません。

私は美術検定という資格取得を目指すことで、西洋だけでなく日本の文化にも触れる機会を作りたいと思いました。

そういった意味で「美術検定」は、私の文化的成長の新たな入り口であり、キッカケにもなると思っています。

資格をひけらかしたいからではありません。

ただ、作品と対面したときの歴史的な背景などが結びつくことで、より美術鑑賞を楽しみたいのです。結果として、当ブログに記載する内容にも変化が出てくることになるかもしれません。

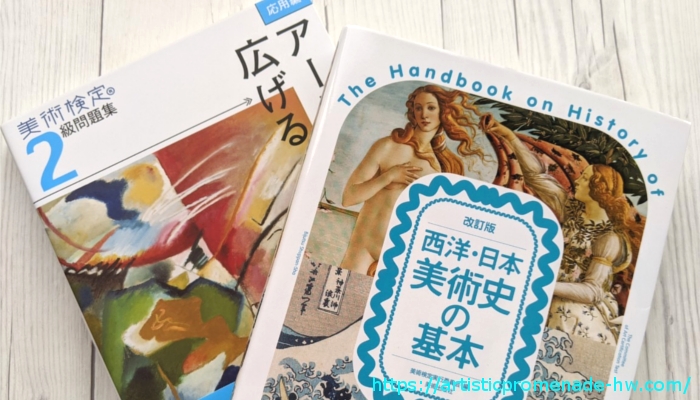

そこで当ブログでは、私が「美術検定2級」を受験する過程もご紹介していきたいと思います。

差し当たり、今月中に書店(おそらく、新宿のブックファースト)で関連書籍を探してみる予定です。実際の購入はインターネットになるかもしれませんが、どのような参考書があるのかを手に取って確かめてみたいからです。

2020年の楽しみがひとつ増えました!

まとめ

- 2020年、美術検定2級取得を決意!

- 学習過程をご紹介していきます。