カッコいい曲を教えて!

と言われたら、私はサン=サーンスの交響曲第3番「オルガン付」を挙げます。

4つの楽章からなるサン=サーンスの交響曲第3番「オルガン付」ですが、特に第1楽章と第3楽章は心が奮い立つようです。

このサン=サーンスの交響曲第3番「オルガン付」ですが、曲名に「オルガン付」と付いていますよね。「オルガン無し」バージョンもあるのかと思ったら、そんなことはないそうです。

もしかすると、オルガンに変えて別の楽器を使用する演奏会などがあるかもしれませんが、基本的に「オルガン付」なのだとか。

ということで、今回はサン=サーンス作曲『交響曲第3番「オルガン付」』をご紹介します。

■サン=サーンス 交響曲第3番「オルガン付」

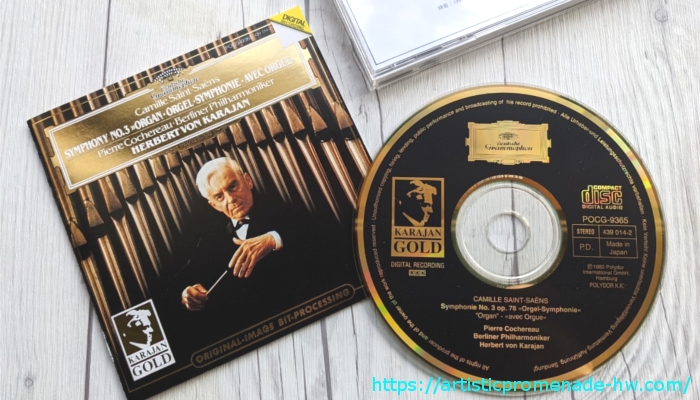

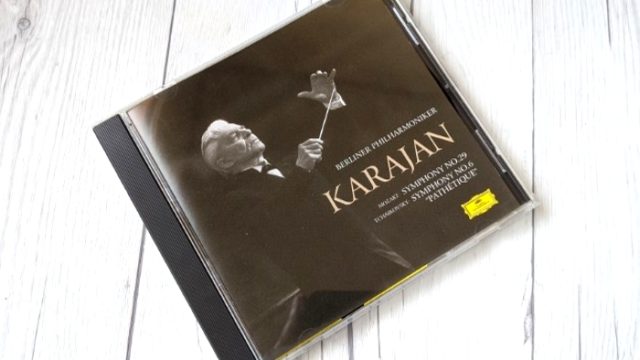

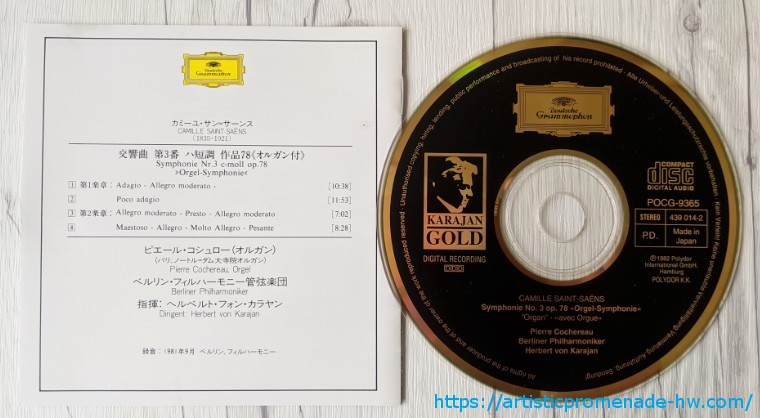

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- オルガン:ピエール・コシュロー(パリ・ノートルダム大寺院オルガン)

- ドイツ・グラモフォン カラヤン・ゴールドシリーズ

- 発売:ポリドール株式会社【POCG-9365】

サン=サーンス作曲『交響曲第3番「オルガン付」』とは

サン=サーンスが『交響曲第3番「オルガン付」』を作曲したのは、1886年(明治19年)のことです。後述しますが、サン=サーンスはこの作品以前に交響曲を4曲完成させています。「第○番」といった番号の付かない交響曲が2曲含まれています。

サン=サーンスが『交響曲第3番「オルガン付」』を作曲するに至ったのは、ロンドン・フィルハーモニック協会からの委託があったからです。

作曲と同じ年に行われた初演ではサン=サーンス自身が指揮を振り、成功しています。初演はロンドンでしたが、翌年のフランス・パリの公演でも大成功。

交響曲第3番「オルガン付」は全4楽章で構成されていますが、前半(第1&2楽章)と後半(第3&4楽章)ととらえることもできます。

ピアノやオルガン奏者としても高い評価を得ていたサン=サーンス。交響曲第3番「オルガン付」には鍵盤の見せ場(要素)が盛り込まれており、聴かせどころになっています。

サン=サーンスとは

19~20世紀に活躍したフランスの作曲家カミーユ・サン=サーンスについては、『すぐわかる!カミーユ・サン=サーンスとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:サン=サーンス・交響曲第3番「オルガン付」について

ここからは指揮ヘルベルト・フォン・カラヤン、演奏ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団によるサン=サーンス・交響曲第3番「オルガン付」の演奏を聴いた感想をお伝えします。オルガンはピエール・コシュロー(パリ・ノートルダム大寺院オルガン)です。

【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■第1楽章【10分38秒】&第2楽章【11分53秒】

こころがザワつくような旋律で始まる交響曲。弦楽器の奏でる分厚い音が盛り上がったり萎んだりします。

第1楽章の中盤で煌びやかで華やかなムードに包まれるのも束の間。その後は心を不安にさせる感じと、穏やかな雰囲気が入り混じり進行します。

重たい音が響く中、耳慣れた旋律が顔をのぞかせます。静けさも感じる場面もありますが、迫力に圧倒されそうな場面も多数あり。曲に抑揚をつけるために、静けさが効果的に用いられている感じがします。

自然な流れで第2楽章に突入します。しかし、第1楽章とは違った穏やかな曲調です。寂しくも重たい感じが印象的、それでいて美しさを感じます。

■第3楽章【7分02秒】&第4楽章【8分28秒】

「カッコいい」という言葉しか出てこない第3楽章。

全体的に静かだった第2楽章から激変します。曲の入りの旋律がカッコいいのです。

音の厚みも膨張・縮小を繰り返しながらテンポよく進行します。

第3楽章終盤の流れるような旋律もステキです。

第4楽章の出だしでは、ジャーンとパイプオルガンが鳴り響きます。ピアノも非常に美しく、キラキラ輝いているようです。

心地よい旋律もありますが、低く鳴り響く弦楽器の重厚感がたまりません。

第3・4楽章の全体的な印象としては、美しさと心の高鳴りが渦巻いているようなイメージです。

最後は、鮮やかで華やかにクライマックスを迎えます。

サン=サーンスの交響曲第3番「オルガン付」は、大人の感じが漂うカッコいい交響曲です。聴いていて飽きがこないように、音楽が構築されているかのようです。何と言っても、オーケストレーションが見事。

カラヤンとベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の絶妙な迫力の演奏も魅力的!

約40分間かけて、じっくりと気持ちを高めていくのにピッタリですね。

まとめ

- 第1&3楽章がとにかくカッコいい!

- 気分を高めたいときにじっくり聴きたい1曲