2020年(令和2年)1月14日の投稿で、ヴァイオリニスト・諏訪内晶子さんとベートーヴェンヴァイオリンソナタ第7番について紹介させていただきました。

今回はベートーヴェンヴァイオリン・ソナタ第9番≪クロイツェル≫について、私の感想とともに紹介させていただきます。

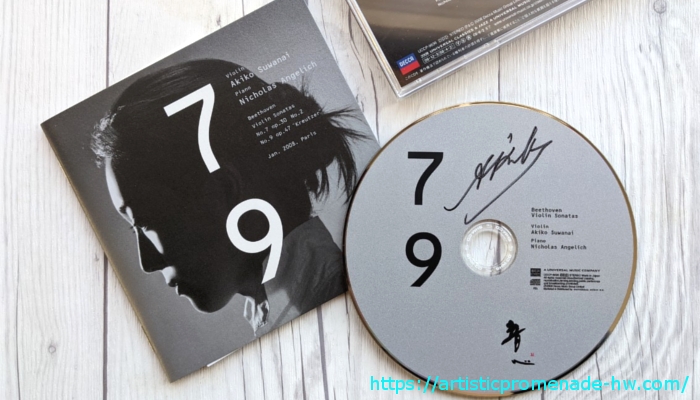

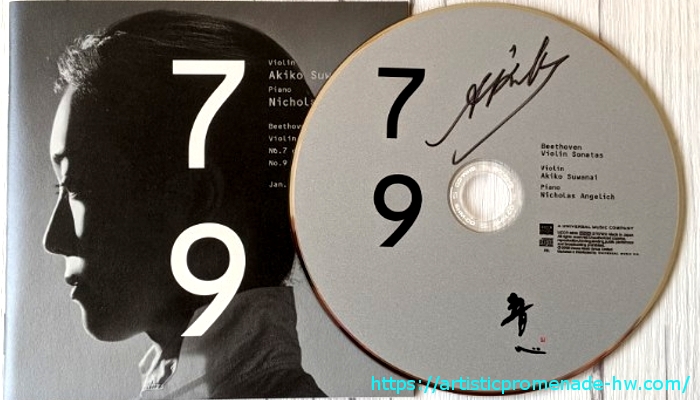

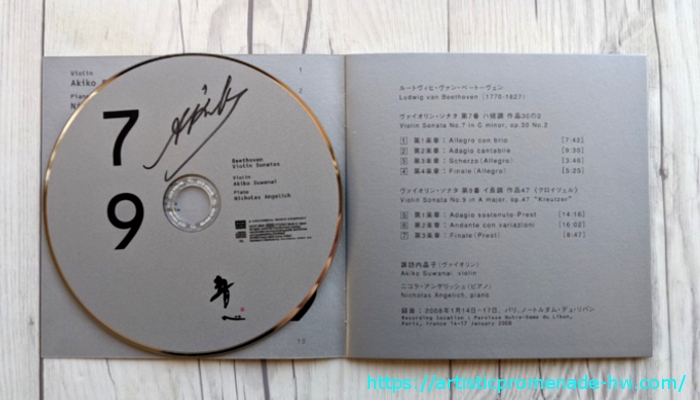

ベートーヴェンのヴァイオリンソナタ第7番と第9番は、諏訪内晶子さんのCD「ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第7番 第9番≪クロイツェル≫」でカップリングされていた曲です。

第4楽章まである第7番に比べると、クロイツェルは第3楽章までしかありません。しかし、曲全体の演奏時間は20分以上長くなっています。

諏訪内晶子さんのCD感想を書きながら、クロイツェルがベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタの中で非常に人気の高い曲であることを知ったんだよ。

なんと!「ヴァイオリン・ソナタの最高傑作※1」とまで言われているとか…

そんな状態の私ですが、クロイツェルを聴いた感想を含めて書かせていただきたいと思います。お付きください。

■諏訪内晶子/ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ 第7番/第9番《クロイツェル》

- ヴァイオリン:諏訪内晶子

- ピアノ:ニコラ・アンゲリッシュ

- レーベル:DECCA(デッカ)

- 発売元:ユニバーサルミュージック合同会社【UCCP-9636】

※1:出典「ヴァイオリンソナタ第9番 (ベートーヴェン)」ウィキペディアより。

ベートーヴェン作曲「ヴァイオリンソナタ第9番」クロイツェルとは

1803年(享和3年)、クロイツェルを作曲した当時のベートーヴェン(33歳)は、作曲依頼が多く忙しかったようです。(売れっ子のうれしい悲鳴というやつでしょうか?)

そんな中、リヒノウスキー侯爵からヴァイオリニストを紹介されます。そしてこのヴァイオリニストのためにヴァイオリン・ソナタの作曲依頼を受けました。

このヴァイオリニストというのは、プリンス・オブ・ウェールズ公(後のイギリス国王ジョージ4世)に仕えるジョージ・ボルグリーン・ブリッジタワーでした。ブリッジタワーは、10歳の頃にパリで天才ヴァイオリニストとしてデビューを果たして以来、ヨーロッパに広く知られていた名ヴァイオリニストだったのです。

1803年5月24日に開催されたアウガルテン演奏会で、ブリッジタワー(ヴァイオリン)&ベートーヴェン(ピアノ)の2人によりクロイツェルは演奏されました。本番当日まで作曲は続いたようで、ブリッジタワーにしてみれば初見同然での演奏になったようです。

ベートーヴェンはヴァイオリン・ソナタ第7番をブリッジタワーに献呈するつもりだったようなのですが、不仲が原因でかないませんでした。

その後、フランスのロドルフ・クロイツェル(ヴァイオリニスト&作曲家)に献呈されることに。それから「クロイツェル・ソナタ」と呼ばれるようになったのでした。ロドルフ・クロイツェル自身は演奏したことがないようですが…

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンとは

ベートーヴェンについては『すぐわかる!ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンとは|その生涯と作品たち』をご参照ください。

ヴァイオリニスト諏訪内晶子とは

諏訪内晶子さんについては、『すぐわかる!諏訪内晶子とは|ストラディバリウス「ドルフィン」を奏でる』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ベートーヴェン「ヴァイオリン・ソナタ第9番」クロイツェルについて

ベートーヴェン以前のバイオリン・ソナタの特徴としては、「ヴァイオリン < ピアノ」のような感じで、ピアノ主体の楽曲にヴァイオリンが添えられているものが多かったようです。

曲の詳しい感想は事項に譲るとして、クロイツェルでは「ヴァイオリン = ピアノ」の関係に近い感じがしました。でもやっぱり、若干ピアノの印象が強いかな…。

ロシアの文豪トルストイもクロイツェルの影響を受けて、「クロイツェル・ソナタ」という小説を執筆したそうです。※2

ベートーヴェンの影響力が半端ないですね。

時代や国は違うけれど、僕が好きな日本のロックバンド「Boowy」のボーカルだった氷室京介氏を思い出したよ。

Boowy解散後、ソロデビューした氷室京介氏。

そのファーストアルバムが「フラワーズ・フォー・アルジャーノン」だった。

アメリカの作家であるダニエル・キイス氏の小説「アルジャーノンに花束を(Flowers for Algernon)」からインスピレーションを受けて作られたみたいだよ。

氷室京介氏のファーストアルバムに収められた「DEAR ALGERNON(ディア アルジャーノン)」は、僕の大好きな曲のひとつ!

ここからはベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第9番「クロイツェル」を聴いた、わたなびはじめの感想をご紹介します。

【 】は、今回のCDの演奏時間です。

■第1楽章【14分16秒】

ヴァイオリンの重めでテンポ遅めの旋律で始まり、ゆっくりとしたピアノがその後を引き継ぎます。その後も、ヴァイオリンとピアノのやり取りが繰り返されますが、間もなく激しい曲調に一転します。

テンポのよいピアノとヴァイオリンの織り成す旋律が緩急を付けながら進行します。ヴァイオリンとピアノで交互に繰り返される主題。

ピアノの小刻みで美しい音色の上を、ときに激しく、ときに伸びやかに、ヴァイオリンが走ります。

聴いていて飽きのこない楽章です。激しさを感じはしますが、興奮状態にはなりませんでした。心を落ち着かせるというよりも、落ち着いた心で聴きたいと感じた楽章です。

■第2楽章【16分02秒】

激しい中に終わりを迎える第1楽章とは一転して、ゆるやかな調べで始まります。ピアノの美しさが印象的です。

第1楽章よりも長いので、やはり退屈しない工夫がされている感じがします。ここでもヴァイオリンとピアノの掛け合いが美しい。

中盤のヴァイオリンはロマンチックでステキ。終盤に差し掛かると、小鳥のさえずりのようにも聞こえます。

■第3楽章【8分47秒】

爽やかで穏やかな第2楽章でゆったりしたところを、バンっと目を覚まされるような感じで始まります。ここでも激しさと穏やかさが交互に繰り返され、その合間には小刻みでテンポのよいリズムが踊る感じです。

退屈感はありません。明るい表情の楽章です。

曲全体を通じて、ヴァイオリンとピアノの掛け合いが巧みな印象を受けました。リズムを刻むピアノに彩を添えるヴァイオリンの音色が美しいです。

「あれっ!どこかで聴いたことあるかも…」と思う短いフレーズもありました。

クロイツェルは、とにかく退屈しないで楽しく聴くことができる1曲です。

「クロイツェルを聴くのにピッタリの場面はどのようなときなのか?」を、日常生活からセレクトしてみました。

- 【第1楽章】

寝起きではなく、通勤途中。 - 【第1楽章】

片づけをするとき。(出てきたアルバムや手紙で手を止めないために) - 【第2楽章】

仕事で緊張する場面を乗り越えてゆっくりしたいとき。 - 【第2楽章】

晴ればれとした休日の午前中。 - 【第2楽章】

ヘッドフォンで聴きながら、ピッタリハマる魚の動きを水族館で探すとき。 - 【第3楽章】

心がウキウキしているとき。(私にはそれほどありませんが…。) - 【第3楽章】

欲しかった商品を通販で購入して届くのを待ているとき。

正直、少し無理を感じるものもありました。(すみません…。)

でも、日常生活にピッタリのクラシック音楽を見つけていると、こころの安定のためにもいいと思います。

音響の良い小さめのナホールで、生の演奏を聴いてみたくなりました。

※2:出典「ヴァイオリンソナタ第9番 (ベートーヴェン)」ウィキペディアより。

まとめ

- クロイツェルは楽章ごとに様々な表情を見せてくれる一曲。

- 退屈感はほとんどなし。

■関連CDのご案内です。

↓