ワーグナーの代名詞といえば歌劇・楽劇ですよね。

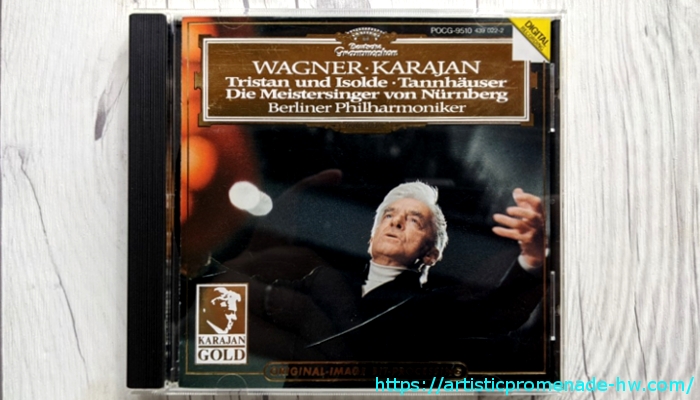

カラヤン・ゴールドシリーズにもワーグナー作品から選りすぐりの楽曲が収められたCDが発売されていました。それが「カラヤン / ワーグナー管弦楽作品集」です。

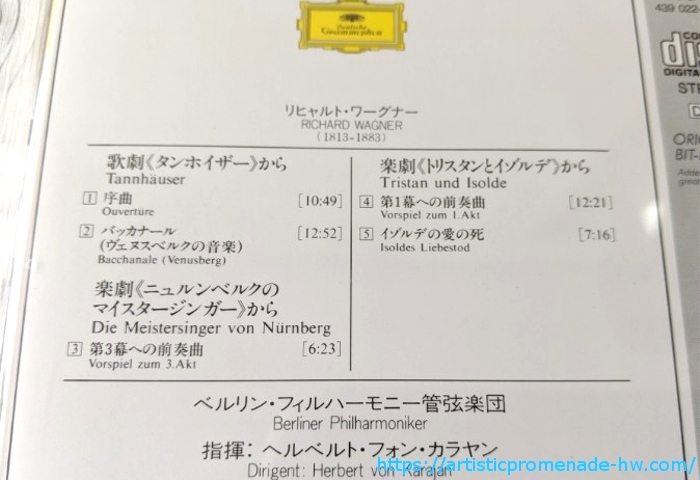

「カラヤン / ワーグナー管弦楽作品集」は、ワーグナー・歌劇&楽劇から5曲がピックアップされて1枚に収録されています。

- 歌劇「タンホイザー」から序曲&バッカナール

- 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」から第3幕への前奏曲

- 楽劇「トリスタンとイゾルデ」から第1幕への前奏曲&イゾルデ愛の死

今回は楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」から、第3幕への前奏曲をご紹介します。

■カラヤン / ワーグナー管弦楽作品集

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- ドイツ・グラモフォン カラヤン・ゴールドシリーズ

- 発売:ポリドール株式会社【POCG-9510】

ワーグナー作曲・楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」とは

ニュルンベルク

ニュルンベルク楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」を作曲したのは、ドイツの名作曲家のひとりであるリヒャルト・ワーグナーです。ワーグナーは1800年代に活躍した作曲家ですが、作品はその後も演奏、上演され続けています。楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」もそのひとつです。

全3幕・15場で構成されていて、上演すると4時間を超える大作です。ワーグナーには珍しい「喜劇」であるだけでなく、神話(伝説含む)が題材になっていない作品です。

新しいアレンジも良いとは思うけれど、作品当初の舞台設定も楽しみたいと思うな。

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」をご紹介するにあたり、タイトルに含まれている2語について理解するとより楽しめると思います。簡単に説明しますね。

ニュルンベルクについて

ニュルンベルク

ニュルンベルクニュルンベルクはドイツ連邦共和国の南部にある郡独立市です。現在は50万人ほどが暮らしているので、東京都の江東区くらいの人口でしょうか。

旧市街地には中世の城壁が残っているようです。歴史を感じられそうですね。

ニュルンベルクは重要な交易路が交わる交通の要衝であったため、中世にも栄えていたようです。

16世紀頃のニュルンベルクが楽劇の舞台に設定されました。

マイスタージンガーって何?

ニュルンベルク【街並み】

ニュルンベルク【街並み】「マイスタージンガー」という言葉は、「マイスター(マスター)」と「ジンガー(歌手)」に分けて考えると理解しやすいと思います。

日本語に訳すと、「親方歌手」とか「師匠歌手」でしょうか?なんか変ですね。

実はこの「マイスター」という称号、中世~近世におけるドイツの手工業ギルドが付与したもののひとつです。

マイスター制度とは、高等職業能力資格認定制度のこと。オーストリアやスイス、ベルギーにも同じようなマイスター制度があるようです。

ドイツには170ほどのマイスター資格が存在するようで、手工業の他にも工業、商業、農業、家事といった大枠のジャンルが存在します。

見習い工(徒弟)からはじめて働きながら職業学校に通い、1年程の放浪修行で専門知識や技能を身に着けます。そうして熟練工の試験を受け、高等職業学校でさらに腕を磨きマイスター試験を受ける。このような過程を経て、「マイスター」を名乗れるようになるのです。

現在の日本にも技能士という国家資格がありますよね。

カール・レイモンというハムのお店。

母校の近くにあるお店で、美味しいんだよ!

話をマイスタージンガーに戻しますね。

先にご紹介したニュルンベルクは、中世にはマイスタージンガー文化が栄えていたようです。歌のマイスターですから、相当な歌い手たちだったのでしょう。

そんな歌の上手な人々が繰り広げる楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」とは、どのようなお話なのでしょうか?

ニュルンベルクのマイスタージンガーのあらすじ

ニュルンベルク【街並み】

ニュルンベルク【街並み】舞台は16世紀中頃のニュルンベルク。主人公はハンス・ザックスという靴屋の親方です。

まずは聖カタリーナ教会でのできごとから始まります。若い騎士のヴァルターは、金細工師の娘エファと一目ぼれし合っていました。

ところがエファは、翌日開催されるヨハネ祭の歌合戦の優勝者にプロポーズされることになっていたのです。そしてこの歌合戦に参加できるのは、「マイスタージンガー」の資格保持者だけだったのです。

ヴァルターはマイスタージンガーではないですから、靴職人の弟子ダフィトに歌の作法を教わることに。ダフィトにしてみれば、突然「マイスタージンガー」になりたいなんて言っているヴァルターに歌を教えるなんて無理難題に思えたことでしょう。しかもヴァルターには、覚えなければならない歌の規則があるのですから…

失礼な表現ながら、優勝賞品のごとく扱われるエファの人気は相当なもの。エファに求婚したいと思う男性は一人ではありません。

場面は変わり、会場には12人のマイスター(1人病欠)が集まります。

エファの父親・金細工師のポークナーは、歌合戦の優勝者にエファと全財産を与えると宣言します。一応エファには、求婚された際の拒否権だけは与えられます。

そんな中、ヴァルターのマイスター資格試験が実施されます。ところが…、歌の形式がめちゃくちゃなため、残念ながら「不合格」に…

会衆は去っていきますが、靴屋の親方ザックスだけが残り、ひとりで思いを巡らします。

自分の決断に迷いを感じはじめるエファの父親ポークナー。ザックスはエファのヴァルターに対する想いを確信します。

一方のヴァルターは、自分を「不合格」にしたマイスターたちに憤りを抱き続けています。そこでエファとの駆け落ちを考えるのです。しかし、ザックスに阻まれます。

その後、街では騒動が起こりますが、なんとか鎮静化します。

場面はザックスの工房へと移ります。ザックスのもとにやって来たのはヴァルターでした。何やら不思議な夢をみたと告げるのです。

ザックスはヴァルターに、マイスターになるための歌の規則を教えつつ、夢を題材に歌を作ります。ところが歌の途中で二人は部屋を離れます。部屋には歌の続きが書かれた紙が残されていました。

入れ替わるように入ってきたのはエファに想いを寄せるベックメッサー。ベックメッサーはザックスの書いた歌を見て、とある勘違いをします。「ザックスがエファに求婚したがっている!?」と。

部屋に戻ったザックスに、ベックメッサーは歌の書かれた紙を突き付けて非難の声を浴びせます。ザックスは、ベックメッサーが歌泥棒にならないようにとなだめつつ、歌の書かれた紙をプレゼントします。ベックメッサーは、ザックスの歌なら優勝は確実だと思い意気揚々と立ち去ります。

次に部屋にやって来たのはエファでした。結局のところヴァルターのことが気がかりなのです。

着替えから戻ったヴァルターと会ったエファは、先ほどの歌の続きを歌いあげます。ザックスは二人がすばらしいカップルだと実感し、自分の中に残っていたエファへの思いを捨てます。そして、先ほどの歌に題名を付けます。

クライマックスは、ヨハネ祭が開催されるペグニッツ河畔の野原へと場所を移します。そして歌合戦が始まるのでした。

ザックスの歌の書かれた紙を手にしたベックメッサーは、歌いなれないこともあり歌詞を間違えてしまいます。笑いものとなったザックスは退場してしまいます。

そしてヴァルターが歌うことに。その歌のすばらしさに、親方やエファを含む観衆は沸き上がります。

前回「不合格」にされたという複雑な思いもありましたが、マイスターの称号を受けたヴァルター。歌合戦の優勝者となり、エファと結ばれるのでした。

リヒャルト・ワーグナーとは

19世紀ドイツで楽劇王と呼ばれたリヒャルト・ワーグナーについては、『すぐわかる!リヒャルト・ワーグナーとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ワーグナー作曲・楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第3幕への前奏曲について

ここからはヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団が演奏する楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第3幕への前奏曲の感想をお伝えします。

【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第3幕への前奏曲【6分23秒】

重くて静かな暗い雰囲気で曲が始まります。その後まもなく、明るさが感じられる表情を見せてきます。

曲の中盤は、穏やかで落ち着いた旋律。心の揺らぎをイメージさせられます。

終盤は多少ざわついた気持ちになる場面もありますが、全体を通じて大人の落ち着きを感じます。

約6分半の曲ですが、これといって劇的な場面のない曲です。決して非難しているのではなく、ワーグナーの壮大さをこの1曲で感じるのは難しいということです。

しかし、「カラヤン / ワーグナー管弦楽作品集」を1つの作品としてとらえた場合には、非常に重要な役割を果たしていると思います。3つの歌劇&楽劇から、まるで組曲のように選曲&再構築したかのような印象を受けます。

おそらくカラヤンは、「カラヤン / ワーグナー管弦楽作品集」をひとつの録音作品として位置付けて制作したのだろうと推測します。

タンホイザーに始まり、ニュルンベルクのマイスタージンガーを経てトリスタンとイゾルデで終わる。これこそ壮大な楽劇の短縮版と言えるのではないでしょうか?

まとめ

- 第3幕への前奏曲からは、ワーグナーの壮大さは感じにくい。

- 「カラヤン / ワーグナー管弦楽作品集」をひとつの作品とみなすと、非常に重要な役割を果たしている曲と言える。

■関連CDのご案内です。(ゴールドシリーズではありません。)

↓