20世紀の作曲家ウォルトンが、ハイフェッツの委嘱で作曲したヴァイオリン協奏曲。

ヤッシャ・ハイフェッツといえば、「ヴァイオリニストの王」と呼ばれた20世紀を代表する名ヴァイオリニストです。

作曲家ウォルトンにしてみれば、ハイフェッツからの委嘱は大変な名誉だったと思われますが、作曲には苦難がともなっていました。

そんな経緯を持つヴァイオリン協奏曲に、大変興味をそそられてしまいます。

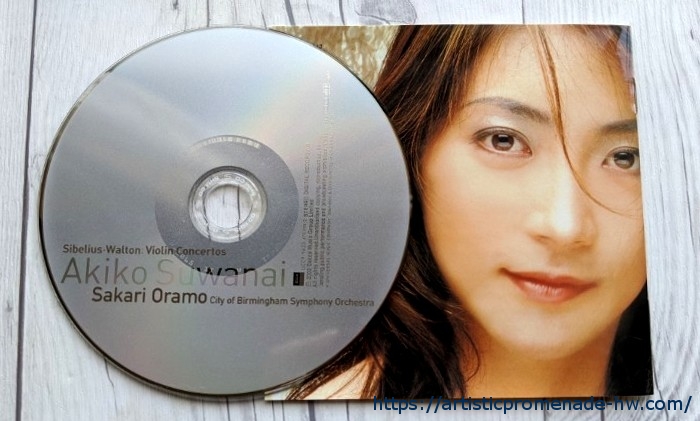

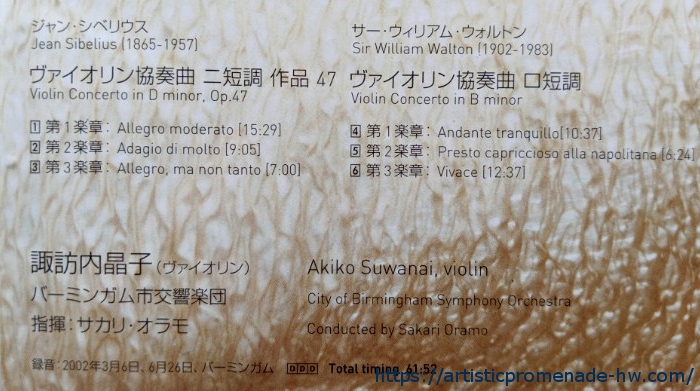

今回は、ヴァイオリニスト・諏訪内晶子さんの独奏とサカリ・オラモ指揮、バーミンガム市交響楽団の演奏で楽しみました。

■諏訪内晶子/シベリウス、ウォルトン:ヴァイオリン協奏曲

- ヴァイオリン:諏訪内晶子

- 指揮:サカリ・オラモ

- 演奏:バーミンガム市交響楽団

- レーベル:DECCA(デッカ)

- 発売元:ユニバーサル ミュージック株式会社【UCCP9633】

ウォルトン「ヴァイオリン協奏曲」とは

ウォルトンはヴァイオリン協奏曲を1938年(昭和13年)から1939年(昭和14年)にかけて作曲しました。

作曲のキッカケとなったのは、名ヴァイオリニスト ヤッシャ・ハイフェッツからの委嘱でした。

それ以前に、ウォルトンは「ヴィオラ協奏曲」を作曲していて、ハイフェッツは友人からその曲のすばらしさを聞いていたのです。そこで「ヴァイオリン協奏曲」を作曲して欲しいということに。

しかしハイフェッツからの委嘱は、ウォルトンにとっては相当のプレッシャーになったようです。何しろ、「ヴァイオリンの王」とまで言われるハイフェッツです。

普通の出来ではダメですよね。すばらしくて当たり前というように、ウォルトンの作曲に対するハードルはかなりの高さになっていたことが想像できます。

作曲は思ったように進まず、自分がヴァイオリンを弾けないことが負の作用をもたらしたのです。さらにはウォルトン自身の作曲家としての自信も失いかけてしまったようで、友人に相談し、励まされたこともありました。

そのような過程を経て完成したヴァイオリン協奏曲は、1939年12月7日に初演を迎えます。ヴァイオリン独奏はもちろんハイフェッツが行ない、指揮ロジンスキー、クリーヴランド管弦楽団による演奏でした。

残念ながら作曲したウィルトン自身は、その初演に立ち会うことができませんでした。

ウォルトンがヴァイオリン協奏曲の演奏を聴いたのは2年後の1941年(昭和16)11月1日です。このとき指揮はウォルトン自身が行ないましたが、ソリストはハイフェッツではありませんでした。

その後ウォルトンは、1943年(昭和18年)にオーケストレーションに変更を加え改訂しています。現在演奏されているのは、おもにこの改訂版です。

ウォルトンとは

イングランド・マンチェスター【サルフォード付近】

イングランド・マンチェスター【サルフォード付近】サー・ウィリアム・ターナー・ウォルトンは20世紀に活躍したイギリスの作曲家です。

ウォルトンは、1902年(明治35年)3月29日、イギリス・イングランド・ランカシャー州オールダムで誕生しました。

1912年(明治45年・大正元年)にオックスフォード聖歌隊学校に入ります。10歳のことでした。

1916年(大正5年)、オックスフォード大学クライスト・チャーチ校に入学します。しかしウォルトンは卒業していません。退学の道を選び、作曲活動に専念するためでした。

ウォルトンは弦楽器用の協奏曲を3つ作曲しています。

| ヴィオラ協奏曲 |

作曲:1929年 改訂:1961年

|

|---|---|

| ヴァイオリン協奏曲 |

作曲:1939年 改訂:1943年

|

| チェロ協奏曲 |

作曲:1956年 改訂:1975年

|

ウォルトン自身はピアノや弦楽器などの演奏に長けていたわけではありません。しかも作曲に関する指導を誰かに師事した経験はなく、ほぼ独学だったと言われています。

ウォルトンの活躍の場は、いわゆるクラシック音楽の枠に留まらず、映画音楽でも有名です。「逃げちゃ嫌よ」「お気に召すまま」「ヘンリィ五世」「ハムレット」「リチャード三世」など、14作ほど映画音楽を作曲しています。

交響曲に関しては、「交響曲第1番」と「交響曲第2番」を作曲しました。「交響曲第3番」も作曲していましたが、未完成に終わっています。

1951年(昭和26年)には、ナイトの称号に叙せられるという栄誉を賜っています。

ウォルトンはブリテンと並び、20世紀のイギリスを代表する作曲家です。

1983年(昭和58年)3月8日、ウォルトンは80歳で亡くなりました。

諏訪内晶子とは

諏訪内晶子さんについては、『すぐわかる!諏訪内晶子とは|ストラディバリウス「ドルフィン」を奏でる』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ウォルトン作曲「ヴァイオリン協奏曲」について

楽器の演奏が得意でなくても、作曲できるものなのか?

ウォルトンのことを考えると、そのように感じてしまいます。しかも作曲についても独学ですよ!

想像の域を出ませんが、ウォルトンは彼なりの音楽理論を確立していて、楽器を弾けないからこそ演奏する側への忖度なく、曲重視の姿勢でよい作品を作り上げることができたのかもしれません。(ハイフェッツの委嘱にプレッシャーを感じてはいましたが…)

ここからは各楽章ごとの感想をお伝えします。

■第1楽章

出だしから哀愁が漂います。ヴァイオリンの切ない響きが印象的です。

お祭りのような部分がチラリと顔をのぞかせ、ヴァイオリンも小刻みで激しさを増していきます。その次はロマンティックな雰囲気に。

その後は短いながらもお祭りのような様相をみせ、再びヴァイオリンに切なさが戻ってきます。最後は静かに終わります。

■第2楽章

第1楽章とは雰囲気がガラリと変わり、プレッシャーを感じる幕開け。その後は落ち着きを取り戻しますが、随所にハッとさせられるような音が響きます。ヴァイオリンもアグレッシブ。どことなく落ち着かない雰囲気が続きます。

ヴァイオリンの高音が美しい!

終盤、平穏が突然打ち砕かれたように緊張感が高まります。ラストは唐突に。

■第3楽章

少しコミカルな感じで始まり、流麗なヴァイオリンへとつながります。音による表情(表現)が豊かなので、退屈ではありません。

中盤はオーケストラが活躍し、曲を盛り上げます。そして落ち着きと切なさが戻ってきます。

終盤も特別な盛り上がりを見せることはありません。

壮大さはありませんが、短い感情の起伏のようなモノでアクセントをつけているのだと思います。

ウォルトンのヴァイオリン協奏曲に華やかさはあまり感じませんが、だからといってつまらないということはありません。ただただ、ヴァイオリンの響きが美しいです。

近代のヴァイオリン協奏曲だという印象を受けました。

ハイフェッツのために作曲されたといってもいいウォルトンのヴァイオリン協奏曲ですが、女性の諏訪内晶子さんの演奏は男性とは違ったやさしさを表現されているように感じます。

しかも、諏訪内晶子さんの使用しているストラディバリウス(ドルフィン)は、「ヴァイオリンの王」ハイフェッツが使用していた楽器です。

演奏者を変えて、同じヴァイオリンがウォルトンのヴァイオリン協奏曲を奏でたというのも興味深いですね。

まとめ

- ウォルトンは20世紀のイギリスを代表する作曲家。

- ハイフェッツの委嘱によりヴァイオリン協奏曲を作曲。

- 諏訪内晶子さんの奏でるストラディバリウス(ドルフィン)はハイフェッツが使用していたもの。

■関連CDのご案内です。

↓