2020年(令和2年)は新型コロナウィルスの影響により、観光で他県に行くことは避けることに。

湘南の海に行きたい気持ちを抑えて、クラシック音楽鑑賞で心を満たそうと試みました。

選曲したのは、クロード・ドビュッシー作曲の交響詩「海」です。海の雰囲気は違いますが、海をイメージさせる作品であることは間違いなし。

カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で楽しみました。

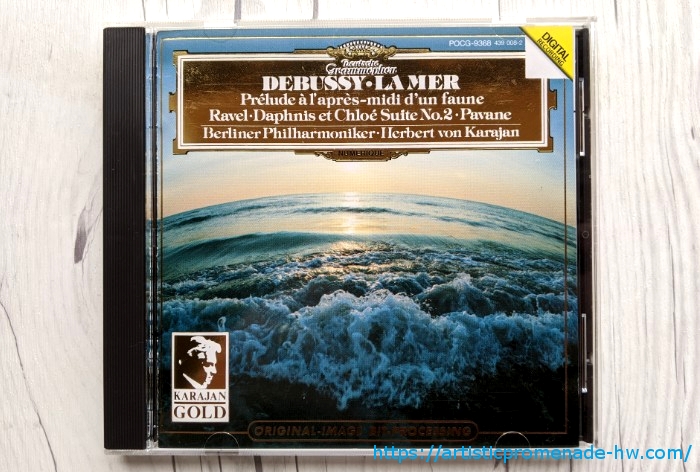

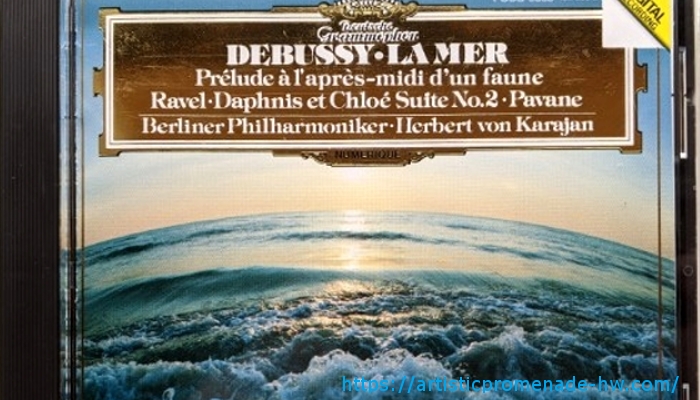

■カラヤン / ドビュッシー「海」:ラヴェル「ダフニスとクロエ」第2組曲他

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- ドイツ・グラモフォン カラヤン・ゴールドシリーズ

- 発売:ポリドール株式会社【POCG-9368】

クロード・ドビュッシー作曲 交響詩「海」とは

交響詩「海」(3つの交響的スケッチ)は、フランスの作曲家クロード・ドビュッシーが作曲した3楽章構成の管弦楽曲です。

ドビュッシーが「海」を制作したのは、1903年(明治36年)~1905年(明治38年)にかけてのことです。ドビュッシーが40~42歳くらいの時の作品ということになります。

交響詩「海」の構成は次の通りです。

【 】は、今回ご紹介しているCDの演奏時間です。

- 海の夜明けから真昼まで【8分57秒】

- 波の戯れ【6分53秒】

- 風と海の対話【8分08秒】

今回ご紹介しているCD『カラヤン / ドビュッシー「海」:ラヴェル「ダフニスとクロエ」第2組曲他』のブックレットには、ドビュッシーの両親は息子が船乗りになることを希望していたという趣旨の解説がありました。(これは知りませんでした。)

結局ドビュッシーは船乗りではなく音楽家への道を歩んだわけですが、海に対する何がしかの想いは持ち続けていたのかもしれませんね。

ドビュッシーが交響詩「海」(3つの交響的スケッチ)を作曲するにあたって影響したと伝えれているのが、葛飾北斎の冨嶽三十六景「神奈川沖浪裏」です。

曲名に「3つの交響的スケッチ」と付されているのも北斎の版画の影響なのでしょう。スケッチ(絵・版画)ではなく、音楽で海を題材とした心象風景を描いたと考えられます。

興味深いことに1905年(明治38年)に出版された交響詩「海」のオーケストラスコア(初版)の表紙には、冨嶽三十六景「神奈川沖浪裏」の一部が採用されていました。富士山は見えず、波にクローズアップされています。(ドビュッシーが眺めたであろう海は地中海だったと思いますが…)

交響詩「海」においてドビュッシーは、刻々と変化する海の景色をイメージさせるほど繊細で表情豊かな表現に成功しています。3楽章構成になっていますが、各楽章が互いに関連・影響しているのを感じることができます。

交響詩「海」の初演が開催されたのは、1905年(明治38年)10月15日のこと。カミーユ・シュヴィヤール指揮のもと、パリの民営オーケストラ「ラムルー管弦楽団」によって行なわれます。残念ながら、初演において高い評価は得られませんでした。

しかし、初演から3年後の1908年(明治41年)にドビュッシー自身の指揮でコロンヌ管弦楽団により再演され、成功を収めます。この成功をキッカケに、交響詩「海」は名作として認識されるようになっていくのでした。

当時の音楽関係者にはどのように解釈し、評価するべきかが手探りの状態だったのでしょう。交響詩「海」はある意味、聴き手側に変化を訴えかけた作品だったと言えますね。

クロード・ドビュッシーについて

作曲家クロード・ドビュッシーについては、『すぐわかる!クロード・ドビュッシーとは|その生涯と代表作』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:クロード・ドビュッシー 交響詩「海」について

湘南の海【2017年 江の島にて】

湘南の海【2017年 江の島にて】ドビュッシーの作曲した交響詩「海」のスコアに葛飾北斎の冨嶽三十六景「神奈川沖浪裏」が用いられたという事実は、新型コロナウィルスの影響で江の島をはじめとする湘南の海への行楽を自粛をしている私にとって、あながち的外れな選曲ではなかったことを意味しているのではないでしょうか。

とはいえ、湘南を音楽で感じたければ、サザンオールスターズやTUBE、湘南乃風といった方々の作品を聴くほうが、より効果的だったとは思います。

それはそれとして、ここからはドビュッシーの交響詩「海」を各楽章ごとにご紹介します。

■海の夜明けから真昼まで

静かな始まりです。どちらかというと不穏な印象を受けます。

徐々に日が昇ってきた感じが伝わってきます。

曲の中盤に差し掛かると海が表情を変えていくかのような描写も現れます。静けさののち、明るい雰囲気が支配的になっていきます。

楽章を通じて、波の揺らぎを感じます。

ラストの盛り上がりはティンパニが印象的です。ギラギラした感じの海ではないようです。

■波の戯れ

波の戯れというよりは、妖精でも登場するのではないかといった始まりです。

表情を変化させながら、波に日光がキラキラと反射している感じが伝わってきます。ここちよい揺らめきです。

嵐とまではいきませんが、後半には不安を感じる場面もあります。

非常に繊細な器楽演奏が求められていると思います。ハープは美しさと安心感を与えてくれますね。

■風と海の対話

これまでの2つの楽章とは雰囲気が違います。波の表情からは、油断してはいけない気配が漂っています。打ち砕くような波の力強さを感じる場面もあります。

中盤には印象が変わりますが、安定しない感じが支配的です。部分的には海の雄大さを感じます。

忙(せわ)しないわけではありませんが、常に不安を感じます。それでいて美しさも伝わってくるのが、曲全体としての特徴といえるでしょう。

終盤にはテンポが上がり激しい表情に。ラストは潔く終わります。

ドビュッシーの交響詩「海」でイメージさせられたのは、日本の演歌に時折りみられるような「男らしさ」や「厳しさ」をそれほど感じない「海」です。

楽器の用いられ方に少しだけ忙(せわ)しなさを感じますが、「波」を巧みに表現しているのだと理解しています。

葛飾北斎の冨嶽三十六景「神奈川沖浪裏」にみられる高波は感じられませんでした。私が思い描く湘南の海も感じられませんでした。

それでも「海」を音楽で表現していることは十分に伝わってきます。ドビュッシーの繊細さを感じずにはいられませんでした。

まとめ

- フランスで発行されたオーケストラ用スコア(初版)の表紙には、北斎の冨嶽三十六景「神奈川沖浪裏」が用いられた。

- 初演で高い評価を得ることはできなかった。

- 作曲者であるドビュッシーの指揮による再演で評価され始めた。

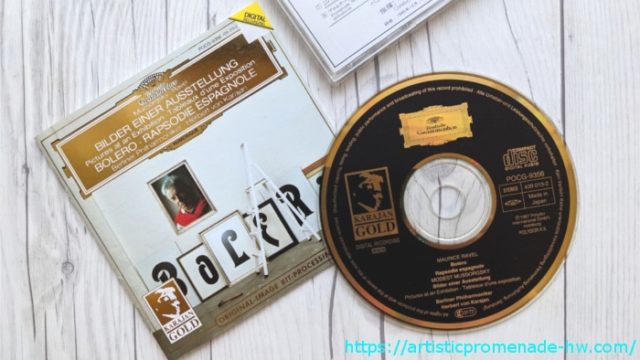

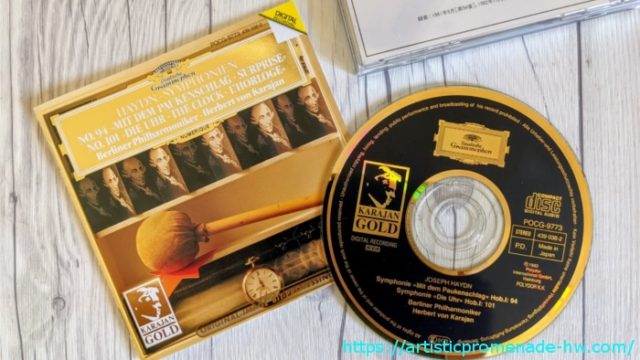

■関連CDのご案内です。

↓