「パヴァーヌ」って何のことか知っていますか?

モーリス・ラヴェルが作曲した「亡き王女のためのパヴァーヌ」を聴く際に感じた素朴な疑問です。

カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏を楽しみながら、パヴァーヌについても調べてみました。

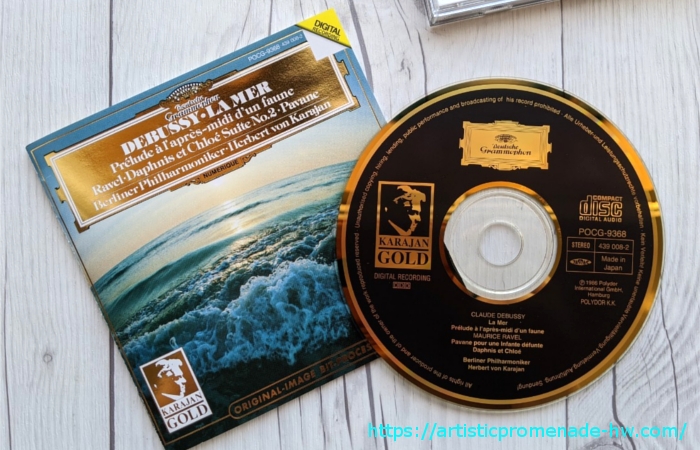

■カラヤン / ドビュッシー「海」:ラヴェル「ダフニスとクロエ」第2組曲他

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- ドイツ・グラモフォン カラヤン・ゴールドシリーズ

- 発売:ポリドール株式会社【POCG-9368】

モーリス・ラヴェル作曲「亡き王女のためのパヴァーヌ」とは

ルーブル美術館

ルーブル美術館モーリス・ラヴェルの作曲した「亡き王女のためのパヴァーヌ」のタイトルにある「パヴァーヌ」とは何のことなのでしょうか?

まずは「パヴァーヌ」について、次いで「亡き王女のためのパヴァーヌ」にまつわる話をご紹介します。

パヴァーヌとは

パヴァーヌとは、スペインを起源とするフランスの古い宮廷舞曲のことです。16世紀~17世紀のヨーロッパの宮廷に広く普及していました。

列を作ってゆっくりと威厳をもって踊られた組舞です。男女が会釈し、前後に移動しながら踊っていました。

テンポはゆっくりとした2拍子の場合が多かったようです。

パヴァーヌについて、今回ご紹介しているCD『カラヤン / ドビュッシー「海」:ラヴェル「ダフニスとクロエ」第2組曲他』のブックレットの解説もご紹介しますね。

「パヴァーヌ」とはスペインの古い宮廷舞曲。このゆるやかなテンポの舞曲は、葬送のさいに、教会の祭壇の前におかれたひつぎのまわりで近親者や知人によって踊られたという言い伝えが、スペインにはある。

出典:『カラヤン / ドビュッシー「海」:ラヴェル「ダフニスとクロエ」第2組曲他』

藁科雅美著 ブックレット 5ページ

パヴァーヌの起源にまつわるイメージが伝わってきますね。

「亡き王女のためのパヴァーヌ」について

モーリス・ラヴェルは1899年(明治32年)、パリ音楽院の在学中に「亡き王女のためのパヴァーヌ」の原曲(ピアノ版)を作曲しました。管弦楽版への編曲が行なわれたのは1910年(明治43年)のことです。

「亡き王女のためのパヴァーヌ」というタイトルからは、王女が亡くなった際に踊られたパヴァーヌの光景を思い浮かべるかもしれません。

しかしラヴェルによると、「スペインの宮廷で、昔、幼い王女が踊ったようなパヴァーヌ」といった意味合いのようです。「亡き王女」とは、「昔いらした王女」といったニュアンスなのでしょう。

「亡き王女」については、実在の人物を指しているわけではありません。これについては複数の説があるようですが、「亡き王女のためのパヴァーヌ」の作曲にまつわるエピソードが参考になるでしょう。

ラヴェルがルーブル美術館で鑑賞したディエゴ・ベラスケスの「マルガリータ王女の肖像画」に触発されてこの曲が誕生したというのです。

あえて「亡き王女」が誰か?の問いに答えるなら、ベラスケスの描いた幼く愛らしいマルガリータ王女ということになるかもしれませんね。王女がパヴァーヌを踊られたかどうかはわかりませんが…。

モーリス・ラヴェルとは

フランスの作曲家モーリス・ラヴェルについては、『すぐわかる!モーリス・ラヴェルとは|その生涯と代表作』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:モーリス・ラヴェル「亡き王女のためのパヴァーヌ」について

演奏時間約7分の「亡き王女のためのパヴァーヌ」。ラヴェルが24歳くらいの時にピアノ曲として作曲し、その約10年後に管弦楽版へと編曲した作品です。

「オーケストレーションの天才」と称されたラヴェルの音楽的技能を堪能したいと思います。

ここからはラヴェルの作曲した「亡き王女のためのパヴァーヌ」(オーケストラ版)の感想をお伝えします。

【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■亡き王女のためのパヴァーヌ【7分06秒】

金管楽器(ホルン)のやわらかく穏やかな旋律で静かに始まります。心が落ち着く雰囲気で、緑あふれる光景の物語の中に入り込んだかのようです。

全体的に抑制されていますが、美しいといった印象が残ります。抑制というよりは制御といった方がいいのかもしれません。

終盤に向かいつつ徐々に音量も増していきます。少しずつ、少しずつです。

ドラマチックさは感じませんが、繰り返される主題の旋律が印象と記憶にジワジワと浸透していくような感じがします。ハープがさりげなく、しかし効果的に幻想的な雰囲気を与えています。

美しい夢を見終わったかのように、静かに終わりを迎えます。

これはある種のヒーリング効果ですね。心が落ち着きます。

私のイメージ中に登場した王女らしき人物は、森を彷徨っていました。あくまでも個人的に思い描いた設定は「森の中」という感じでしたので。(勝手な妄想ですみません。)

ラヴェルはこのような曲も作っていたのですね。すばらしい!

管弦楽好きの私ですが、「亡き王女のためのパヴァーヌ」のピアノ版も聴いてみたくなりました。

まとめ

- パヴァーヌはスペインを起源とするフランスの古い宮廷舞曲のこと。

- 「亡き王女」は特定の人物を指しているわけではない。

- ラヴェルはベラスケスの「マルガリータ王女の肖像画」から曲のインスピレーションを得た。

■関連CDのご案内です。

↓