貸レコード屋ってご存知ですか?

私がラヴェル作曲のボレロを好きになったのは、貸レコード屋さんがある時代でした。その後時代は、レンタルCD~音楽ストリーミングサービスへと変化し続けています。音楽もデジタル配信される時代になったんですね。

なぜこのような話をするかというと、それくらい前からラヴェルのボレロが好きだったとお伝えしたかったのです。私が小学生の頃の話です。

オーケストラ演奏をはじめとするクラシック音楽を聴く機会の少ない人にとって、「クラシック音楽ってつまらない…」「クラシック音楽は退屈…」と感じてしまうもの。

そうなんです。

クラシック音楽を好きになるには「聴きなれる」ということが重要だというのが僕の持論なんだな。

オーケストラの演奏する曲でも、テレビドラマや映画のテーマ曲のように映像がイメージしやすいものには馴染みやすいんだけどね…

話を戻しますね。

私は小学生の頃から、母が好きだったラヴェルのボレロを聴いていました。そういった意味では「聴きなれていた」といえるかもしれません。

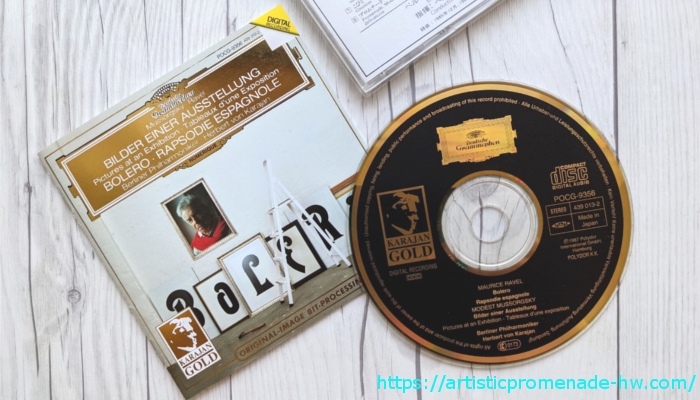

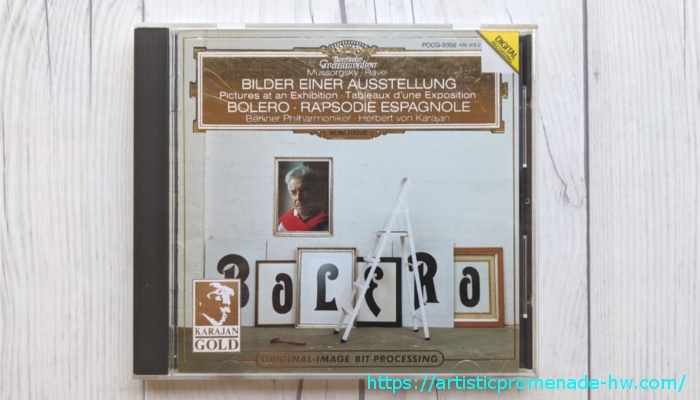

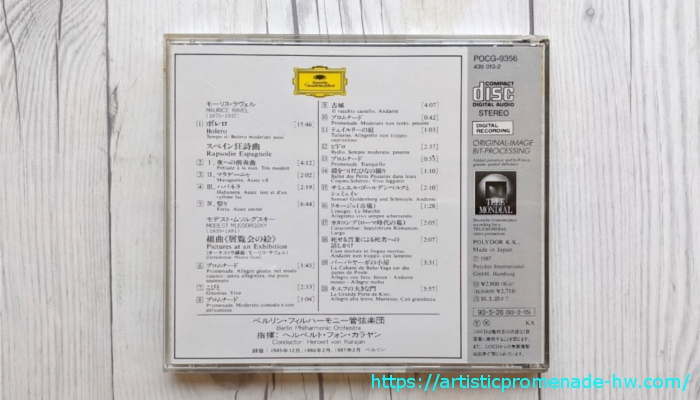

今回は、カラヤン・ゴールドシリーズからチョイスした「ボレロ」をご紹介します。

■ラベル:「ボレロ」「スペイン狂詩曲」/ムソルグスキー:「展覧会の絵」

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- ドイツ・グラモフォン カラヤン・ゴールドシリーズ

- 発売:ポリドール株式会社【POCG-9356】

ラヴェル作曲「ボレロ」とは

ボレロはラヴェルが1928年(昭和3年)に作曲したバレエ曲です。あと数年で100年経つことになりますね。

初演はパリ・オペラ座にて1928年(昭和3年)11月22日のこと。指揮者はヴァルテール・ストララムで、イダ・ルビンシュタインのバレエ団によって行なわれました。振付はブロニスラヴァ・ニジンスカ。

ボレロのバレエに物語が設定されていることはご存知でしたか?

舞台となるのはセビリアの酒場。一人の踊り子の足慣らしからはじまり、徐々に振りが大きくなっていくと周りにいた客も注目するようになり、ラストはみんなで踊るといった展開です。

映画「愛と悲しみのボレロ」のイメージが強かったので、このような設定があるのを知ったときには驚きました。

モーリス・ラヴェルとは

フランスの作曲家モーリス・ラヴェルについては、『すぐわかる!モーリス・ラヴェルとは|その生涯と代表作』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ラヴェル「ボレロ」について

ラヴェルの「ボレロ」の個人的・感想&エピソードをお伝えします。

【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■ボレロ【15分46秒】

終始小太鼓が鳴り続けます。小太鼓のみでスタートし、フルート、ファゴット、ホルン、トランペット、ヴァイオリン、ヴィオラ、オーボエ、クラリネット、チェロ、ピッコロ等へと楽器が入れ替わったり共に奏でたりします。

小~大へと徐々に盛り上がってく音の厚みを、巧みにかつダイナミックに構成したラヴェルの凄さを感じます。さらに、同じフレーズを繰り返すという、シンプルでありながらも印象に残る効果のインパクトは絶大です。

階段を静かに一歩ずつ上っていきながら徐々に力強さを増していき、最後にたどり着いた扉を思いっきり開くような情景が浮かびます。

ボレロは母が好きな曲でした。グラモフォンの廉価版のLPレコードが2枚ありました。

母はカラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団好きでもありました。私の「ボレロ好き」「カラヤン好き」「ベルリン・フィル好き」は、母の影響を受けていると自覚しています。

このような理由から、「ボレロ」は私にとってクラシック音楽の入り口的存在と言えます。

そういえば、テレビで放送された映画「愛と哀しみのボレロ」を観たことがありました。映画のクライマックスでジョルジュ・ドンが躍ったバレエ・シーンは、シンプルな振り付けながらも熱量が大きく、鬼気迫る迫力で目が釘付けになった記憶があります。

母が亡くなった際、借りていた家を短期間で引き払わなければならずレコードも処分してしまいましたが、「愛と哀しみのボレロ」のサウンドトラック(LP)も持っていました。

生で聴くボレロは、それはもう素敵の一言。

演奏者の緊張感が伝わってきて、演奏後、小太鼓奏者には盛大な拍手が送られていたぞ。

ボラボー!

今回、カラヤン・ゴールドシリーズ【POCG-9356】を聴く際も大音量で聴きたかったのですが、近隣の迷惑を考慮してほどほどのボリュームで我慢しました。

ボレロはこれからも聴き続ける楽曲になると思います。いつの日か、近隣に迷惑をかけずに大迫力の音量でクラシック音楽を楽しめるようになりたいと思ってしまいました。

まとめ

- ボレロはラヴェルが1928年に作曲したバレエ音楽。

- ボレロがラヴェルの代表作。

- 組曲「展覧会の絵」のオーケストラ編曲でも有名。

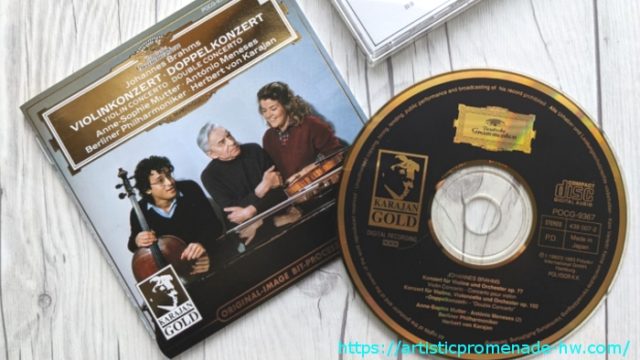

■関連CDのご案内です。(カラヤン・ゴールドシリーズではありません。)

↓