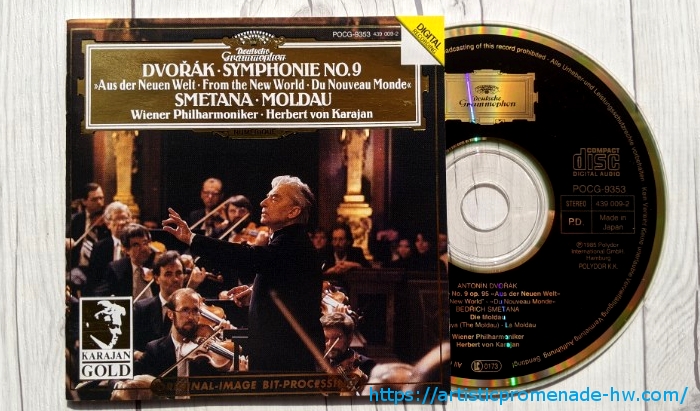

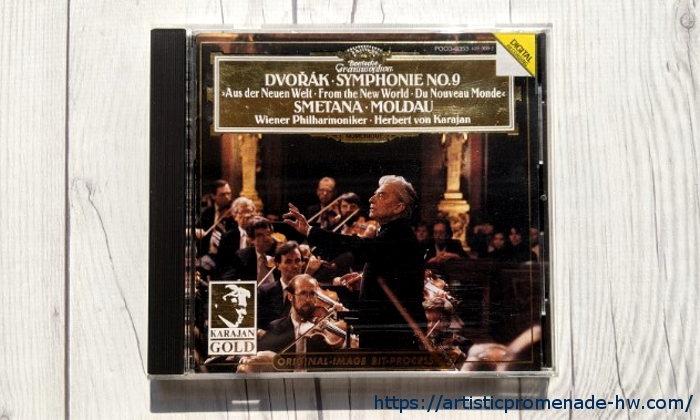

カラヤン・ゴールドシリーズでお気に入りの作品のひとつ、ドヴォルザーク作曲の「交響曲第9番≪新世界より≫」。

かつてボクシングOPBF東洋太平洋チャンピオンだった坂本博之選手の防衛戦を後楽園ホールに観に行った際、入場曲として使用されていたのを思い出します。

カラヤン&ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で楽しみました。

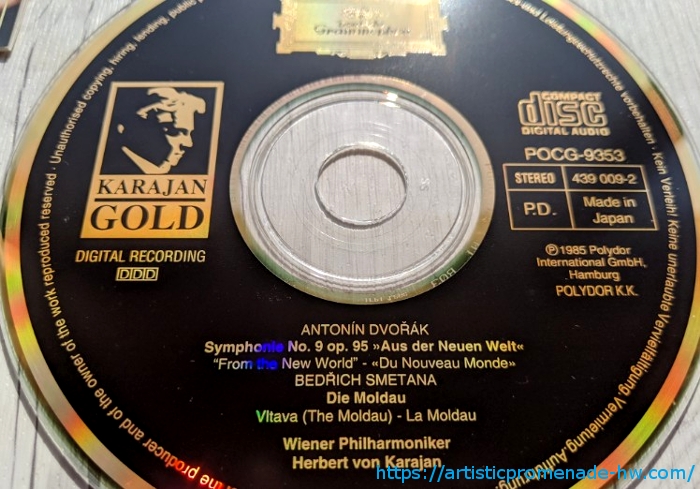

■ドヴォルザーク:交響曲第9番≪新世界≫/スメタナ:交響詩≪モルダウ≫

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

- ドイツ・グラモフォン カラヤン・ゴールドシリーズ

- 発売:ポリドール株式会社【POCG-9353】

ドヴォルザーク作曲「交響曲第9番≪新世界より≫」とは

交響曲第9番「新世界より」は、ドヴォルザークがアメリカにいた1893年(明治26年)に作曲されました。

4つの楽章で構成されいるこの作品は、言わずと知れたドヴォルザークの代表曲のひとつです。日本でも人気の高い交響曲で、ベートーヴェンの「運命」、シューベルトの「未完成」とともに、3大交響曲と呼ばれることもあります。

以前住んでいた近所の区民センターで行なわれたコンサートだったよ。

「新世界より」とは、新世界であるアメリカから、ドヴォルザークの故郷ボヘミアへのメッセージだったと言われています。

ドヴォルザークとは

ドヴォルザークの生涯については『すぐわかる!アントニン・レオポルト・ドヴォルザークとは|その生涯と代表作』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ドヴォルザーク作曲「交響曲第9番≪新世界より≫」について

あれは後楽園ホールでの出来事でした。元プロボクサー・坂本博之選手のOPBF東洋太平洋ライト級タイトルマッチ(防衛戦)を観に行ったときのこと。「平成のKOキング」や「和製デュラン」の異名を持つ坂本選手が、世界タイトルマッチに挑む少し前のことでした。

メインイベントの試合時間を迎え、友人と興奮気味に坂本選手の入場を待っていたとき、この曲が流れ始めたのです。それがドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」の第4楽章でした。

「デーデンッ、デーデンッ、デーーデンッ」と曲に合わせて、心のボルテージが上がっていきました。試合は坂本選手のフックでKO勝ちだったと記憶しています。

音楽とスポーツが融合して、記憶に刻まれた体験でした。

ドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」については、それ以前から知っていました。

第2楽章は夕方になると町で流れていましたし、とにかく第4楽章は耳にする機会が多かったですから。

しかし、第1楽章から順に第4楽章までを通して聴いた最初の記憶はハッキリとしません。おそらく、今回ご紹介しているカラヤン指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏のCDを聴いたのが最初ではないかと思います。

私は第1楽章と、第3楽章から第4楽章に移っていく過程が好きで、気分を盛り上げたいときなどに聴いています。

それでは各楽章ごとに感想をお伝えします。【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■第1楽章【9分58秒】

徐々に靄(もや)が晴れていくように始まるも、すぐに劇的な打撃音が加えられます。その後は少し不気味さを保ちつつ、音の強弱と明暗の対比のような構成で盛り上がりをみせます。

第1主題と第2主題がともに印象的です。激しさと軽快さが入り混じったような、感情に訴えるチカラを持った楽章です。

新世界よりの魅力は第4楽章だけでなく、ここから始まっているのを実感します。

■第2楽章【12分27秒】

耳馴染みのあるメロディラインに、どこか故郷をイメージしてしまいます。激しさを伴う楽章が3つ存在するこの曲で、唯一やすらぎを感じられる部分でもあります。

後半からはリズミカルになり、壮大さが加わり第1楽章の主題が再現される場面もあります。

物思いにふけりたいときにピッタリです!

■第3楽章【8分36秒】

第2楽章の静寂が吹き飛んで、低音で刻まれる弦楽器によりハラハラ感が迫ってきます。さらにはティンパニーの打撃音が緊迫感を増強します。

優雅な表情を見せる場面もありますが、基本は緊迫感!気持ちが引き締まります。

この楽章を聴くとなぜかスターウォーズ エピソード3の場面を思い出してしまいます。オビ=ワンとアナキンが一騎打ちを繰り広げる場面です。

■第4楽章【11分25秒】

この楽章は、最も有名なクラシック音楽のひとつではないでしょうか?

第1主題はホルンとトランペットが受け持ち、第2主題は主にフルートとクラリネット、そしてチェロが担当しています。

ただ激しいだけではなく、第2楽章を想起させる部分もあります。それでいて聴く側の鼓動はどんどん高鳴っていきます。

ラストは壮大さと緊迫感が入り混じり、静かに終わります。

ドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」は、非常にまとまりの良い交響曲です。全体で約40分強の演奏時間ですが、だらけることなく聴いていられます。

そういった楽曲構成も、何度も聴きたくなる魅力の一要素なのかもしれません。

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団についてと感想

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団といえば、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団と並んで世界屈指の名門オーケストラです。

その運営は少し複雑です。

ウィーン・フィルの楽団員になるには国立歌劇場管弦楽団のメンバーでなければならない。そのなかの有志が国立歌劇場の公務員としての仕事がオフのときに、コンサートを開く際に、ウィーン・フィルと名乗る。したがって、ウィーン・フィルと国立歌劇場管弦楽団は、メンバーこそ重なるが、組織としては全く別のものだ。

出典:『カラヤン帝国興亡史』中川右介著 幻冬舎新書 55ページ

ウィーン・フィルの場合、指揮者や演奏する曲目はオーケストラ側が自主的に決めて運営されています。

2020年(令和2年)のニュー・イヤー・コンサートの中継では、中谷美紀さんと旦那様であるウィーン・フィルのビオラ奏者ティロ・フェヒナー氏が出演されていました。

ウィーン・フィルの楽団員の方々は、国立歌劇場管弦楽団の公務員としての収入の他に、ウィーン・フィルとしてのコンサートやCD等の収入も入ることになるのでしょう。

これなら音楽で安定した生計を立てられて、経済的に困ることはなさそうですね。そういった経済的基盤を担保に、ウィーン・フィルのすばらしい演奏が実現されているとも言えます。もちろんそれだけではなく、楽団員が音楽に対する愛情や情熱をお持ちであることは容易に想像できます。

いずれにしても、ヘルベルト・フォン・カラヤンとウィーン・フィルとの付き合いは長く(ずっと掛かりきりという意味ではありませんが)、このドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」における演奏の完成度は非常に高いです。

作品においては、カラヤンの要求に対して、ウィーン・フィルメンバーがしっかりと応えている感じが伝わってきます。

私にとってカラヤン・ゴールドシリーズの「ドヴォルザーク・交響曲第9番≪新世界より≫」は、おそらく一生涯聴き続ける作品になることでしょう。

まとめ

- ドヴォルザークがアメリカで故郷に向けて書いたメッセージ。

- 緊迫感と迫力、穏やかさが見事に融合された楽章構成。

- カラヤンとウィーン・フィルの一糸乱れぬ名演奏!

■関連CDのご案内です。(※カラヤン・ゴールドシリーズではありません。)

↓