J・S・バッハが作曲した「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第2番 イ短調」をヘンリク・シェリング(ヴァイオリン)で楽しみました。

「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第2番 イ短調」にまつわるエピソードと個人的な感想をお伝えします。

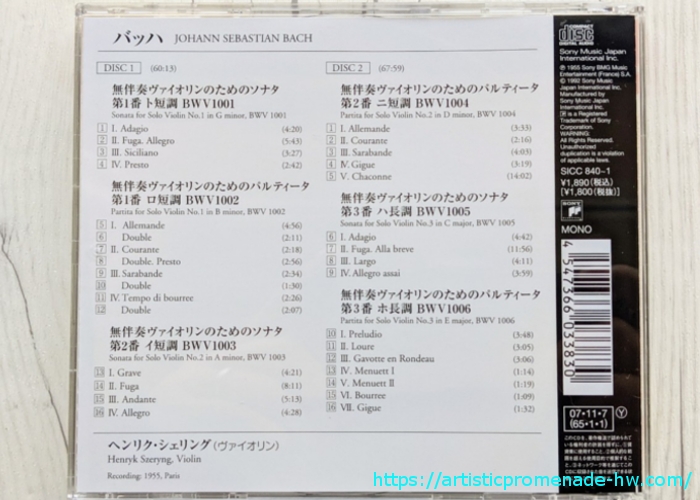

■バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ(全曲)シェリング

- ヴァイオリン:ヘンリク・シェリング

- 2枚組:MONO

- Sony Music Japan International Inc【SICC840-1】

J・S・バッハ「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第2番 イ短調」とは

1720年(享保5年)、J・S・バッハはアンハルト=ケーテン侯国宮廷楽長を務めていた時期に「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV1001~1006」を作曲しました。

「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第2番 イ短調 BWV1003」は、ヴァイオリンの独奏曲である「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV1001~1006」の1曲です。「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第1番 BWV1001」と同じく4楽章編成の教会ソナタ形式で構成されています。

「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第2番 イ短調 BWV1003」は、J・S・バッハ自身による「クラヴィーアのための編曲 BWV964」も残されています。

「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第2番 イ短調 BWV1003」は、重厚すぎない聴きやすい楽曲です。

J・S・バッハとは

18世紀にドイツで活躍した音楽家ヨハン・セバスティアン・バッハ(J・S・バッハ)については、『すぐわかる!J・S・バッハとは|「音楽の父」「ドイツ3大B」の生涯について』をご参照ください。

ヘンリク・シェリングとは

ポーランド出身で、のちにメキシコに帰化した名ヴァイオリニストヘンリク・シェリングの生涯については「すぐわかる!ヘンリク・シェリングとは」をご参照ください。

わたなびはじめの感想:J・S・バッハ「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第2番 イ短調」について

ここからはヘンリク・シェリングが演奏する「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第2番 イ短調」の感想をお伝えします。

【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■第1楽章 グラーヴェ【4分21秒】

「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第1番」の第1楽章を感じさせる始まり方です。

悲哀を感じる旋律がきめ細やかで丁寧に紡がれていきます。厳粛さは感じますが重々しくはなく、優雅さが漂っています。音の上下がしなやかでドラマチックです。

上手く表現できませんが、悲しみを伴う美しさを持った楽章のように感じました。

■第2楽章 フーガ【8分11秒】

「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第2番 イ短調」全曲を通じて、中心的な楽章だと思います。長いフーガです。

耳に残る旋律が多く、表情豊かで、聴き心地の良さを感じます。この旋律なら優雅に踊ることができるかもしれません。(私は無理ですが…)

シンプルでありながら、楽章の印象としては多少の複雑さを感じます。いろいろな表情を持っているためでしょう、退屈さを感じません。

■第3楽章 アンダンテ【5分13秒】

単独で演奏されることもある第3楽章。

静かな出だしは、小川の流れる小さな森を感じさせます。朗(ほが)らかさが楽章の雰囲気を支配しています。

悲しさや切なさというよりも、ゆったりとくつろげる感じです。美しい!

■第4楽章 アレグロ【4分28秒】

前の3楽章とは雰囲気がガラリと変わり、早めのテンポの音が畳みかけてくるようです。ヴァイオリン単独で演奏していることを忘れそうになります。

少し情熱的で不安定さを抱えるドラマチックさ。個人的には大好きな雰囲気です。

「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第2番 イ短調」は、シンプルなのに音楽の世界に引き込まれていくかのような楽曲です。ヴァイオリン1本でこのような表現ができるものなんですね。

バロック音楽であることはすぐにわかりますが、それだけでないようにも思えます。ヴァイオリンが同時に複数の音色を奏でているからかもしれません。

ヘンリク・シェリングの実直な音色。とても好きです。

単純っぽく感じるけれど、実は高度な技術が求められている感じは伝わってくる。

楽器の演奏が全然ダメな僕が言うのは失礼だね…

まとめ

- 厳かさと美しさが同居しているような作品。

- シンプルだけれど、J・S・バッハの凄さを感じる。

- ヘンリク・シェリングのヴァイオリン演奏には裏切らない誠実さを感じる。

■関連CDのご案内です。

↓