平面に閉じこめられた不思議な世界観を表現する画家アンリ・ルソー。

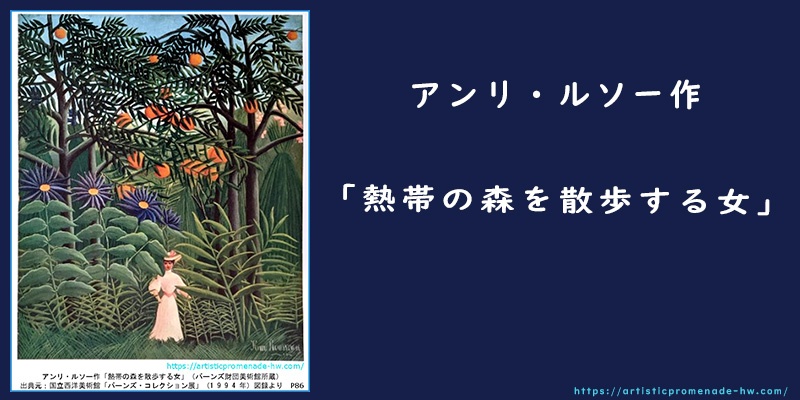

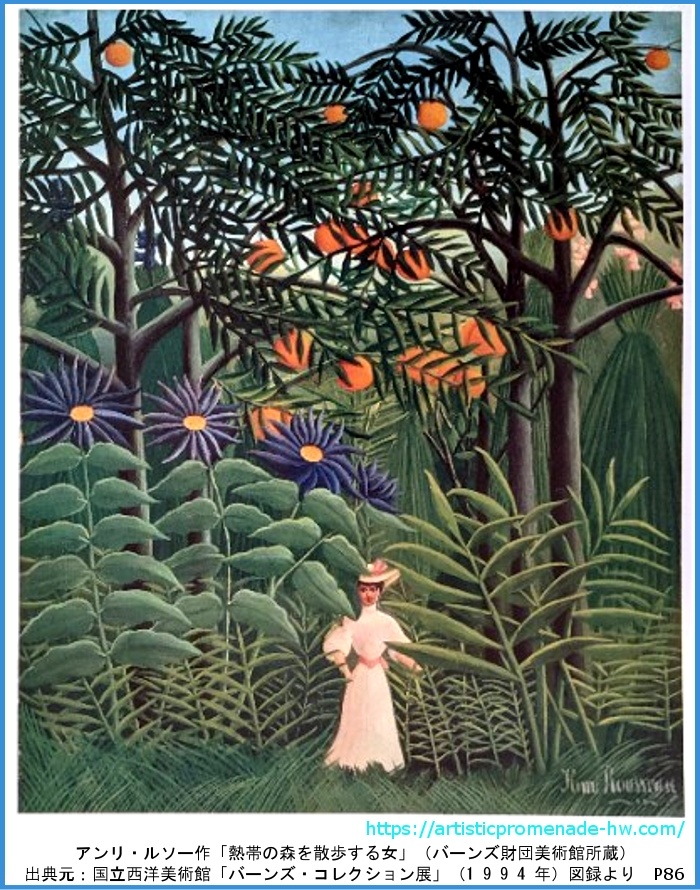

「熱帯の森を散歩する女」もルソーの世界観が色濃く反映されています。

ちょっぴり不思議でユーモラスなこの作品の魅力について、1994年(平成6年)に国立西洋美術館で開催された「バーンズ・コレクション展」の図録をもとに考察してみます。

アンリ・ルソー作「熱帯の森を散歩する女」とは

■アンリ・ルソー作「熱帯の森を散歩する女」

- 制作年:1905年

- サイズ:99.9 × 80.7cm

- 油彩、カンヴァス

アンリ・ルソーが好んで用いたテーマが「熱帯」と「散歩する人」でした。その意味では「熱帯の森を散歩する女」は、その両方を満たしていると言えます。

ルソーが熱帯の風景を描く際、実際に熱帯地方に訪れたかというと、そんなことはなかったとか… ルソーは書籍や植物園を参考にして描いていたようなのです。

しかし、実際に熱帯地方を旅したかどうかは、作品を観賞する際にはそれほど重要なことではありません。(私の感想ですが。)画家がイメージしたものを絵画という手段を用いて表現しているのです。

SF小説を書く作家は、実際に未来に行ったわけではないでしょうし、歴史小説にしても過去の時代をつぶさに見てきたわけではないのですから。

では、「熱帯の森を散歩する女」をじっくり観察してみましょう。

シチュエーション的には不自然な感じが否めません。

熱帯植物が背高く生い茂る、窒息しそうな空間に、貴婦人らしきドレスを着た女性がひょっこりと姿を現しています。熱帯のジャングルで道に迷ってしまったかのような印象を受けます。

女性の頭上に描かれている大きな果実はオレンジでしょうか? 人の頭部よりも大きいので、落下してきたら大変です。

この作品の魅力のひとつは、一見不自然とも言える違和感(熱帯とドレスの貴婦人)のコントラストにあると思います。非常にユーモラスに見えますね。

ルソーの頭の中に存在する「とっても安全な熱帯エリアに、突然紛れ込んでしまった女性が困惑して彷徨っている」ようで、楽しく鑑賞できるのではないでしょうか。

アンリ・ルソーとは

19世紀終盤から20世紀初頭にかけて活躍したフランス人の画家アンリ・ルソーの生涯については、『すぐわかる!アンリ・ルソーとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:アンリ・ルソー作「熱帯の森を散歩する女」について

熱帯雨林のイメージ。

熱帯雨林のイメージ。私は北海道で生まれ育ったことも関係しているのか、熱帯地方では生きていけない気がします。なぜなら、東京の夏ですら厳しいのです。

田舎で暮らしていたころの夏は、エアコンの普及率や家計的問題も関係していますが、うちわで過ごしていました。扇風機も無かったので、本家に行ったときに扇風機にむかって「アーッ」と声を浴びせて遊んだものです。

上京後、たまに帰省したときなど、うちわで物足りない時には、早めに銭湯の熱いお湯に浸かることで、その後を涼しく過ごしたりしていました。

ぽっちゃり体型で汗っかきというのも辛いところです。(これについは、周囲にも迷惑を掛けかねませんね…)

そんな感じですから、「熱帯の森を散歩する女」を観ると、「その服装で、なぜそこに?」といった突っ込みたくなるような感想を持ってしまいます。

ですが、それが楽しいのですから不思議です。ルソーの描いた「熱帯の森を散歩する女」の魅力の影響なのでしょう。

平面的な印象を受けがちですが、立体感がないわけではありません。遠近感というか、多少の奥行きは感じます。

蒸し暑いはずなのに、暑苦しさを感じない不思議な作品です。

最後におこがましいことを承知の上で、いつものわたなび流の感想で締めくくりたいと思います。

アンリ・ルソーの描いた「熱帯の森を散歩する女」は、「毎日、自宅で鑑賞したい(欲しい)と思えるすばらしい作品です。」

このような作品を飾ることができるとしたら、シーズンに関係なく「夏の部屋」みたいな空間を造りたくなりますね。

まとめ

- ルソーは税関吏の傍ら絵画作成をしていた時期があった。

- ルソーの好んだモチーフは「熱帯」と「人の散策」。

- 「熱帯の森を散歩する女」は、背景と登場人物の服装などの違和感が面白い!