中学校の音楽の授業で初めて聴いたバロック音楽。

それがJ・S・バッハ作曲の「フーガ ト短調 BWV578」でした。

そのときに受けた印象は強烈で、まさに「バロック音楽への衝撃!」だったと言っても過言ではありません。

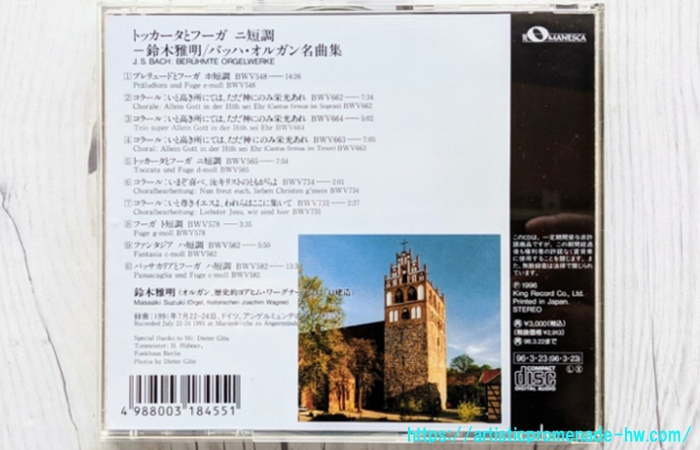

今回は、鈴木雅明氏の【CD】「トッカータとフーガ ニ短調/バッハ・オルガン名曲集」で昔を思い出しながら楽しんでみました。

■トッカータとフーガ ニ短調 鈴木雅明/バッハ・オルガン名曲集

- オルガン:鈴木雅明

アンゲルミュンデのマリア教会(ドイツ) - ROMANESCA【KICC 193】

- 発売元:キングレコード株式会社

J・S・バッハ「フーガ ト短調 BWV578」とは

J・S・バッハが「フーガ ト短調 BWV578」を作曲した時期については諸説あります。

- アルンシュタット時代(1703年~1707年)

- ヴァイマル(ワイマール)時代(1708年~1717年)以降

私が学校の音楽で習った際には「小フーガ ト短調」という曲名でした。

この「小フーガ」という呼称は、「幻想曲とフーガ BWV542」が同じト短調であることから区別するために愛称として用いられている呼び方です。「幻想曲とフーガ BWV542」は「大フーガ」とも呼ばれます。

「フーガ ト短調 BWV578」は、「タン、タン、ターン、タ、タ、タ、タ、タ、タ、タ、タン、~」といった主題(曲のメインのフレーズ)が変化をしながら繰り返されつつ、曲が発展していく楽曲です。

主題が繰り返されるときに、ソプラノ ⇒ アルト ⇒ テノール ⇒ バス ⇒ ○○といった感じに変化します。

「フーガ ト短調 BWV578」は、主題が10回変化しながら荘厳な雰囲気を演出している作品です。

J・S・バッハとは

18世紀にドイツで活躍した音楽家ヨハン・セバスティアン・バッハ(J・S・バッハ)については、『すぐわかる!J・S・バッハとは|「音楽の父」「ドイツ3大B」の生涯について』をご参照ください。

わたびはじめの感想:J・S・バッハ「フーガ ト短調 BWV578」について

私の記憶違いでなければ、バッハの「フーガ ト短調 BWV578」を初めて耳にしたのは、中学校の音楽の授業でのこと。(当時はおそらくレコードだったはず...)

北海道(わたし)と東京(妻)では違うのかな?

音楽室に響き渡った荘厳なパイプオルガンの音色は、それまでの人生で未体験のものでした。

「フーガ ト短調 BWV578」は演奏時間が長くはなく、主要な旋律も比較的記憶に残りやすかったので、心に刻み込まれる思いがしました。

良い意味で刺激的でした。というか、衝撃的でした!

ところが...大人になってクラシック音楽のCDやレコードを購入するようになると、なぜかバッハの楽曲に手が出ない。そんな年月を過ごしていました。(購入したCDにカップリングされていることはありましたが...)

そんな状況でだったのです。

そして先週2020年(令和2年)11月18日、ディスクユニオン お茶の水クラシック館で今回ご紹介しているCDを中古で購入しました。

ディスクユニオンに到着した私は、はじめからバロック音楽(特にJ・S・バッハ)のCDを購入するつもりだったので、迷うことなくバッハ・コーナーを目指し、物色し出しました。正直なところ、とにかく知っている曲が収録されているCD狙いでした。

「フーガ ト短調」以外にも目当ての曲はあったのですが、中学時代の強烈な衝撃を思い出し『トッカータとフーガ ニ短調 鈴木雅明/バッハ・オルガン名曲集』を購入することに決めました。

帰宅後すぐに聴いてみることに。

おそらくパイプオルガンや、その設置されている建物の音の反響の違いなのでしょう。私の記憶に残っていた音色とは違う雰囲気でしたが、聴きやすく、すんなりと心に入ってくる感じがしました。

1000曲以上も作曲したJ・S・バッハにとっては 1/約1,000の作品なのかもしれませんが、私にとっては思い出の1曲です。

昔々の10代のころに授業で受けた印象でしたが、50歳を目前にしたおじさんの心にも甦ってくるものなんですね。演奏から感じる雰囲気は記憶と違っていましたが、紛れもない「フーガ ト短調」に感動しました。

鈴木雅明氏の演奏はすばらしく、とてもよいCDに巡り合えたと思っています。

まとめ

- 中学校の音楽の時間に聴いて衝撃を受けた楽曲。

- J・S・バッハが「フーガ ト短調 BWV578」を作曲した時期についてはハッキリしていない。

- 「フーガ ト短調」は、音楽の教科書に載るほどの名曲。

■関連CDのご案内です。

↓