モーリス・ラヴェルといえば「ボレロ」の印象が強いですが、「スペイン狂詩曲」も忘れてはいけません。

フランスを代表する名作曲家のひとりであるラヴェル。そのオーケストレーション能力の高さは名人芸とも言えるほど!

ラヴェルの母親はスペインのバスク地方の出身者です。音楽を構築する高い技量の持ち主が、「お母さんの故郷である隣国スペイン」に抱いた想いを想像しながら聴くのも楽しいですよ。

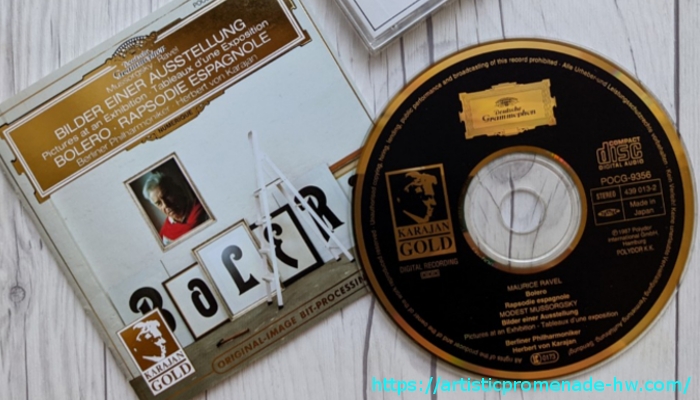

今回は、以前にご紹介した「ボレロ」と同じCDに収録されている「スペイン狂詩曲」をご紹介します。

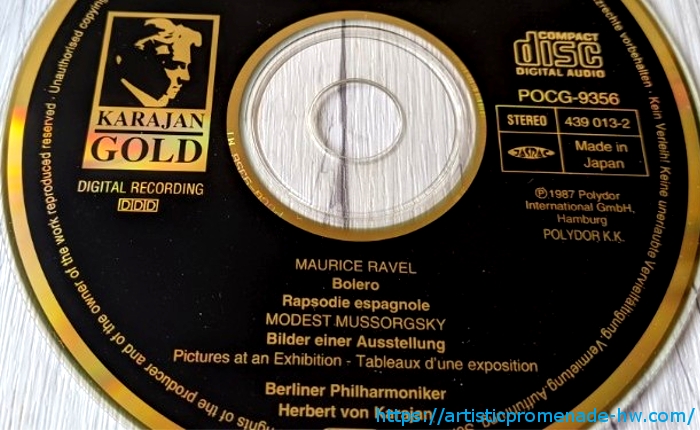

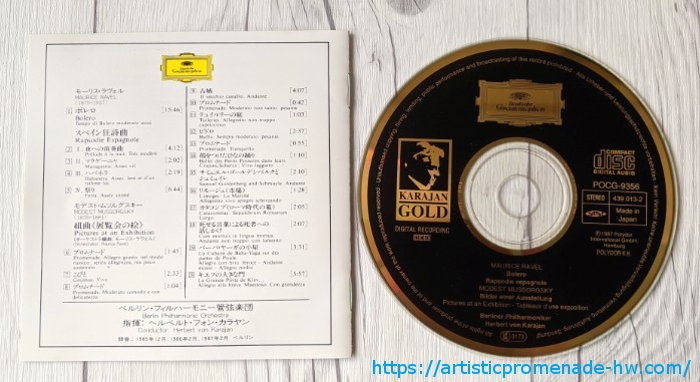

■ラベル:「ボレロ」「スペイン狂詩曲」/ムソルグスキー:「展覧会の絵」

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- ドイツ・グラモフォン カラヤン・ゴールドシリーズ

- 発売:ポリドール株式会社【POCG-9356】

ラヴェル作曲「スペイン狂詩曲」とは

「スペイン狂詩曲」は、次の4曲で構成されています。

- 夜への前奏曲

- マラゲーニャ

- ハバネラ

- 祭り

ラヴェルはピアノ曲を管弦楽用に編曲(アレンジ)することが得意だったのでしょう。ラヴェルの編曲によって管弦楽曲として広く知られていますが、ムソルグスキー作曲の「展覧会の絵」も、もともとはピアノ曲です。

今回ご紹介する「スペイン狂詩曲」についても、初めから管弦楽用の曲として作られたわけではありませんでした。スペイン狂詩曲を構成している4曲は、2台のピアノのために作曲されたものでした。

作曲時期については曲順と同じではありません。

3曲目の「ハバネラ」は1895年(明治28年)に、「夜への前奏曲」「マラゲーニャ」「祭り」の3曲は1907年(明治40年)~1908年(明治41年)にかけて作曲されています。12年程、期間が開いていますね。

その後、上述の4曲を管弦楽用にアレンジして組曲にしたのが「スペイン狂詩曲」です。ヴァルヴィンに係留されていたヨットの中で書き上げられたとか…その期間は約1ヶ月間ほどでした。

夜への前奏曲について

夏の夜のスペインの気分が表現されています。

ヴァイオリンとビオラが絶え間なく繰り返されることで、儚さと不安が入り混じった神秘的なムードを感じることができます。一度は盛り上がりますが、ラストは静かな雰囲気に戻ります。

マラゲーニャについて

スペインの南部、マラガ地方に伝わる民族舞踊のリズムが用いられています。スペイン情緒を感じられる1曲です。

リズミカルで明るさを感じますが、異国情緒も感じます。「夜への前奏曲」で用いられた主題も織り込まれています。

ハバネラについて

激辛の調味料「ハバネロ」とは関係ありません。ハバネラはキューバのハバナ(首都)を中心に発達・発展した2拍子の舞曲のこと。

霧の中を暗示するような序奏で始まります。主旋律を奏でるイングリッシュホルンが印象に残ります。随所で聴かれる小太鼓も効果的です。

祭りについて

タイトルの通り、お祭りをイメージした曲です。特に人であふれる市場の賑わっている様子が表現されています。この曲中にも「夜への前奏曲」で用いられた主題が織り込まれています。

曲は華やかで軽快に始まり、スペイン狂詩曲中最大の盛り上がりをみせます。しかし、その後にはしっとりとした静寂が訪れます。ところどころドラマチックなフレーズも盛り込まれています。

ラストは落ち着いた夜の雰囲気が消し飛んでしまうほど、市場の賑わいが繰り返される構成になっています。

「スペイン狂詩曲」の曲中には、ドラマが描かれている感じがして面白みを感じますね。

モーリス・ラヴェルとは

フランスの作曲家モーリス・ラヴェルについては、『すぐわかる!モーリス・ラヴェルとは|その生涯と代表作』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ラヴェル「スペイン狂詩曲」について

スペイン狂詩曲は、4曲を全て合わせても演奏時間は15分程です。

当初、私にとって「スペイン狂詩曲」は、「ボレロ」目的で購入したCDにたまたま収録されていた程度の印象しかありませんでした。「ボレロ」と「展覧会の絵」をつないでいる曲といった感じだったのです。

ところが繰り返し聴いているうちに、徐々に興味をそそられるようになっていきました。耳に馴染んできたことも関係しているのでしょう。

今でもラヴェルが作曲したおすすめの曲を尋ねられたなら「ボレロ」と答えますが、他にも聴きたいとの要望があれば「スペイン狂詩曲」をおすすめします。

4つの曲で構成されている割に演奏時間は短く、さまざまな表情を魅せてくれるので、音楽だけのドラマを聴くような感じで楽しめると思います。個人的には4曲目の「祭り」が気に入っています。

やる気が出ないときなどに聴くと、気持ちが切り替えられると思老いますよ!

まとめ

- もとは2台のピアノのために作曲された4曲。

- ラヴェルのスペインに対する想いを感じることができる。

- ラベルのオーケストレーション能力の高さえお感じることができる。

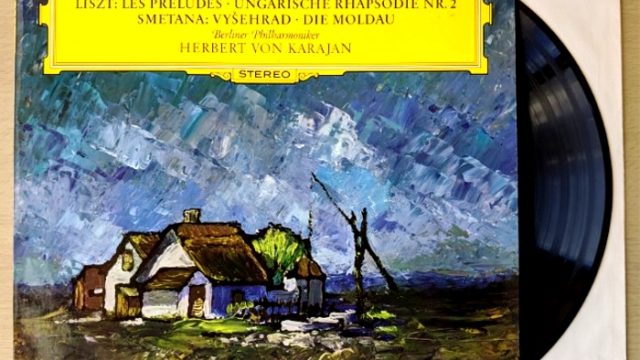

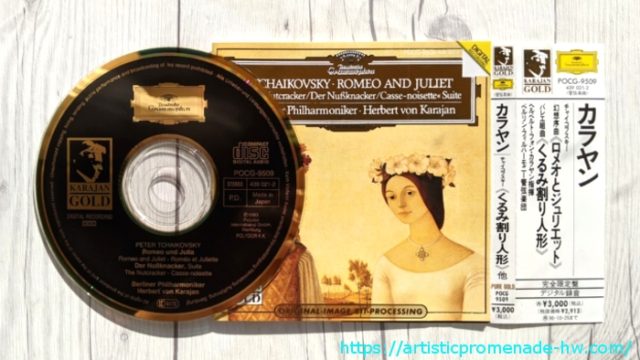

■関連CDのご案内です。(カラヤン・ゴールドシリーズではありません。)

↓