J・S・バッハが作曲した「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第1番 ト短調」をヘンリク・シェリング(ヴァイオリン)の演奏で楽しみました。

「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第1番 ト短調」にまつわるエピソードと個人的な感想をお伝えします。

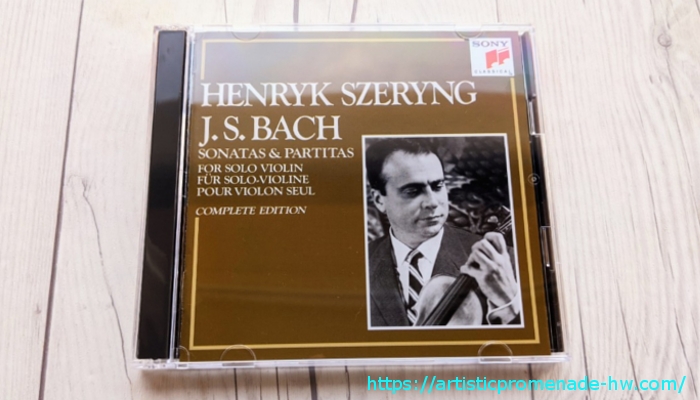

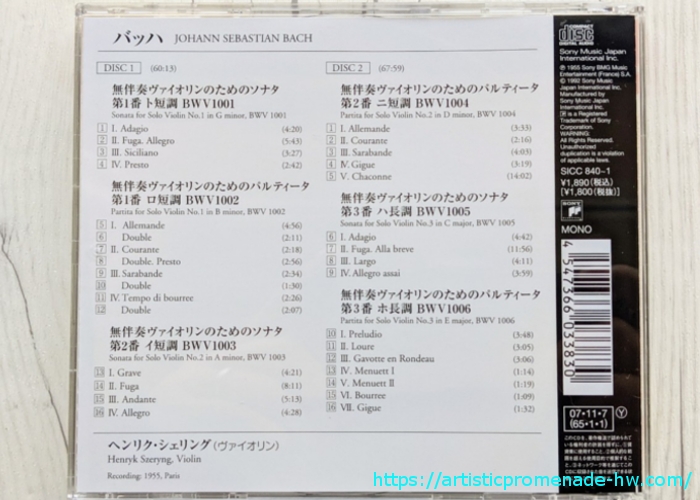

■バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ(全曲)シェリング

- ヴァイオリン:ヘンリク・シェリング

- 2枚組:MONO

- Sony Music Japan International Inc【SICC840-1】

J・S・バッハ「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第1番 ト短調」とは

J・S・バッハが「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV1001~1006」を作曲したのは1720年(享保5年)のこと。アンハルト=ケーテン侯国宮廷楽長を務めていた時期でした。

この期間におけるJ・S・バッハの作曲傾向は、協奏曲や室内楽曲といった器楽曲が中心となっていました。それ以前とは違い、教会音楽やオルガン作品の制作から解放されていたからです。

「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」のソナタは、17~18世紀(バロック期)における舞曲風の楽章を含まない「緩→急→緩→急」の並びで構成される4楽章形式の教会ソナタを意味しています。

教会ソナタとは言っても「教会で演奏されるもの」といった限定的な性質ではありません。

舞曲中心の室内ソナタに対応した呼称であり、どちらかというと硬い印象の内容と認識するべきでしょう。

「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第1番 ト短調 BWV1001」は、ヴァイオリンの独奏曲である「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV1001~1006」のひとつです。

おそらくJ・S・バッハは「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV1001~1006」をひとつの作品と考えていて、そのトップバッターとしての役割を「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第1番 ト短調 BWV1001」に託したのでしょう。

作品の初っ端に、荘厳で気が引き締まるような曲を据えるところがポイントなのかもしれません。

J・S・バッハとは

18世紀にドイツで活躍した音楽家ヨハン・セバスティアン・バッハ(J・S・バッハ)については、『すぐわかる!J・S・バッハとは|「音楽の父」「ドイツ3大B」の生涯について』をご参照ください。

ヘンリク・シェリングとは

ポーランド出身で、のちにメキシコに帰化した名ヴァイオリニストヘンリク・シェリングの生涯については「すぐわかる!ヘンリク・シェリングとは」をご参照ください。

わたなびはじめの感想:J・S・バッハ「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第1番 ト短調」について

ここからはヘンリク・シェリングが演奏する「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第1番 ト短調」の感想をお伝えします。

【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■第1楽章 アダージョ【4分20秒】

4重の和音で始まる、プレリュードっぽさを持った緩徐楽章です。

ゆったりと流れるような旋律が続きますが、ところどころで顔を出す重音がアクセントになっています。

明るい雰囲気ではありませんが、落ち着いた気持ちへと導いてくれる厳粛さが漂っています。華々しい美しさではなく、悩みや迷いはありつつも前に進もうとするような静かな決意(?)を感じます。

■第2楽章 アレグロ【5分43秒】

第1楽章とは違って明るい雰囲気を感じます。リズミカルさが加わって、曲が進むにつれてドラマチックさも表現されています。

ヴァイオリン単体で表現(演奏)するのは難しいのでは?と思ってしまいます。バッハの思い描いたヴァイオリンの世界に引き込まれていきそうです。

■第3楽章 シチリアーノ【3分27秒】

人生の喜びや悲哀を思い出とともに振り返るような感覚。のどかさが漂う楽章で、ゆっくりと古いアルバムをめくっているような情景が思い浮かびました。

じっくりと心を解してくれるような楽章です。

■第4楽章 プレスト【2分42秒】

3分にも満たない演奏時間に、目まぐるしくヴァイオリンの音色が紡ぎだされます。音が階段を上り下りするようにも感じられます。

曲全体を通じて最もエネルギッシュな楽章で、キラキラではなくヒラヒラと力強い音が揺らいでいるかのようです。

華やかさと美しさが同居していて、はかなくもドラマチックなラストが印象的です。

ヘンリク・シェリングの演奏する「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第1番 ト短調」を聴き終わった段階で、「このCDを購入してよかった!」と感じました。まだ5曲残っているのに…

オルガン曲のイメージが強かったJ・S・バッハでしたが、ヴァイオリンの作品でもすばらしい作品を遺してくれていたんですね。

妻が同じ部屋にいたのでヘッドフォンで聴いたのですが、遠くで風が吹いているような音が聞こえるのでプラグの接触不良かと思ってしまいました。別の表現をするなら、レコードっぽいというのがピッタリでしょうか。聴いているうちにモノラル録音の味なのかな?と思えてきました。

ヘンリク・シェリングの演奏には力強さと強い個性を感じます。

「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV1002~1006」を聴くのが楽しみです。

まとめ

- 「緩→急→緩→急」の4つの楽章で構成されている。

- 華々しさとは違う美しさを感じる作品。

- ヘンリク・シェリングの演奏がすばらしい!

■関連CDのご案内です。

↓