2021年3月19日、2週間に1度の診察を受けるべく待ってたクリニックの待合室。

ソーシャルディスタンスを意識して座る長椅子はほぼ満席状態。一番隅の壁際に居場所を見つけ、除菌し終えた手でおもむろに本を読み始めた私。

早期リタイヤ(FIRE)について書かれた本に没頭していた最中、流れてきた聞き覚えのあるフレーズにとっさに反応した私の耳と脳。

静かに目を閉じ聴こうとするも、換気音と受け付けのやり取りの話し声、外から聞こえる工事の音の影響で、途切れとぎれに。

頭の中でそのメロディーを再現しても、たまに聴こえたフレーズとは一致せず、そこからやり直しに。

その音楽はヨハン・シュトラウス2世の作曲した「美しく青きドナウ」です。クリニックの小さなスピーカーから流れるクラシック音楽に、必死に耳を傾ける人がどれくらいいるのだろうか?と思いながら、美しい旋律に心が和みました。

クリニックでは患者をリラックスさせるのためにクラシック音楽を流しているのだろうと思いますが、ファンにとっては思いがけないタイミングでのプレゼントのような価値を感じました。

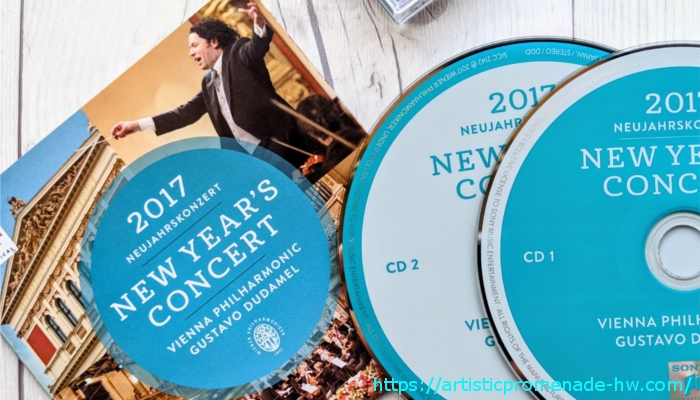

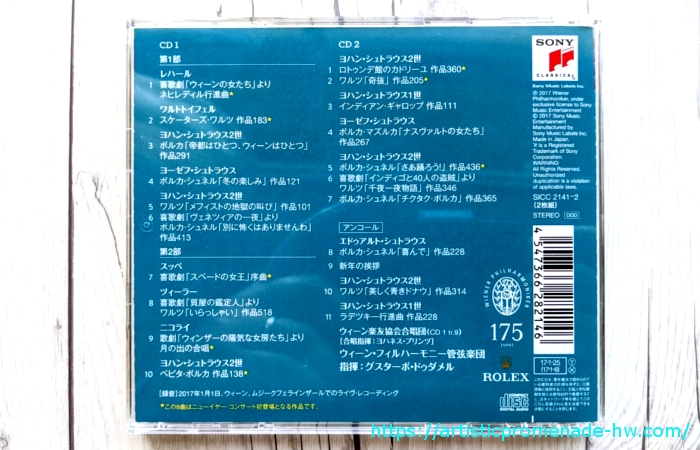

帰宅後、2017年(平成29年)にグスターボ・ドゥダメルが指揮したウィーンフィル・ニューイヤーコンサートの【CD】を聴き返すことに。ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団以上に、この作品を美しく奏でられるオーケストラがあるのでしょうか!

■ニューイヤーコンサート2017 グスターボ・ドゥダメル(指揮)ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

- 指揮:グスターボ・ドゥダメル

- 演奏:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

- Sony Music Labels Inc【SICC 2141-2】

ヨハン・シュトラウス2世 ワルツ「美しく青きドナウ」とは

オーストリア・ウィーン【ドナウ川】

オーストリア・ウィーン【ドナウ川】毎年元旦に開催されるウィーンフィル・ニューイヤーコンサートのアンコールの2曲目として定番の「美しく青きドナウ」は、ヨハン・シュトラウス2世が1867年(慶応3年)に作曲したウィンナ・ワルツです。オーストリアでは、「第二の国歌」とも呼ばれるほど親しまれています。

「ワルツ王」と称されるヨハン・シュトラウス2世。「美しく青きドナウ」は、彼の作品の中で「ウィーンの森の物語」「皇帝円舞曲」と並んで三大ワルツに数えられています。

「美しく青きドナウ」は、ヨハン・シュトラウス2世がウィーン男声合唱協会から合唱曲の作曲を依頼されたことがキッカケで誕生しました。それが1865年(元治2年・慶応元年)のこと。

ヨハン・シュトラウス2世はすぐに着手できないことを理由にその作曲依頼を断りましたが、翌年には新曲の提供を約束しました。しかし、その約束は果たされず、1867年(慶応3年)になって未完成の状態でウィーン男声合唱協会に渡されました。合唱曲ですから当然歌詞があるのですが、詩を付けたのはヨーゼフ・ヴァイルとう(アマチュアの)詩人でした。

この当時のオーストリアを取り巻く情勢は穏やかだったとは言えません。1866年(慶応2年)には普墺戦争(プロイセン王国とオーストリア帝国間の戦争)があったからです。2ヶ月とかからずに終戦を迎えますが、結果はオーストリア帝国の敗北でした。

「美しく青きドナウ」には、戦争と敗戦で暗く沈んだオーストリア国民の心を明るくするような歌詞が付けられたのでした。

ニューイヤーコンサートでのウィーンフィルの管弦楽曲としてしか知らないぞ!

曲が完成したときには「美しく青きドナウ」という曲名は付けられていなかったようです。1867年(慶応3年)2月15日、オーストリア・ウィーンのディアナザールで初演される直前に「美しく青きドナウ」と決まりました。しかし、誰によって名付けられたのかは不明です。

ハンガリー平原では青く見えるらしいけどね。

当初、ヨーゼフ・ヴァイルの歌詞には「ドナウ」の文字は登場していませんでした。「ドナウ」を歌詞に盛り込んだのは、カール・イシドール・ベックという名のハンガリーの詩人でした。これも初演直前のことでした。

初演にまつわるエピソードは他にもあります。管弦楽用の伴奏が付けられたのも初演直前だったのです。

そんな「美しく青きドナウ」の初演は、不評とも成功とも言われているようです。アンコールが1度のみという結果は、ヨハン・シュトラウス2世を満足させたとは言えないのかもしれません。しかし、少なくともウィーンの新聞は「成功」と報じました。

ウィーン男声合唱協会で「美しく青きドナウ」が歌われたのは、意外なことにほんの数回だけでした。

んッ!オーストリアの「第二の国歌」なんじゃないの?と思われるかもしれませんね。

「美しく青きドナウ」が大きな脚光を浴びたのは、1867年(慶応3年)4月にフランス・パリで開催された万国博覧会でのこと。その後、イギリス・ロンドンでも成功を収め、ウィーンでも人気に火が付いたのでした。1872年(明治5年)には、アメリカ・ボストンでも演奏されています。

このような「美しく青きドナウ」の成功は、おそらく曲名の美しさとメロディーに対する高評価に限定されていたと思われます。1890年(明治23年)になって、ようやく現在の歌詞に定着することになります。歌詞を改定したのはフランツ・フォン・ゲルネルトです。

「美しく青きドナウ」は、まず「ハプスブルク帝国第二の国歌」と呼ばれます。オーストリア=ハンガリー帝国が解体し、世界大戦を経て1955年(昭和30年)にオーストリアは独立。その後、現在に至るまで「美しく青きドナウ」は「第二の国歌」と慕われ続けています。

ヨハン・シュトラウス2世とは

ヨハン・シュトラウス2世は「ワルツ王」とも呼ばれるオーストリアの作曲家、指揮者です。その生涯については『すぐわかる!ヨハン・シュトラウス2世とは』をご参照ください。

グスターボ・ドゥダメルとは

私が現在、最も注目する指揮者グスターボ・ドゥダメルについては『注目の指揮者!グスターボ・ドゥダメルとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ヨハン・シュトラウス2世 ワルツ「美しく青きドナウ」について

ここからはグスターボ・ドゥダメル指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏による「美しく青きドナウ」の感想をお伝えします。

【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■「美しく青きドナウ」【9分59秒(拍手含む)】

雄大でゆったりとしたドナウ川の流れをイメージさせる序奏。(この時点ですでに美しい!)

ひょっこりと可愛らしい表情を見せますが、徐々に音の流れはワルツのリズムとともに大きさを増していきます。ドナウ川を流れながら、岸辺の変化していく様子を眺めている気分になります。ハープの音色の美しいこと!

リズムはテンポを速めますが、何かを見つけて立ち止まったかのようなシーンが現れます。村の祭りにでも出くわしたのかな?なんてことも想像してしまいます。

川(旋律)の流れには緩急があって、場面が次々に移り変わっていくかのようです。シンバルも効果的に使われています。

終盤直前には再び雄大な川の流れが訪れます。フルートの音色が爽やかな印象を与えます。

それも束の間。

最後は小太鼓も鳴り響き、畳みかけるようなリズムと音量で圧巻のフィナーレを迎えます。

ワルツ「美しく青きドナウ」は約9分30秒の楽曲ですが、私にはあっという間に時間が過ぎてしまう感じがします。音楽を聴いただけで、行ったことが無いにもかかわらず、ウィーンの風景や情景がドナウ川の流れとともに自分の頭の中に映し出されるのです。(勝手な空想ですけれど…)

聴いている心の状態はゆったりとしつつも快活で陽気に。ドラマチックな場面が続くので飽きることがありません。

音楽による映像作品のようです。おそらくは「美しく青きドナウ」というタイトルも想像力をかき立てる効果を発揮していると思います。すばらしいネーミングです。

音楽の素晴らしい影響力を感じたぞ。

ドゥダメルの指揮する「美しく青きドナウは」、少しテンポが速めな気がしました。これは良し悪しのことではありません。ハツラツとした活力の漲りの中に、豊かな味わい深さが垣間見えます。

まとめ

- ヨハン・シュトラウス2世は当初合唱曲として作曲した。

- オーストリアの第二の国歌として親しまれている作品。

- ドゥダメルの「美しく青きドナウ」には快活さを感じる。

■関連CDのご案内です。

↓