「アヴェ・マリア」の作曲者と言えば、シューベルトかグノーを思い浮かべることが多いのではないでしょうか?

今回はシューベルトの「アヴェ・マリア」をレオンティン・プライスの歌声とカラヤン指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で聴いた感想をご紹介します。

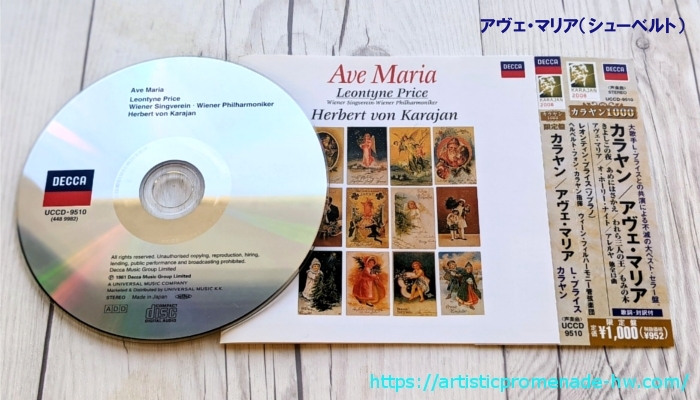

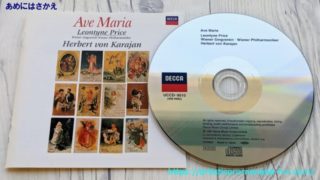

■カラヤン/アヴェ・マリア

- ソプラノ:レオンティン・プライス

- コーラス:ウィーン楽友協会合唱団

(合唱指揮:ラインホルト・シュミット) - 演奏:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- DECCA【UCCD-9510】

- 発売・販売元:ユニバーサル ミュージック株式会社

アヴェ・マリア(シューベルト作曲/サバティーニ編曲)とは

イエス・キリストの誕生【オブジェ】

イエス・キリストの誕生【オブジェ】「Ave Maria」(アヴェ・マリア)はラテン語です。

「Ave」の部分は、本来は「おめでとう」「やあ!」「こんにちは」といった意味です。

しかし「Ave Maria」となると、カトリック教会で用いられる祈禱(きとう)のひとつを差すことに。

「Ave Maria」という文言ではじまる、「聖母マリアへの祈り」の意味を持つようです。

「Ave Maria」は、祈祷(きとう)のために作られた教会音楽や、上述の祈祷文を用いた音楽作品のことも含めて理解されるようになっていきました。

今回ご紹介する「アヴェ・マリア」は、オーストリアの作曲家フランツ・シューベルトが亡くなる約3年前に作曲した作品です。シューベルトの歌曲のなかでも人気の高い楽曲です。

シューベルトの「アヴェ・マリア」と呼ばれるこの作品ですが、もともとは「エレンの歌 第3番」のこと。

原詞は、スコットランドの詩人で小説家でもあったウォルター・スコットの叙事詩「湖上の美人」の一節を、D・アダム・シュトルクがドイツ語に翻訳したものです。

1825年(文政8年)4月、ドイツ語に訳された「湖上の美人」の一節にシューベルトが曲を付けたのでした。この際シューベルトは、4つの歌曲、合唱曲と四重唱曲を各1つずつ作曲しています。

シューベルトの「エレンの歌 第3番」には、ヒロインとして少女エレンが登場します。

エレンは父と共に城主に追放され、逃亡しつつ身を潜めています。

そんな折、エレンは聖母マリアに自分たちをかくまってくれている人々の勝利を求めて祈るのでした。

これらの経緯から、シューベルトの「アヴェ・マリア」は宗教音楽として作曲されたわけではないことがわかりますね。

わたなびはじめの感想:アヴェ・マリア(シューベルト作曲/サバティーニ編曲)について

ここからは『カラヤン/アヴェ・マリア』に収録されている、シューベルト作曲/サバティーニ編曲「アヴェ・マリア」の感想をお伝えします。

※【 】は、今回聴いたCDでの演奏時間です。

■アヴェ・マリア(シューベルト)【5分23秒】

美しい管弦楽がメロディーを奏でます。(前奏というよりは1番丸まるという感じです。)ハープの響きが幻想的な雰囲気を生み出し、流れるような弦楽器の音色が心地よいです。

レオンティン・プライスの歌声が入るのは、いわば2番に入ったあたりから。澄んだ歌声が大きな包容力をもってやさしく迫ってきます。

ひとつの音によるドラマを体感したような印象を受ける楽曲です。

今回ご紹介している「アヴェ・マリア」は、全体の半分ほどが管弦楽の演奏によるもの。曲の中盤からソプラノ歌手レオンティン・プライスの歌声が入ってきます。

カラヤン指揮するウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で心をつかまれた状態で澄み渡ったL・プライスが融合する、美しい「アヴェ・マリア」です。

まとめ

- シューベルトは宗教音楽として「アヴェ・マリア」を作曲したわけではない。

- もともとは1825年にシューベルトが作曲した歌曲「エレンの歌 第3番」。

- 伸びやかで流れるような旋律が美しい名曲。

|

価格:1,255円 |

![]()