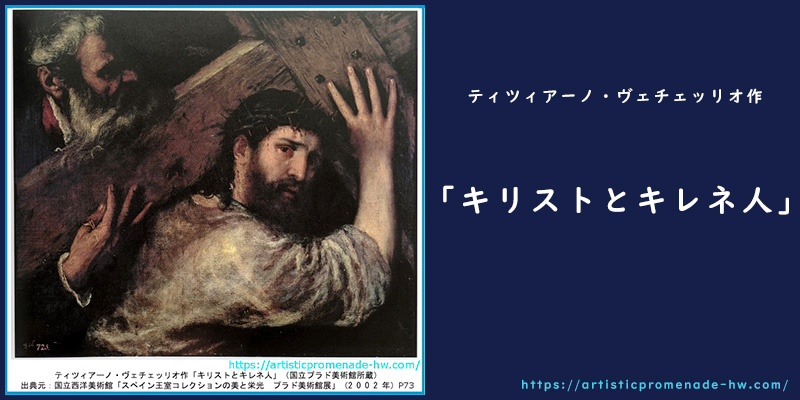

2002年(平成14年)に国立西洋美術館で開催された「スペイン王室コレクションの美と栄光 プラド美術館展」。

そこに飾られていたティツィアーノ・ヴェチェッリオ作「キリストとキレネ人」をもとに、イエス・キリストについて考えてみました。

2020年(令和2年)のクリスマスの時期に、イエス・キリストの降誕がなぜ祝われるのかを見つめ直してみます。

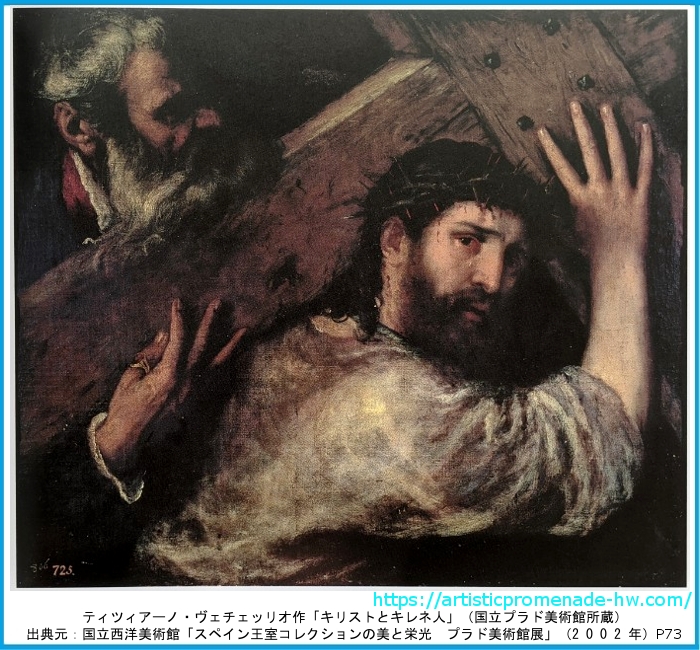

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ作「キリストとキレネ人」とは

- 制作年:不明

- サイズ:66.0 × 77.0cm

- 油彩、カンヴァス

ティツィアーノ・ヴェチェッリオが描いた「キリストとキレネ人」は、新約聖書に由来しています。

- マタイによる福音書 第27章 32~33節

- マルコによる福音書 第15章 21~22節

- ルカによる福音書 第23章26~27節

イエス・キリストが、ユダヤ属州のローマ総督ピラトの官邸から磔刑(たっけい)に処せられるゴルゴタの丘までの道のりを、自らが十字架を背負って歩いている場面です。

磔刑(たっけい)とは、磔(はりつけ)の刑のことです。

柱などに人を固定し、槍などで刺す公開処刑です。

イエス・キリストはローマの死刑執行法のひとつである十字架の刑に処せられました。

当時の十字架刑では、通常即死することはなく、長ければ2日間ほど苦しみ続けたと言われています。

多くの場合、十字架の刑に先立って鞭(むち)打ちの刑が行なわれました。

ティツィアーノの「キリストとキレネ人」に登場するのは、十字架を背負うイエス・キリストとキレネ(クレネ)人シモンの二人のみですが、その道沿いは大勢の民衆であふれ、イエス・キリストを信じ慕っていた女性たちも悲しみのうちに後をついて行きました。(新約聖書 ルカによる福音書 第23章27節 参照)

ティツィアーノは、イエス・キリストを取り囲む多くの民衆は描かず、十字架を無理に背負わされたと記載されているキレネ(クレネ)人シモンにフォーカスしています。

新約聖書にはキレネ(クレネ)人シモンについての詳細は記載されていません。

キレネ(クレネ)はアフリカ北部(現在のリビア)に存在した街です。

マルコによる福音書によると、シモンにはアレキサンデルとルポスという子供がいたことがわかります。

キレネ(クレネ)人シモンは、当初イエス・キリストが一人で担いでいた十字架を無理に背負わされることになりました。

このときのキレネ(クレネ)人シモンの心情について、新約聖書では触れられていません。

イエス・キリストを救い主として信じており「お助けしたい!」と思ったというよりは、仕方なくだったのではないかと思います。

その理由は、「無理に」という記述があるからです。

これも空想・妄想の域を出ないことですが、体格がガッシリとした力強い男性だったのではないでしょうか?

ティツィアーノは画面全体を暗くし、イエス・キリストの右頬付近にスポットライトを当てています。これにより作品は、劇的な場面として強調されています。

右上から左下にかけて描かれている十字架からは、その重さが伝わってくるようです。

キレネ(クレネ)人シモンの右手には指輪がはめられていますね。髭(ひげ)もしっかりと蓄えられた裕福な人物として描かれているようです。

キレネ(クレネ)人シモンは進行方向に顔(視線)を向けていますが、イエス・キリストの視線は観者をじっと見つめています。まるで引き込まれていきそうな視線です。

いばらの冠をかぶらされたことでイエス・キリストの額には血が滲(にじ)み、赤く充血した目からは涙が流れています。

イエス・キリストはこの直前に、さまざまな恥辱に堪えています。

- いばらの冠とともに紫の衣を着せられて嘲弄(ちょうろう)される。

- うち叩かれる。

- 目隠しをされ「誰が叩いたか当てろ!」と嘲笑される。

- 葦(あし)の棒で頭を叩かれる。

- 唾を吐きかけられる。

詳細には記録されていませんが、大工を営む養父(ヨセフ)の家で育ったイエス・キリストは、手伝いもしたことでしょう。そのため、鍛えられた体格だったと考えられます。

そうであったとしても、十字架を背負うというのは物理的に相当大変なことだったと思われます。

ただし、ティツィアーノが描いたキリストの涙は身体的な苦しみを嘆いてのものではなく、神のひとり子に対して「何をしているのかわかっていない」人々に対する哀れみの涙だったと考えるのが理にかなっているように思います。

これまで述べてきたように、私はティツィアーノの描いた「キリストとキレネ人」には、構図のすばらしさや明暗の対比による劇的な演出に感動はするものの、次の違和感を覚えずにはいられません。

- キレネ(クレネ)人シモンの身なりに関する違和感。

- イエス・キリストの涙に対する違和感。

加えて、イエス・キリストの右手が美しすぎるのも気になりました。なぜなら、十字架を背負っている力の入り方には見えないからです。

あなたはティツィアーノ・ヴェチェッリオの「キリストとキレネ人」について、どう感じられましたか?

ティツィアーノ・ヴェチェッリオとは

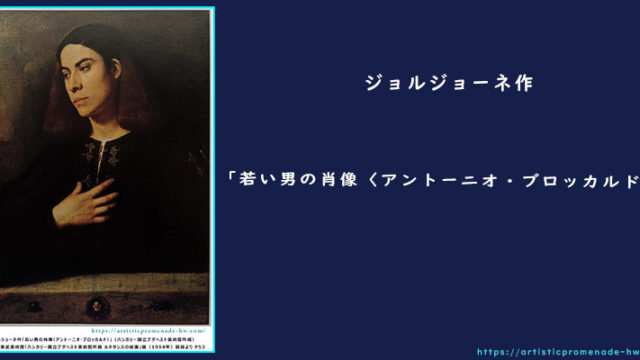

イタリア盛期ルネサンスを代表する画家のひとりティツィアーノ・ヴェチェッリオについては『すぐわかる!ティツィアーノ・ヴェチェッリオとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ティツィアーノ・ヴェチェッリオ「キリストとキレネ人」について

エルサレム

エルサレムここからは「キリストとキレネ人」の場面に至る少し前のことに目を向けてみましょう。

(クリスマスシーズンですから。)

イエス・キリストの降誕がなぜ祝われるのか?に関連するものです。

ゴルゴタの丘に向かう前、もっと言うならば総督ピラトの官邸に連れていかれる前に、イエス・キリストはゲツセマネの園におられました。

そこで行なわれたのが、全人類が犯す罪やとがの代償(罰と表現しても差し支えないでしょう)を一身に背負われた経験です。身代わりと表現した方が理解しやすいかもしれません。

不完全な人間は「罪」や「死」を自力で克服することはできません。

神様は愛深いお方です。それと同時に正義のお方でもあります。

罪で汚れた状態で、完全な神様の御前に立つということはどんなに苦しいことでしょう。

例えるなら、結婚披露宴にその場にふさわしくない服装で参加したような感じに似ているかもしれません。

神様は愛深いお方であられるため、全ての人々がご自身のもとに帰ってくることを望まれています。しかし正義のお方でもあるので、罪で汚れたままの状態の人を受け入れることはおできにならないのです。

そこでイエス・キリストの存在が重要になります。母親は人間のマリヤという女性ですが、神様を父として誕生し、御自身は罪を犯さずに生涯を終えられました。

その罪なきイエスが、罪やとがを犯す人が受けなければならない代償(罰・苦しみ)を身代わりでお受けになってくださったのです。

それを行なったのがゲツセマネの園でした。

通常、人が罪を犯せばその人本人が罰せられます。

しかし罪なき神の御子イエスが身代わりに苦しみに耐えてくださったことで、イエス・キリストを信じ、悔い改め、儀式を含むその教えに従う人々に罪の赦しがもたらされることが可能となりました。

「死」に関しては、イエス・キリストの復活により、全ての人に復活の祝福が与えられます。

イエス・キリストの贖罪(しょくざい:罪と死の克服)により、人々が神様の御もとに帰る道が開かれたのです。これらが救い主イエス・キリストの大きな使命であり、人々がその誕生を祝う最も大きな理由です。

ティツィアーノ・ヴェチェッリオの「キリストとキレネ人」は、イエス・キリストの贖罪(しょくざい)の過程における一場面を表現したのでした。

最後に、いつものわたなび流の感想で終わりたいと思います。

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ作「キリストとキレネ人」は、「美術館で鑑賞したい作品」です。

まとめ

- ティツィアーノが「キリストとキレネ人」を制作した時期は不明。

- イエス・キリストとキレネ(クレネ)人シモンが劇的に描写されている。

- キレネ(クレネ)人シモンが裕福な人物に描かれている。