これまで5回にわたってご紹介してきたJ・S・バッハ作曲の「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータとパルティータ(全曲)」も今回で最後となります。ヘンリク・シェリング(ヴァイオリン)の素晴らしい演奏とJ・S・バッハのヴァイオリン・ソロ曲の魅力も堪能してきました。

ソナタとパルティータ各3曲で構成される「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータとパルティータ(全曲)」が、「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第3番 ホ長調」でどのように完結するのか期待に満ちています。

それではJ・S・バッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第3番 ホ長調」にまつわるエピソードと個人的な感想をお伝えします。

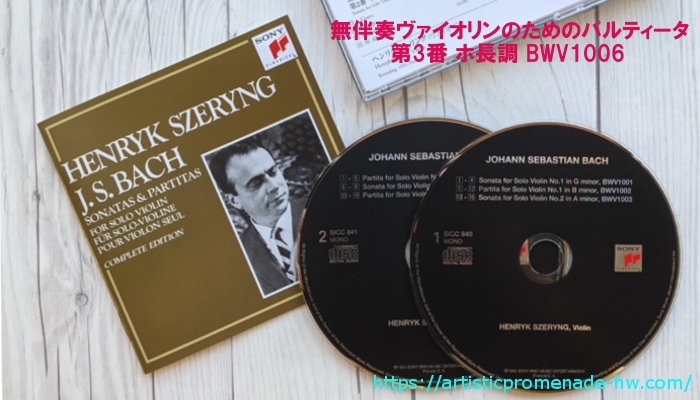

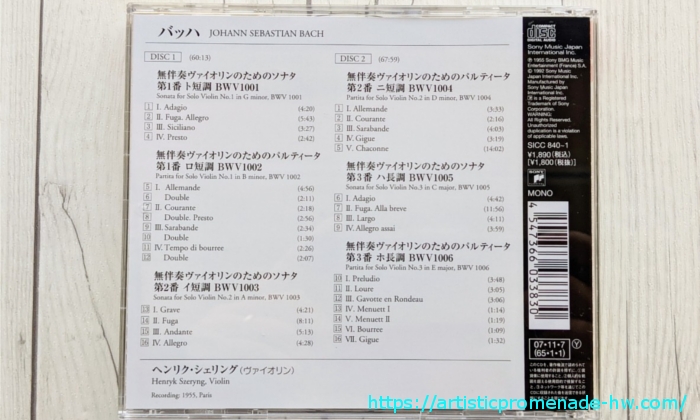

■バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータとパルティータ(全曲)シェリング

- ヴァイオリン:ヘンリク・シェリング

- 2枚組:MONO

- Sony Music Japan International Inc【SICC840-1】

J・S・バッハ「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第3番 ホ長調」とは

「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第3番 ホ長調 BWV1006」は、1720年(享保5年)にJ・S・バッハにより作曲された器楽曲(ヴァイオリン・ソロ曲)です。この時期のJ・S・バッハは、アンハルト=ケーテン侯国の宮廷楽長を務めていました。

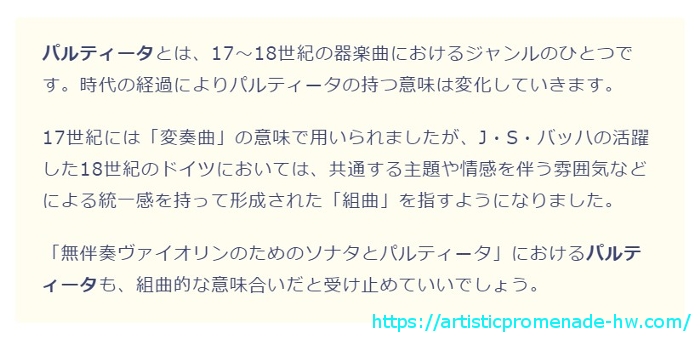

J・S・バッハが作曲した「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」の「パルティータ」については、『無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第1番 ロ短調 BWV1002』でご紹介した内容を画像で置いておきますね。

シェリング_バッハ「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」・パルティータについて

シェリング_バッハ「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」・パルティータについて「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第3番 ニ短調 BWV1006」の楽章構成は、「パルティータ 第1番 BWV1002」「パルティータ 第2番 BWV1004」とは顕著に違っています。

第1番は「アルマンド、クーラント、サラバンド、ブレー」、第2番は「アルマンド、クーラント、サラバンド、ジーク、シャコンヌ」といった舞曲で構成されていました。

ここでは、第3番で初めて登場する前奏曲と舞曲をご紹介します。

- プレリュード

前奏曲という名の通り、導入的な意味合いの楽曲です。舞踊組曲においては冒頭の楽章に用いられることも。その意味では、序曲に似た位置づけと考えても差し支えないでしょう。即興性の高い性質を持っていたようです。 - ルール

17~18世紀フランスで発達したダンスの1種で、ゆっくりめテンポが特徴です。主にアクセントが1拍目に置かれます。 - ガボット

17世紀のフランスで流行った古典舞曲のひとつです。4/4または2/2拍子で軽快さと優雅さが特徴。フォークダンスをイメージできるかもしれません。

ちなみにロンド(輪舞曲)とは、メインとなる旋律を異なる旋律で挟むように交えながら繰り返し演奏する形式のことです。 - メヌエット

フランスの民俗舞踊で、ヨーロッパで流行した3/4拍子の舞曲のことです。

7つの楽章で構成されている「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第3番 ニ短調 BWV1006」。J・S・バッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータとパルティータ」を明るく締めくくる印象的な作品です。

J・S・バッハとは

18世紀にドイツで活躍した音楽家ヨハン・セバスティアン・バッハ(J・S・バッハ)については、『すぐわかる!J・S・バッハとは|「音楽の父」「ドイツ3大B」の生涯について』をご参照ください。

ヘンリク・シェリングとは

ポーランド出身で、のちにメキシコに帰化した名ヴァイオリニストヘンリク・シェリングの生涯については「すぐわかる!ヘンリク・シェリングとは」をご参照ください。

わたなびはじめの感想:J・S・バッハ「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第3番 ホ長調」について

ここからはヘンリク・シェリングが演奏する「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第3番 ホ長調」の感想をお伝えします。

【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■第1楽章 プレリュード【3分48秒】

軽快で快活な始まり。

単調な旋律のようでありながら、添えられている音色によって様々な表情を見せてくれます。ヘンリク・シェリングの演奏には、ヴァイオリンの音色の奥深さを感じます。

第1楽章は、華やかさを纏(まと)った美しさを持っています。

■第2楽章 ルール【3分05秒】

落ち着いた雰囲気が漂い、素朴さを感じます。

キラキラした華やぎはありませんが、しっとりとしたのどかな心持にさせてくれます。

ヒーリング効果を持っているかのような印象も。

仕事(作業)をしているときにBGMで流れていても耳障りにならず、集中力が高まりそうです。

■第3楽章 ガヴォットとロンド(ロンド形式によるガヴォット)【6分06秒】

この作品では一番有名だと思われる楽章です。

朗らかで快活さに溢れています。テンポが良く耳馴染みの良い旋律が印象的。記憶に残りやすいメロディーです。

中盤以降もさらに美しさを増していき、晴ればれした気分へといざなってくれます。

■第4・5楽章 メヌエットⅠ【1分14秒】メヌエットⅡ【1分19秒】

気品を感じさせる第4楽章。芯の強さを感じさせます。後半は少しドラマチックです。

やわらかな印象を受ける第5楽章。音が丸みを帯びているようで可愛らしさを感じます。

第4・5楽章ともに非常に短いです。

■第6楽章 ブレー【1分09秒】

勢いを感じます。激しさというよりは、快活と言うべきでしょう。

音の起伏が聴いていて心地よいです。心が解されていく感じを受けます。

作品中、最短の楽章です。

■第7楽章 ジーグ【1分32秒】

この作品と「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータとパルティータ」の締めくくりの楽章です。

草花が芽吹くような健やかさを感じます。非常に軽やかで、そよ風に吹かれているかのようなステキなフィナーレです。

これで「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータとパルティータ」を聴き終えました。

「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第3番 ホ長調 BWV1006」は明るい性格の作品で、6曲で構成される「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータとパルティータ」を爽やかな後味にしてくれます。

ナチュラルな元気を欲しいときに、いい刺激になると思うよ。

私個人としては、「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータとパルティータ」のCDで初めて知ったヘンリク・シェリングですが、非常に魅力的な演奏をするヴァイオリニストだと感じました。ヴァイオリンの美しさが際立つ貴重な音源を遺してくれたことに感謝の気持ちを抱きました。

J・S・バッハの作品としても、オルガン楽曲の印象とは違った魅力を発見できたことに満足感を覚えます。

ときには普段聴き慣れない作品をチョイスしてみるのも、刺激を感じたり、新しい発見に出会えていいかもしれませんね。

まとめ

- 7つの楽章で構成されたパルティータ。

- 全体的に明るく快活な雰囲気に覆われている。

- ヘンリク・シェリングのヴァイオリンの魅力を堪能できる。

■関連CDのご案内です。

↓