よく耳にするクラシック音楽として、『ラベル:「ボレロ」「スペイン狂詩曲」/ムソルグスキー:「展覧会の絵」』から組曲「展覧会の絵」をご紹介します。

特に「プロムナード」は耳にしたことのある人が多いはず。

「展覧会の絵」という曲名も芸術的ですよね。

絵画を表現した短い曲で構成されている「展覧会の絵」は、美術鑑賞の風景を音楽で楽しめる作品です。

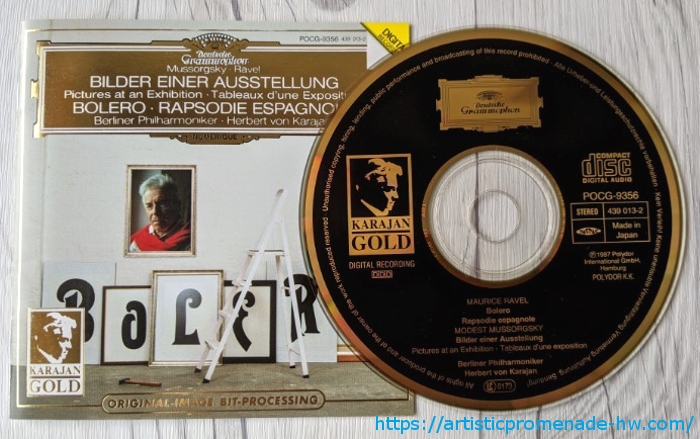

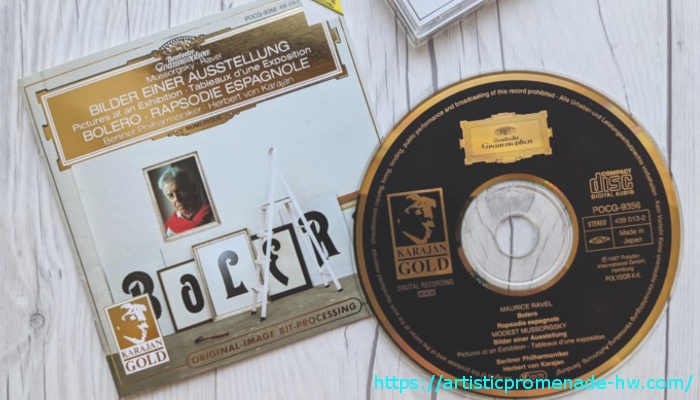

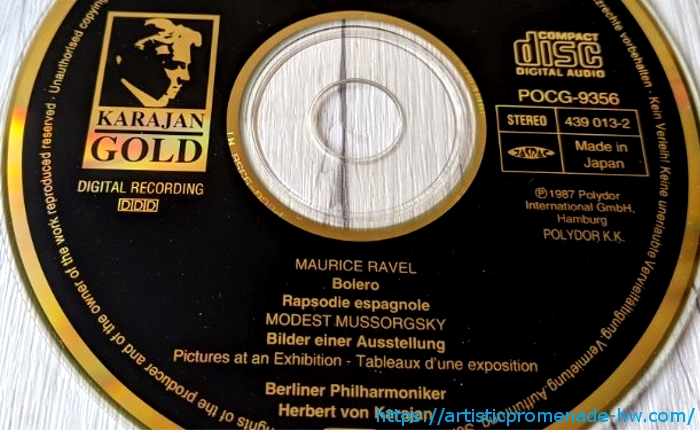

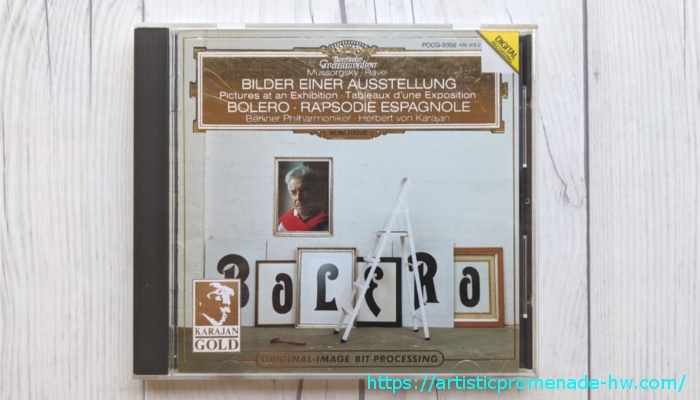

■ラベル:「ボレロ」「スペイン狂詩曲」/ムソルグスキー:「展覧会の絵」

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- ドイツ・グラモフォン カラヤン・ゴールドシリーズ

- 発売:ポリドール株式会社【POCG-9356】

ムソルグスキー作曲/ラヴェル編曲・組曲「展覧会の絵」とは

「展覧会の絵」は1874年(明治7年)にムソルグスキーにより作曲されたピアノ組曲です。

友人の遺作展を観に行ったムソルグスキーは、目にした絵の印象を音楽で表現しました。この組曲には「プロムナード」がたびたび登場しますが、これはムソルグスキーが絵を鑑賞するために会場を歩いている場面を表しています。

組曲「展覧会の絵」は、ムソルグスキーの生前には演奏されていません。

ムソルグスキーの死後、「ロシア五人組」の一人でもあった作曲家リムスキー=コルサコフが遺稿整理をし、1886年(明治19年)にピアノ譜が出版されます。このピアノ譜はコルサコフによる改訂が施されているため、原典版と区別され「リムスキー=コルサコフ版」と呼ばれています。

その他にもいくつかの版が存在しています。

この記事でご紹介している組曲「展覧会の絵」は、1922年(大正11年)にフランスの作曲家モーリス・ラヴェルによって管弦楽(オーケストラ)用に編曲されたものです。

組曲「展覧会の絵」の構成

『ラベル:「ボレロ」「スペイン狂詩曲」/ムソルグスキー:「展覧会の絵」』に収録されている組曲「展覧会の絵」は、15曲で構成されています。

もともとは「サミュエル・ゴールデンベルクとシュミュイレ」の次にもう1曲「プロムナード」がありました。ラヴェルがオーケストラ用に編曲した際に、組み込まなかったようです。

- プロムナード[1分45秒]

- こびと[2分33秒]

- プロムナード[1分04秒]

- 古城[4分07秒]

- プロムナード[0分42秒]

- テュイルリーの庭[1分03秒]

- ビドロ[2分37秒]

- プロムナード[0分55秒]

- 殻をつけたひなの踊り[1分10秒]

- サミュエル・ゴールデンベルクとシュミュイレ[2分10秒]

- リモージュ(市場)[1分28秒]

- カタコンブ(ローマ時代の墓)[2分05秒]

- 死せる言葉による死者への話しかけ[2分07秒]

- バーバ・ヤーガの小屋[3分31秒]

- キエフの大きな門[5分57秒]

ムソルグスキーとは

ロシアを代表する作曲家のひとりムソルグスキーの生涯については、『すぐわかる!ムソルグスキーとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ムソルグスキー(編曲ラベル)組曲「展覧会の絵」について

私が美術館に足を運ぶときに、組曲「展覧会の絵」の「プロムナード」のような心境で絵画を鑑賞することはほとんどありませんでした。もしかすると、ルーブル美術館のように美術館自体が壮麗な建造物であるなら、感じ方は違ってくるかもしれません。

それにしても、絵を音楽で表現するというのはスゴイことです。作曲家の方は、風景の印象なども音楽にされるのですから、それほど驚かれないかもしれませんが…

組曲「展覧会の絵」では、プロムナードの旋律が絵と絵をつないでくれるので、絵画を鑑賞して歩いている風景を思い浮かべることができます。

画家がこの音楽を絵画として表現したら、どのような作品になるのか興味深いところです。【絵画 ⇒ 音楽 ⇒ 絵画】という、変換に次ぐ変換ですね。

冒頭の「プロムナード」は華々しさがあり、晴ればれとした気持ちになります。

「古城」は静かで余情的。徐々に盛り上がり、最後は余韻を残しながらポンッと静かに終えるので、脳裏に古城の雰囲気が浮かんできます。

「古城」に続く「プロムナード」は短いですが、余韻を引き継ぎながら「テュイルリーの庭」に意識を向けてくれます。

「テュイルリーの庭」は軽快で明るいテンポの曲です。メルヘンチックに表現するなら「小人や妖精たちが踊っている」みたいで、心が躍り出しそうです。

「リモージュ(市場)」もちょっぴりドキドキしながら展開されるので楽しいです。

カラヤンはラヴェルによって編曲された組曲「展覧会の絵」を解釈する際に、どのような過程を経ていたのでしょうか?

解釈の結果はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団によって忠実に再現されて、録音媒体によって聴くことができます。

指揮者が楽譜と真摯に向き合うというのは聞いたことがありますが、カラヤンは展覧会に展示されていた絵画もイメージしたのか興味があります。書籍やドキュメント番組などでコメントが記録されているのなら見てみたいです。

ムソルグスキーが作曲し、ラヴェルによりオーケストラ用に編曲され、カラヤンにより解釈され、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団によって演奏された、組曲「展覧会の絵」は、絵画ごとに様々な表情を見せてくれる曲で飽きのこない作品です。

わたなびの結論としては、組曲「展覧会の絵」は部分を切り取って聴くよりも、全体を通して聴くことがおすすめです。終盤には急激に表情を変える部分もあるので、管弦楽を存分に楽しめるドラマチックな構成になっていますよ。

まとめ

- 展覧会の絵はもともとムソルグスキー作曲のピアノ組曲。

- ラヴェルによりオーケストラ編曲された。

- カラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏はすばらしい。

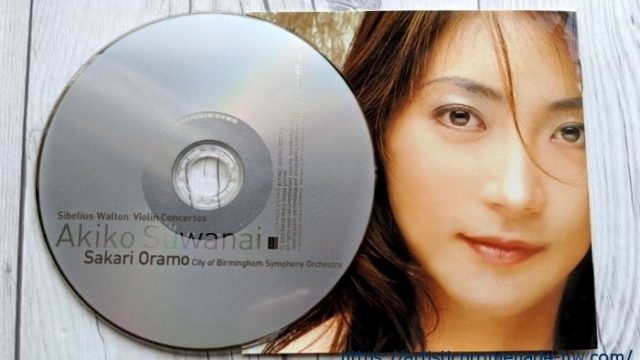

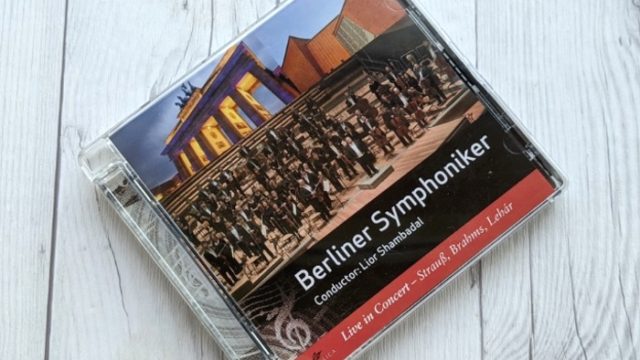

■関連CDのご案内です。(カラヤン・ゴールドシリーズではありません。)

↓