ヴァイオリン協奏曲といえば、チャイコフスキーが一番好きな私ですが、他の作品が嫌いというわけではありません。

基本的にヴァイオリン協奏協は好きで、その中でもチャイコフスキーの作品が一番のお気に入りというだけのこと。

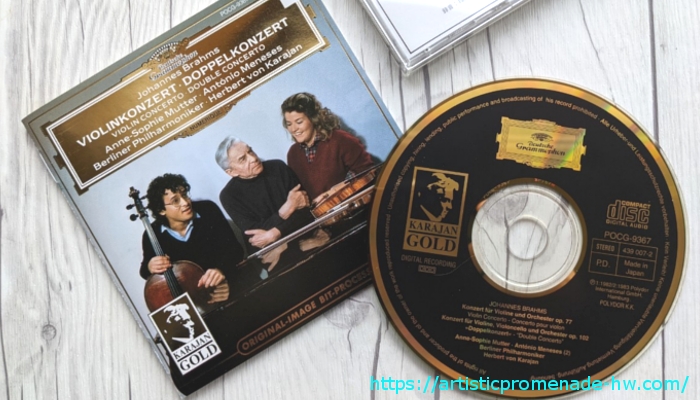

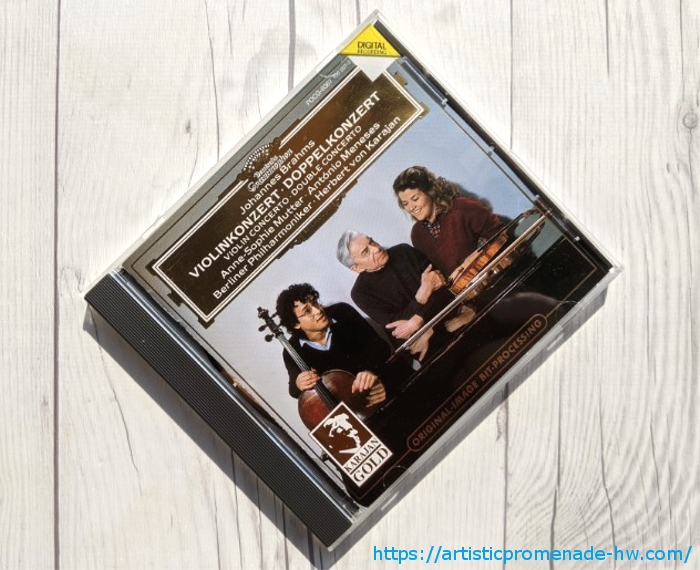

そこで今回は、カラヤン・ゴールドシリーズの1枚からブラームスのヴァイオリン協奏曲をチョイスしました。

現在では「ヴァイオリンの女王」と形容されるアンネ=ゾフィー・ムターの若かりし頃の演奏です。指揮はカラヤン、オーケストラはベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏となります。

■ブラームス:ヴァイオリン協奏曲/ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲

- ヴァイオリン:アンネ=ゾフィー・ムター

- チェロ:アントニオ・メネセス

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- ドイツ・グラモフォン カラヤン・ゴールドシリーズ

- 発売:ポリドール株式会社【POCG-9367】

ブラームス作曲「ヴァイオリン協奏曲」とは

ブラームスの「ヴァイオリン協奏曲」は、彼が48歳の1878年(明治11年)に作曲されました。ブラームスにとっては唯一のヴァイオリン協奏曲です。

この作品の構成や主題の性格等は、ベートーヴェンの影響が大きいと言われています。

実はチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲も1878年(明治11年)に発表されています。

しかし、3大ヴァイオリン協奏曲と言われているのは次の3作品です。

- ブラームスのヴァイオリン協奏曲

- ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲 作品61

- メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲 作品64

しかし、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲が当初、現在のような評価を得られなかったことを考えると仕方がないのかもしれない…。

興味のある人は『チャイコフスキー「ヴァイオリン協奏曲 ニ長調」・諏訪内晶子』もみてね。

ブラームスのヴァイオリン協奏曲は、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲同様、超絶技巧が求められる作品です。

諸説あるようですが、ブラームスは、後述するヨーゼフ・ヨアヒムが演奏するベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲に触発されて自身のヴァイオリン協奏曲を作曲したと言われています。(サラサーテが演奏するブルッフのヴァイオリン協奏曲がキッカケとも言われています。)

ブラームスは当初、4つの楽章からなるヴァイオリン協奏曲を計画していました。結果的に3楽章構成になったのは、ヨアヒムの助言によるものです。

この作品の初演は1879年1月1日(明治12年)、ヨーゼフ・ヨアヒム(ヴァイオリン)、ブラームス指揮、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の演奏で行なわれています。

結果は大成功でした。

ブラームスとは

ヨハネス・ブラームスについては、『すぐわかる!ヨハネス・ブラームスとは』をご参照ください。

アンネ=ゾフィー・ムターとは

「ヴァイオリンの女王」と呼ばれるアンネ=ゾフィー・ムターについては、『すぐわかる!アンネ=ゾフィー・ムターとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ブラームス「ヴァイオリン協奏曲」について

ブラームスのヴァイオリン協奏曲は3つの楽章で構成されています。

ここからは各楽章ごとの感想をお伝えします。【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■第1楽章【22分02秒】

ソナタ形式の楽章です。ゆったりとした第1主題で始まりますが、間もなく劇的な展開を予想させる壮大なムードに変化します。交響曲のようでもあります。

ヴァイオリンの独奏は、激しさをともなった情熱に溢れています。それが徐々にたおやかさを増していき、引き込まれていきます。ヴァイオリンの見せ場がたっぷりと用意されています。

ヴァイオリンの独奏パートの後は、壮大で流麗なオーケストラへとバトンが渡ります。それから、ヴァイオリンの悲痛な叫びのような演奏とオーケストラとのやり取りが繰り広げられます。

この楽章のラストは、ヴァイオリンが静かな音色から徐々に伸びやかさを増していき、オーケストラと共に壮大に終わります。22分程の演奏時間で、この作品で最長の楽章です。

■第2楽章【9分42秒】

落ち着いた雰囲気で始まります。オーボエが印象的です。

私の頭の中のイメージは、湖の側にある森の景色が、夜明けとともに徐々に鮮やかな色を帯びていくような感じです。

楽章半ばから後半にかけては、ヴァイオリンの悲哀というか、切なさを感じる旋律が印象的。終始、穏やかな楽章です。

■第3楽章【8分35秒】

個人的には、冒頭部分からこの作品で最も好きな楽章です。耳に残るフレーズです。

主題からはハンガリーのジプシー風なイメージを連想できます。

ヴァイオリンだけでなく、ベルリン・フィルも華やかさを伴っています。

まさにこの曲の顔となる楽章だと思います。

このCD収録が行なわれたのは、ムターが18歳頃(1981年)のことです。

13歳でカラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団との共演を果たした天才少女だけあって、その演奏には成熟した印象を受けます。若きムターは、ヴァイオリンで微妙な音色を見事に表現しています。

若手の発掘にもチカラを入れていたカラヤン。

その意味で、ムターとカラヤン率いるベルリン・フィルは最高の組み合わせだったのかもしれません。

曲自体も、さすが「3大ヴァイオリン協奏曲」のひとつです。ブラームスが、ヴァイオリニストのヨアヒムから助言を受けて作っただけのことはありますよね。

まとめ

- 初演ではブラームス自身が指揮をし、大成功!

- ブラームスのヴァイオリン協奏曲は、3大ヴァイオリン協奏曲にひとつ。

- 若いながらムターの成熟した演奏はすばらしい。

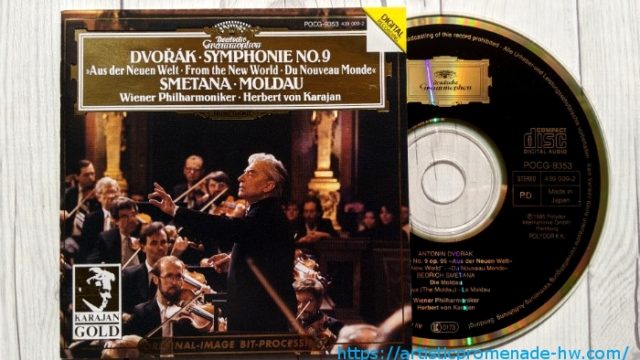

■関連CDのご案内です。

↓