私はヴァイオリンの音色が大好きです。そのためヴァイオリン協奏曲が大好きです。

子供の日記のような書き出しになってしまいましたが、正直な思いです。

ヴァイオリン協奏曲といえば、ベートーヴェン、メンデルスゾーン、ブラームスの三大ヴァイオリン協奏曲が有名ですが、私にとってはチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲が最大のお気に入り。

そこで今回は日本を代表するヴァイオリニストであり、世界で活躍する諏訪内晶子さんの奏でるヴァイオリン協奏曲を聴きました。

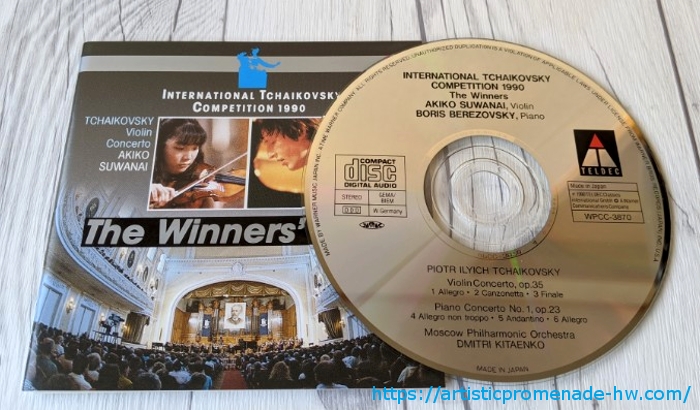

チャイコフスキー国際コンクール・ヴァイオリン部門で第1位を受賞した諏訪内晶子さん。当時の最年少記録だったと記憶します。

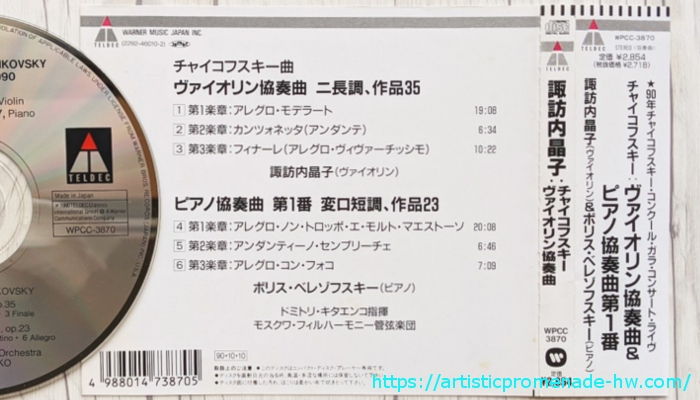

そのガラ・コンサートのライブ盤CDをチョイスしました。

■諏訪内晶子:チャイコフスキー「ヴァイオリン協奏曲 ニ長調」

- ヴァイオリン:諏訪内晶子

- 指揮:ドミトリ・キタエンコ

- 演奏:モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団

- ワーナー・ミュージック・ジャパン【WPCC-3870】

諏訪内晶子さんには失礼かもしれないけれど…

あくまでも個人的な好みの問題だな。

チャイコフスキー作曲「ヴァイオリン協奏曲 ニ長調」とは

チャイコフスキーは「ヴァイオリン協奏曲 ニ長調」を1878年(明治11年)に3楽章構成で作曲しました。意外な感じがしますが、チャイコフスキーにとって唯一のヴァイオリン協奏曲です。

初演を依頼されたのは、当時最も偉大なヴァイオリニストとして評判だったレオポルト・アウアー。しかし「演奏不可能」と言われ断られてしまいます。

初演が実現したのは1881年12月4日のこと。

- ヴァイオリン:アドルフ・ブロツキー

- 指揮:ハンス・リヒター

- 演奏:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

残念ながら、初演の評判は良くありませんでした。指揮者もオーケストラの団員もこのヴァイオリン協奏曲を好まなかったというのです。その結果、演奏のクオリティーはパッとせず仕舞い。さらには批評家だけでなく、聴衆も批判的だったとのこと。

「なんてことだ…!こんな名曲を!」と言いたいいたいところです。もちろん、チャイコフスキー本人が一番ショックを受けたはず。

ではどのように名曲への道をたどっていったのでしょうか?

そのカギを握るのがバイオリニストのアドルフ・ブロツキーの存在です。

初演を引き受けたアドルフ・ブロツキーは批判的な声にひるむことなく、その後も機会をとらえては演奏し続けたのです。こうしてチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲は、徐々にその評価を高めていくことに。

「演奏不可能」だとして初演を断ったレオポルト・アウアーも、その後演奏するようになったとか。

名曲が名曲として評価されるまでには、地道な啓蒙演奏も必要な場合があるのですね。

チャイコフスキーとは

チャイコフスキーについては、『すぐわかる!チャイコフスキーとは|チャイコフスキーの生涯と代表作について』をご参照ください。

諏訪内晶子とは

諏訪内晶子さんについては、『すぐわかる!諏訪内晶子とは|ストラディバリウス「ドルフィン」を奏でる』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:チャイコフスキー作曲「ヴァイオリン協奏曲」について

私は音楽の専門家ではないので解説はできません。個人的な好みに終始するになりますがご了承ください。

■第1楽章 アレグロ・モデラート

曲の始まりは静かなオーケストラの音色から。まもなくヴァイオリンの独奏へと移行。この伸びやかで優雅ささえも感じる部分で心が落ち着きます。

そして徐々にテンポアップしていき、ドカーンとくるかと思いきや、再び落ち着きを取り戻す音の表現が期待感を高めてくれます。ヴァイオリンとオーケストラの音のやり取りでムードを作っていきます。

6分半を経過した頃に、オーケストラによって一度華やかに音が弾けます。その後もテンポを上げつつ、ヴァイオリンとオーケストラのやり取りが続きます。

9分を過ぎた頃に第1楽章の半ばで音が盛り上がりますが、再びヴァイオリンの静かな流れに入っていきます。その3分後、ヴァイオリンの悲痛な音色から春の静けさのような雰囲気に。そして徐々にこの楽章のクライマックスへと進んでいきます。

この第1楽章だけでも、メリハリの利いた、静けさと音のうねりが繰り返されて引き込まれてしまいます。ドラマチックな展開に耳を奪われっぱなしです。

■第2楽章 カンツォネッタ(アンダンテ)

落ち着いた静けさを取り戻したはじまり。ヴァイオリンの情感たっぷりの音色で魅せられる第2楽章。

その音色には悲しさと寂しさを抱えつつも、しっかりとしたあゆみを感じます。ヴァイオリン奏者の心が反映されているかのようです。

往々にして第2楽章は退屈しがちな印象を持っている私。イヤイヤそんなことはありません。第2楽章のステキな曲には、ヴェートーベンのピアノ・ソナタ「悲愴」もありますよね。

この第2楽章は、第3楽章につながる重要な位置づけです。

■第3楽章 フィナーレ(アレグロ・ヴィヴァーチッシモ)

オーケストラの奏でる大きな音で一気に始まります。ヴァイオリンの音色も強めでしっかりしています。

ヴァイオリンとオーケストラの掛け合いも楽しい聴きどころのひとつです。曲全体の終盤には、満を持したかの如くにオーケストラの大音量とともに一気に華々しさが弾けます。

チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲は、退屈する部分が無く、音の世界に引き込まれてしまうような感覚になります。

最後のクライマックス目掛けて紡がれていく音たち。全てのしがらみからの解放を感じさせる、聴きごたえ抜群の最強の一曲です。

わたなびはじめが個人的に好きなチャイコフスキーの曲

個人的な好みを書くことをお許しください。(ブログの随所に書き連ねていますが…)

| 第1位 | チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 |

|---|---|

| 第2位 | 序曲「1812年」 |

| 第3位 | 組曲「くるみ割り人形」 |

| 第4位 | バレエ音楽「白鳥の湖」 |

| 第5位 | ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 |

私は序曲、バレエ音楽、協奏曲が好きなんだとあらためて実感しました。

まとめ

- チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲は退屈しないステキなコンチェルト。

- 諏訪内晶子さんのチャイコフスキー国際コンクール・ガラ・コンサートは私の中の名盤。

■関連CDのご案内です。

↓