カラヤン・ゴールドシリーズ(CD)のなかで、これまであまり聴いてこなかった作品を聴こうと思い、ショスタコーヴィチ 作曲の交響曲第10番をチョイスしました。

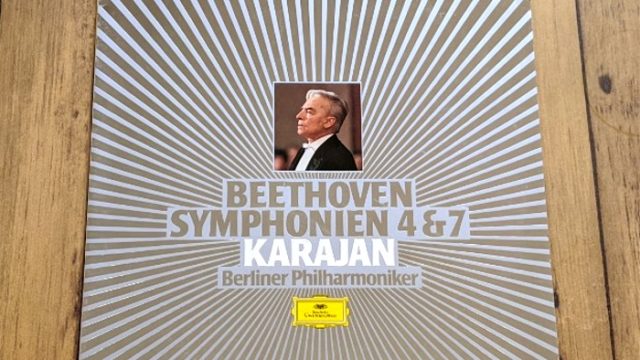

指揮カラヤン、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で楽しみました。

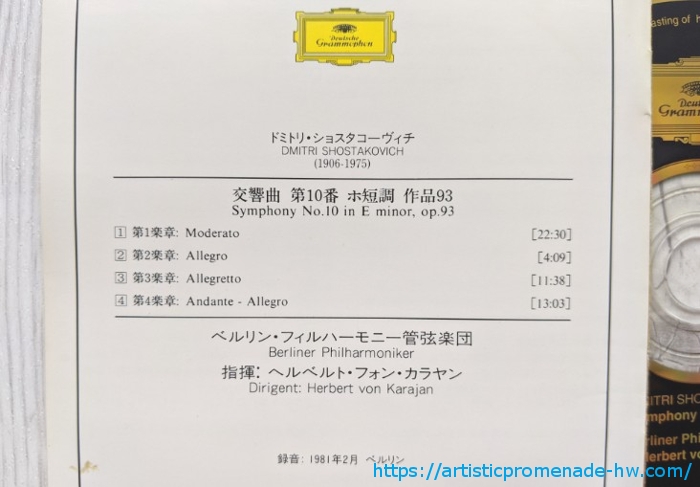

■カラヤン/ショスタコーヴィチ 交響曲第10番

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- ドイツ・グラモフォン カラヤン・ゴールドシリーズ

- 発売:ポリドール株式会社【POCG-9774】

ショスタコーヴィチ作曲 交響曲第10番とは

ショスタコーヴィチは交響曲第10番を1953年(昭和28年)に作曲しました。

交響曲第10番においてショスタコーヴィチは、政治体制と自分自身の関係性を表現したと考えられています。スターリン体制が終わり、開放感を得た自分の姿が込められていると推察されます。

前作の交響曲第9番から約8年後に発表された交響曲第10番。作曲自体は1953年(昭和28年)夏頃~同年10月27日までという短期間で終わっています。にもかかわらず、制作への着手及び発表までにこれだけの時間が必要だった背景には、スターリンの存在が関係していたと思われます。

ショスタコーヴィチは自身の名前をドイツ式の綴りにし、そのイニシャルから取ったDSCH音型(Dmitrii SCHostakowitch)を主題として用いています。

- D:日本音名【ニ】

- S(Es):日本音名【変ホ】

- C:日本音名【ハ】

- H:日本音名【ロ】

交響曲第10番は、ヘルベルト・フォン・カラヤンがレコーディングした唯一のショスタコーヴィチ作品です。初回は1966年(昭和41年)、今回ご紹介しているCDは2度目の録音で1981年2月に行なわれました。

その真意は不明ですが、カラヤンの指揮による自曲の生演奏を聴いたショスタコーヴィチは、「美しい演奏」といった評価を口にしたといいます。

ショスタコーヴィチ「交響曲第10番」の初演は1953年(昭和28年)12月17日に、指揮エフゲニー・ムラヴィンスキー、レニングラード・フィルハーモニー交響楽団の演奏で行なわれました。

ショスタコーヴィチとは

20世紀のロシア(ソビエト連邦)を代表する作曲家のひとりであるドミトリ・ショスタコーヴィチ。ショスタコーヴィチの生涯については、『すぐわかる!ショスタコーヴィチとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ショスタコーヴィチ作曲「交響曲第10番」について

私にとってショスタコーヴィチといえば、交響曲第5番「革命」が定番です。

妻が好きな曲だったことが、ショスタコーヴィチ作品を聴くキッカケになりました。

しかし、カラヤンが録音したショスタコーヴィチ作品は交響曲第10番のみ。当然、カラヤン・ゴールドシリーズに収められたのも交響曲第10番だけです。

映画好きの方にとってショスタコーヴィチは、映画音楽の作曲家のイメージが強いかもしれません。数多くの映画音楽を作曲していますから。

私にはショスタコーヴィチが交響曲第10番に込めた想いまで理解することはできませんが、ひとつの交響曲としての感想を各楽章ごとにご紹介したいと思います。

■第1楽章

低音の静かな雰囲気で始まります。フルートとともに穏やかな雰囲気に変化していきます。

徐々に音量を増していき不穏な空気が漂いますが、その中に少しだけ希望を感じます。

何かが起こる前触れ感が強くなり、中盤では不安定な高まりをみせます。小太鼓の連打がアクセントに。

終盤に近付くと束の間の休息が訪れます。フルートがここでも活躍します。

全体を通じて、落ち着きと厳かな雰囲気を併せ持った楽章になっています。

■第2楽章

他に比べて極端に短い楽章です。

前楽章とは全く雰囲気を異にします。不穏な空気の中を急かされながら駆け足しているようです。

激動の時代の場面を次々に見せつけられている感じがします。潔い終わり方です。

■第3楽章

不穏な雰囲気で始まります。どこなくオリエンタルな要素を感じます。

途中、踊りのような場面があり、この辺りからイヤな予感が現実味を帯びるような印象に。迫力があり、暗く盛り上がります。

最後は静かで不思議な終わり方です。

■第4楽章

オーボエの渋い音色で始まり、フルートに引き継がれ、そしてファゴットへ。

その後、ムードはガラリと変わり、疾走感が出てきます。ラストに向けて推進力が増し加えられていくようです。勢いそのまま、よりドラマチックに。

終盤は穏やかな表情や華やかさも見せますが、不穏さは一貫して継続します。低音の小刻みなリズムは、嫌いではないですね。

ラストは小太鼓やティンパニも加わり、これまでに醸成されてきたモヤモヤが散っていく感じです、

ショスタコーヴィチの交響曲第10番は、古典派の交響曲に耳の慣れた私にとっては異質な感じがします。近代の音楽とでも言えばいいのでしょうか。

だからといって、変な奇抜さが無いので聴いていてイヤな感じはしません。おそらく、聴き慣れるほどに好きになる気がします。

不思議なことは、なぜカラヤンはショスタコーヴィチ作品をこの1曲しか録音しなかったかということです。

個人的には、交響曲をひと通り録音しておいてほしかった。

他のショスタコーヴィチ作品は、別の指揮者で楽しむことにします。

まとめ

- ショスタコーヴィチはソ連時代のロシアを代表する音楽家のひとり。

- 交響曲で有名だが、映画音楽も数多く残している。

- 交響曲10番はカラヤンが録音した唯一のショスタコーヴィチ作品。

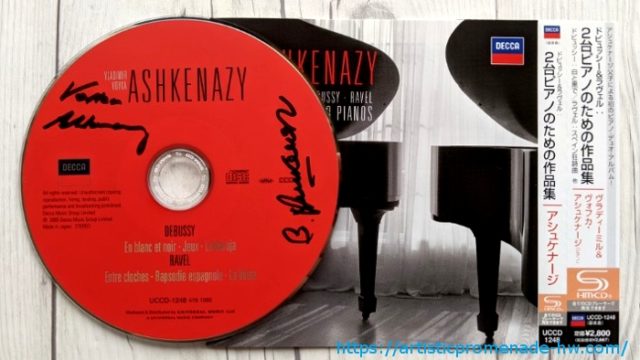

■関連CDのご案内です。

↓