管弦楽用の舞踏詩として作曲されたモーリス・ラヴェルの「ラ・ヴァルス」。

舞踏詩「ラ・ヴァルス」は、管弦楽用に先立ち2台ピアノ版で初演されました。演奏者には作曲者のラヴェルも加わっていました。

ワルツのエッセンスを感じながらも、前衛的(アヴァンギャルド)さを感じる作品です。

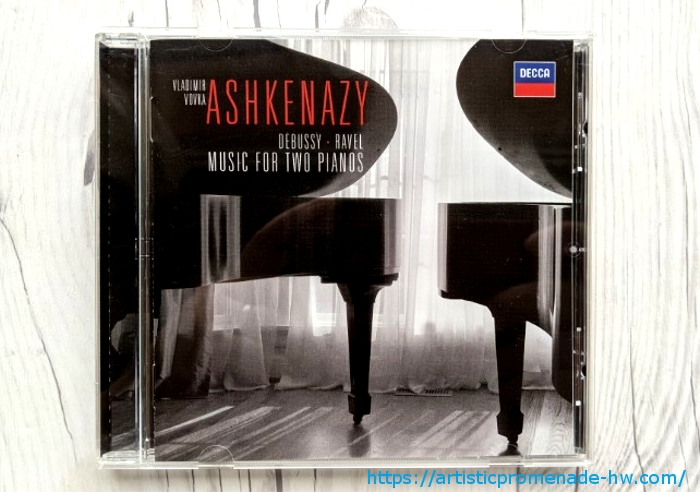

今回は、ヴラディミール&ヴォフカ・アシュケナージのピアノ演奏で舞踏詩「ラ・ヴァルス」を楽しみました。

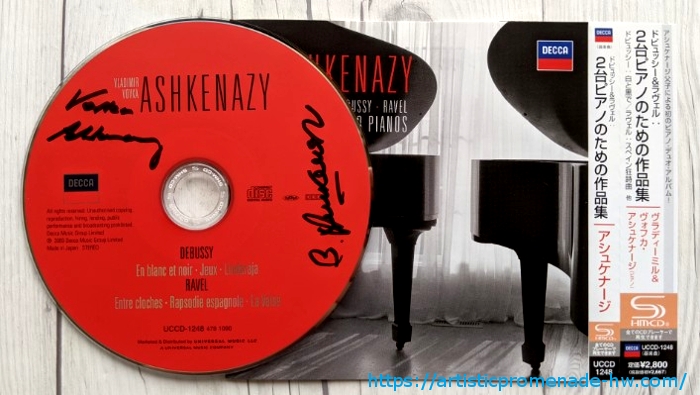

■ドビュッシー&ラヴェル:2台ピアノのための作品集 アシュケナージ

- ピアノ:ヴラディミール・アシュケナージ

- ピアノ:ヴォフカ・アシュケナージ

- デッカ(DECCA)【UCCD-1248】

- 発売・販売:ユニバーサルミュージック合同会社

モーリス・ラヴェル作曲 舞踏詩「ラ・ヴァルス」とは

ラヴェルが舞踏詩「ラ・ヴァルス」を作曲したのは、1919年(大正8年)12月~1920年(大正9年)3月の期間です。

「ラ・ヴァルス」はもともと管弦楽用に作曲されました。さらにラヴェルは、「ラ・ヴァルス」を2台ピアノ用に編曲もしました。

「ラ・ヴァルス」とは、フランス語で「ワルツ」を表す言葉です。

ワルツと言えばウィーン、さらには「ワルツ王」ヨハン・シュトラウス2世を思い浮かべかもしれませんね。ラヴェルは1900年代の早い段階で、ヨハン・シュトラウス2世への敬意を込めてウィンナワルツを交響詩のように作曲する構想を持っていまいた。

しかしその実現には時間がかかっています。その間の出来事をいくつかピックアップすると次のようになります。

- 第一次世界大戦

- ラヴェル自身が健康を害する。

- 母親の死による精神的打撃。

そのような状況下、1917年(大正6年)にセルゲイ・ディアギレフからバレエ音楽の作曲依頼を受けます。セルゲイ・ディアギレフは、ロシアの芸術プロデューサーであり、バレエ・リュス(バレエ団)の主宰者でもあった人物です。

ラヴェルはセルゲイ・ディアギレフの依頼を受諾しますが、作曲の方はスムーズには進みませんでした。実際に作曲活動を行なったのは、上述の1919年~1920年にかけてでした。

作曲を終えたラヴェルは、セルゲイ・ディアギレフに舞踊詩「ラ・ヴァルス」を2台のピアノ版で披露します。ピアノを演奏したのは作曲者のラヴェル自身と、女性ピアニストのマルセル・メイエでした。

ラヴェルらが演奏を終えた後、セルゲイ・ディアギレフは舞踊詩「ラ・ヴァルス」のすばらしさは認めながらも、バレエには向いていないことを伝え受け取りを拒みました。

その後のラヴェルとセルゲイ・ディアギレフの関係は良好とは言えない状況になったそうです。

舞踊詩「ラ・ヴァルス」は管弦楽版よりも先に2台ピアノ版が初演されました。1920年(大正9年)10月23日、ウィーンにてラベル自身とイタリアの作曲家・ピアニストのアルフレード・カゼッラによる演奏でした。

舞踊詩「ラ・ヴァルス」の管弦楽版の初演は、(大正9年)1920年12月12日に指揮カミーユ・シュヴィヤール、演奏はラムルー管弦楽団によりパリにて行なわれました。

舞踊音楽としての初演についての詳細は不明です。

モーリス・ラヴェルとは

フランスの作曲家モーリス・ラヴェルについては、『すぐわかる!モーリス・ラヴェルとは|その生涯と代表作』をご参照ください。

ヴラディミール&ヴォフカ・アシュケナージについて

ヴラディミール&ヴォフカ・アシュケナージ父子については、『3分に満たない曲!モーリス・ラヴェル「鐘が鳴る中で」(『耳で聞く風景』から-2台ピアノのための)|ヴラディミール&ヴォフカ・アシュケナージ』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ラヴェル 舞踏詩「ラ・ヴァルス」(2台ピアノ版)について

舞踊詩「ラ・ヴァルス」にバレエのダンスが振り付けられたらどのような感じになるのだろうと考えていました。

残念ながら舞踊詩「ラ・ヴァルス」のバレエを見たことがありません。

私が知らないだけで、すでにバレエ振り付けのプロフェッショナルにより実現されているのでしょう。

ここからは、舞踊詩「ラ・ヴァルス」(2台ピアノ版)を聴いた感想をお伝えします。

【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■舞踊詩「ラ・ヴァルス」(2台ピアノ版)【11分08秒】

低音で重苦しさが漂い、曲がはじまります。ちょっぴりジャズのエッセンスを感じます。

美しいけれど、崩れてしまうのではないかと思わせる不安の中、ヨハン・シュトラウス2世のオマージュらしいワルツが展開されます。

強い打撃を伴って荒々しさが加わりますが、ワルツらしさも保たれている状態が続きます。

中盤になると雰囲気に変化が見られ、落ち着かない感じになります。

終盤は喧騒が入り混じったかと思った途端に、心がざわつくような不安定さの中で美しいピアノの音色が繰り広げられます。断片的にワルツの幻影を感じ取ることができます。

アシュケナージ父子のピアノ演奏は非常に美しいです。

舞踊詩「ラ・ヴァルス」はおそらく、現代のコンテンポラリーダンスに向いていると思います。20世紀前半の人々が、どのようにこの作品を受け止めたのかについて興味が湧いてきました。

私にとって舞踊詩「ラ・ヴァルス」は「どんなシチュエーションで聴く音楽だろうか?」と考えてみましたが、答えが思い浮かびません。心が落ち着くわけでもなしですし、ハッピー感ともベクトルが違います。

だけれども、(アシュケナージ父子の)ピアノ演奏はものすごく美しいのです。不思議な感じです。

ワルツのエッセンスは散りばめられていましたが、全体的には自分では思いつかない「未知の音の集合体」を聴かされたとでも表現するべきなのかもしれません。

これは否定的な意味ではありません。

舞踊詩「ラ・ヴァルス」の2台ピアノ版は、「ラヴェルならこういう曲もありかな」と許容できる作品です。管弦楽版で聴き直してみたいところです。

まとめ

- ラヴェルの作曲した舞踊詩「ラ・ヴァルス」には管弦楽版と2台ピアノ版がある。

- ワルツの要素はあるが、全体的には前衛的(アヴァンギャルド)な印象を受ける音楽。

- アシュケナージ父子のピアノ演奏は美しい。

■関連CDのご案内です。

↓